蔵書検索

国際児童文学館の蔵書検索は含まれません

重要なお知らせ

お知らせ

- すべて

- 共通

- 中央図書館

- 中之島図書館

- 国際児童文学館

-

カテゴリー

すべてお知らせ資料展示イベントこどもむけ中高生向け-

中央図書館メールマガジン第401号を発行しました2025/05/09中央図書館お知らせメールマガジン

-

【令和7年度前期連続4回講演会】「シルクロードの古跡に立つ 楼蘭・敦煌を中心として~」2025/05/09中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

中之島図書館メールマガジン【第461号】を発行しました。2025/05/08中之島図書館お知らせ

-

「講演と新刊紹介 2024年に出版された子どもの本」を開催します(会場講演会とインターネット配信)2025/05/04国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

【展示】養育里親(はぐくみホーム)パネル展2025/05/02中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

【展示】食と人2025/05/01中央図書館社会・自然資料展示

-

『ゴーゴー!落語』テーマ「落語と鉄道」~鉄道落語2席~2025/04/30中央図書館イベント

-

大阪府立中央図書館 EXPO2025 大阪・関西万博クイズラリー2025/04/30中央図書館イベント

-

中之島図書館 所蔵資料の展示貸出2025/04/30中之島図書館お知らせ古典籍

-

第1回府民講座「なにわの笑い 大阪弁の魅力と魔力」2025/04/30中央図書館イベント

-

中央図書館メールマガジン第401号を発行しました2025/05/09中央図書館お知らせメールマガジン

-

【令和7年度前期連続4回講演会】「シルクロードの古跡に立つ 楼蘭・敦煌を中心として~」2025/05/09中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

中之島図書館メールマガジン【第461号】を発行しました。2025/05/08中之島図書館お知らせ

-

【展示】養育里親(はぐくみホーム)パネル展2025/05/02中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

中之島図書館 所蔵資料の展示貸出2025/04/30中之島図書館お知らせ古典籍

-

多目的室等の開放についてを更新しました2025/04/26中央図書館お知らせ多目的室等の開放について

-

「はらっぱ No.38」を刊行しました2025/04/26中央図書館お知らせこどもむけ

-

【展示】国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール入選作品展示とパネル展示2025/04/24中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

「こどもクイズはかせ2025こどもの読書週間」を実施しています2025/04/23中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

【令和7年度前期連続5回講演会】「世界遺産 誰が・何のために・どのようにして造ったか」2025/04/23中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

【展示】食と人2025/05/01中央図書館社会・自然資料展示

-

トピック展示「韓国の絵本」 2025年4月1日(火曜日)~5月10日(土曜日)2025/04/15国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

トピック展示「皆さまの思い出の作品」 2025年4月1日(火曜日)~5月10日(土曜日)2025/04/15国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

【展示】小説を書いてみる!!2025/04/01中央図書館人文資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 資料小展示「明治の子どもの“みる・よむ・あそぶ”~昔むかしのヒーロー・ヒロインたち~」 2025年4月2日(水曜日)~6月26日(木曜日)2025/03/29国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

中之島図書館所蔵の古活字版2025/03/27中之島図書館古典籍資料展示

-

第180回大阪資料・古典籍室小展示「大阪・空襲の記録」2025/03/24中之島図書館古典籍資料展示

-

【展示】「若い人に贈る読書のすすめ」2025/03/11中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

大阪府立中之島図書館 ビジネス資料展示「新収社史展示」2025/03/10中之島図書館ビジネス資料展示

-

【展示】時を越えて楽しむ民話・神話・伝説2025/03/01中央図書館社会・自然資料展示

-

【令和7年度前期連続4回講演会】「シルクロードの古跡に立つ 楼蘭・敦煌を中心として~」2025/05/09中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

「講演と新刊紹介 2024年に出版された子どもの本」を開催します(会場講演会とインターネット配信)2025/05/04国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

【展示】養育里親(はぐくみホーム)パネル展2025/05/02中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

『ゴーゴー!落語』テーマ「落語と鉄道」~鉄道落語2席~2025/04/30中央図書館イベント

-

大阪府立中央図書館 EXPO2025 大阪・関西万博クイズラリー2025/04/30中央図書館イベント

-

第1回府民講座「なにわの笑い 大阪弁の魅力と魔力」2025/04/30中央図書館イベント

-

【展示】国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール入選作品展示とパネル展示2025/04/24中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

「こどもクイズはかせ2025こどもの読書週間」を実施しています2025/04/23中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

【令和7年度前期連続5回講演会】「世界遺産 誰が・何のために・どのようにして造ったか」2025/04/23中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

こども資料室 子ども読書の日&こどもの読書週間イベント2025/04/18中央図書館こどもむけイベント

-

「はらっぱ No.38」を刊行しました2025/04/26中央図書館お知らせこどもむけ

-

「こどもクイズはかせ2025こどもの読書週間」を実施しています2025/04/23中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

こども資料室 子ども読書の日&こどもの読書週間イベント2025/04/18中央図書館こどもむけイベント

-

こども資料室 春休みおたのしみイベント2025/03/21中央図書館こどもむけイベント

-

「こどもクイズはかせ2025はる」を実施しています2025/03/19中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

こども資料室 親子で英語の絵本をたのしもう!2025/03/09中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

こども資料室 いろんな国の言葉のおはなし会2025/02/14中央図書館こどもむけイベント

-

2024年12月30日に亡くなられた、児童文学作家・長崎夏海さんへの哀悼の意を表して、当館所蔵の主なこども向けの著作をリストでご紹介しています。2025/01/29中央図書館お知らせこどもむけ資料展示

-

人形劇「エパミナンダス」を上演します2025/01/28中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

2024年12月19日に亡くなられた、絵本作家・いわむらかずおさんへの哀悼の意を表して、当館所蔵の主なこども向けの著作をリストでご紹介しています。2025/01/23中央図書館お知らせこどもむけ資料展示

-

【展示】「若い人に贈る読書のすすめ」2025/03/11中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

ヤングアダルトYA! YA! YA!を発行しました2025/02/14中央図書館お知らせ中高生向け

-

【展示】「第18回若者ダンス・カーニバルin大阪府立中央図書館関連資料展示」2025/01/25中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

【展示】「挑戦!ビブリオバトル」2024/12/01中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

【展示】「読書、最強か。」2024/10/27中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

ヤングアダルトYA! YA! YA!を発行しました2024/10/04中央図書館お知らせ中高生向け

-

ヤングアダルトYA! YA! YA!を発行しました2024/07/20中央図書館お知らせ中高生向け

-

【展示】「夏休み応援展:学び!遊び!読書!」2024/07/20中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

ヤングアダルトYA! YA! YA!125号を発行しました2024/04/23中央図書館お知らせ中高生向け

-

【展示】「科学道100冊傑作選」2024/03/01中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

-

カテゴリー

すべてお知らせ資料展示イベントこどもむけ中高生向け-

「大阪府立図書館管理運営業務」に係る参加意思確認申請書の提出を求める公示について2025/04/12共通お知らせ

-

【受付を終了しました】現在、新潟県立図書館が停電のため臨時休館しています。臨時休館の間、大阪府立図書館では調査相談(レファレンス)サービスを拡大し、新潟県にお住まいの方からも、「全分野」のご質問をお受けいたします。2025/02/18共通お知らせ

-

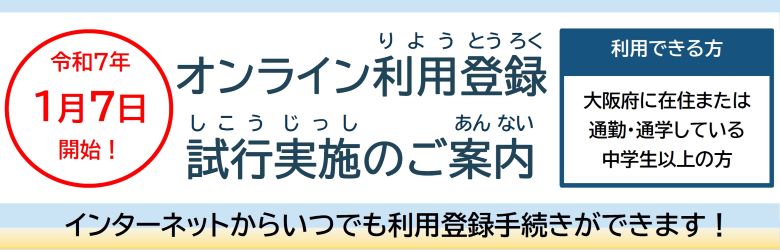

大阪府立図書館オンライン利用登録(試行実施)を令和7年1月7日から開始します!2025/01/07共通お知らせ

-

中之島図書館ドローン撮影動画2024/12/16中之島図書館共通お知らせ

-

120年の歴史を探訪しよう! なにわタイムとらべる20242024/12/02中之島図書館共通イベント古典籍

-

図書館からのメールが受信できない方へ2024/11/06共通お知らせ

-

令和6年度第1回大阪府立図書館協議会活動評価部会の概要を掲載しました。2024/09/06共通お知らせ

-

第13回大阪880万人訓練 令和6年9月3日一斉実施!!2024/08/30共通

-

大阪府立図書館は司書職を募集しています。2024/07/24共通お知らせ

-

ホームページの常時SSL化についてのお知らせ2024/03/30共通お知らせ

-

「大阪府立図書館管理運営業務」に係る参加意思確認申請書の提出を求める公示について2025/04/12共通お知らせ

-

【受付を終了しました】現在、新潟県立図書館が停電のため臨時休館しています。臨時休館の間、大阪府立図書館では調査相談(レファレンス)サービスを拡大し、新潟県にお住まいの方からも、「全分野」のご質問をお受けいたします。2025/02/18共通お知らせ

-

大阪府立図書館オンライン利用登録(試行実施)を令和7年1月7日から開始します!2025/01/07共通お知らせ

-

中之島図書館ドローン撮影動画2024/12/16中之島図書館共通お知らせ

-

図書館からのメールが受信できない方へ2024/11/06共通お知らせ

-

令和6年度第1回大阪府立図書館協議会活動評価部会の概要を掲載しました。2024/09/06共通お知らせ

-

大阪府立図書館は司書職を募集しています。2024/07/24共通お知らせ

-

ホームページの常時SSL化についてのお知らせ2024/03/30共通お知らせ

-

3月12日(火曜日)に「今度読みたい本」の名称を「マイブックリスト」に変更します2024/03/06共通お知らせ

-

新しい図書館システムについてのご案内2024/01/12共通お知らせ

-

120年の歴史を探訪しよう! なにわタイムとらべる20242024/12/02中之島図書館共通イベント古典籍

-

-

カテゴリー

すべてお知らせ資料展示イベントこどもむけ中高生向け-

中央図書館メールマガジン第401号を発行しました2025/05/09中央図書館お知らせメールマガジン

-

【令和7年度前期連続4回講演会】「シルクロードの古跡に立つ 楼蘭・敦煌を中心として~」2025/05/09中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

【展示】養育里親(はぐくみホーム)パネル展2025/05/02中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

【展示】食と人2025/05/01中央図書館社会・自然資料展示

-

『ゴーゴー!落語』テーマ「落語と鉄道」~鉄道落語2席~2025/04/30中央図書館イベント

-

大阪府立中央図書館 EXPO2025 大阪・関西万博クイズラリー2025/04/30中央図書館イベント

-

第1回府民講座「なにわの笑い 大阪弁の魅力と魔力」2025/04/30中央図書館イベント

-

多目的室等の開放についてを更新しました2025/04/26中央図書館お知らせ多目的室等の開放について

-

「はらっぱ No.38」を刊行しました2025/04/26中央図書館お知らせこどもむけ

-

【展示】国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール入選作品展示とパネル展示2025/04/24中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

中央図書館メールマガジン第401号を発行しました2025/05/09中央図書館お知らせメールマガジン

-

【令和7年度前期連続4回講演会】「シルクロードの古跡に立つ 楼蘭・敦煌を中心として~」2025/05/09中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

【展示】養育里親(はぐくみホーム)パネル展2025/05/02中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

多目的室等の開放についてを更新しました2025/04/26中央図書館お知らせ多目的室等の開放について

-

「はらっぱ No.38」を刊行しました2025/04/26中央図書館お知らせこどもむけ

-

【展示】国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール入選作品展示とパネル展示2025/04/24中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

「こどもクイズはかせ2025こどもの読書週間」を実施しています2025/04/23中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

【令和7年度前期連続5回講演会】「世界遺産 誰が・何のために・どのようにして造ったか」2025/04/23中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

本蔵-知る司書ぞ知る(126号)2025/04/20中央図書館お知らせ本蔵

-

【展示】目標展 みんなでつくる展示2025/04/18中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

【展示】食と人2025/05/01中央図書館社会・自然資料展示

-

【展示】小説を書いてみる!!2025/04/01中央図書館人文資料展示

-

【展示】「若い人に贈る読書のすすめ」2025/03/11中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

【展示】時を越えて楽しむ民話・神話・伝説2025/03/01中央図書館社会・自然資料展示

-

【展示】江戸時代の出版文化2025/02/01中央図書館人文資料展示

-

2024年12月30日に亡くなられた、児童文学作家・長崎夏海さんへの哀悼の意を表して、当館所蔵の主なこども向けの著作をリストでご紹介しています。2025/01/29中央図書館お知らせこどもむけ資料展示

-

【展示】「第18回若者ダンス・カーニバルin大阪府立中央図書館関連資料展示」2025/01/25中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

2024年12月19日に亡くなられた、絵本作家・いわむらかずおさんへの哀悼の意を表して、当館所蔵の主なこども向けの著作をリストでご紹介しています。2025/01/23中央図書館お知らせこどもむけ資料展示

-

【展示】COFFEE2025/01/05中央図書館社会・自然資料展示

-

12月12日に亡くなられた、絵本作家・香川元太郎さんへの哀悼の意を表して、当館所蔵の主な著作をリストでご紹介しています。2024/12/14中央図書館お知らせこどもむけ資料展示

-

【令和7年度前期連続4回講演会】「シルクロードの古跡に立つ 楼蘭・敦煌を中心として~」2025/05/09中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

【展示】養育里親(はぐくみホーム)パネル展2025/05/02中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

『ゴーゴー!落語』テーマ「落語と鉄道」~鉄道落語2席~2025/04/30中央図書館イベント

-

大阪府立中央図書館 EXPO2025 大阪・関西万博クイズラリー2025/04/30中央図書館イベント

-

第1回府民講座「なにわの笑い 大阪弁の魅力と魔力」2025/04/30中央図書館イベント

-

【展示】国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール入選作品展示とパネル展示2025/04/24中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

「こどもクイズはかせ2025こどもの読書週間」を実施しています2025/04/23中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

【令和7年度前期連続5回講演会】「世界遺産 誰が・何のために・どのようにして造ったか」2025/04/23中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

こども資料室 子ども読書の日&こどもの読書週間イベント2025/04/18中央図書館こどもむけイベント

-

【展示】目標展 みんなでつくる展示2025/04/18中央図書館お知らせイベント生涯学習

-

「はらっぱ No.38」を刊行しました2025/04/26中央図書館お知らせこどもむけ

-

「こどもクイズはかせ2025こどもの読書週間」を実施しています2025/04/23中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

こども資料室 子ども読書の日&こどもの読書週間イベント2025/04/18中央図書館こどもむけイベント

-

こども資料室 春休みおたのしみイベント2025/03/21中央図書館こどもむけイベント

-

「こどもクイズはかせ2025はる」を実施しています2025/03/19中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

こども資料室 親子で英語の絵本をたのしもう!2025/03/09中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

こども資料室 いろんな国の言葉のおはなし会2025/02/14中央図書館こどもむけイベント

-

2024年12月30日に亡くなられた、児童文学作家・長崎夏海さんへの哀悼の意を表して、当館所蔵の主なこども向けの著作をリストでご紹介しています。2025/01/29中央図書館お知らせこどもむけ資料展示

-

人形劇「エパミナンダス」を上演します2025/01/28中央図書館お知らせこどもむけイベント

-

2024年12月19日に亡くなられた、絵本作家・いわむらかずおさんへの哀悼の意を表して、当館所蔵の主なこども向けの著作をリストでご紹介しています。2025/01/23中央図書館お知らせこどもむけ資料展示

-

【展示】「若い人に贈る読書のすすめ」2025/03/11中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

ヤングアダルトYA! YA! YA!を発行しました2025/02/14中央図書館お知らせ中高生向け

-

【展示】「第18回若者ダンス・カーニバルin大阪府立中央図書館関連資料展示」2025/01/25中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

【展示】「挑戦!ビブリオバトル」2024/12/01中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

【展示】「読書、最強か。」2024/10/27中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

ヤングアダルトYA! YA! YA!を発行しました2024/10/04中央図書館お知らせ中高生向け

-

ヤングアダルトYA! YA! YA!を発行しました2024/07/20中央図書館お知らせ中高生向け

-

【展示】「夏休み応援展:学び!遊び!読書!」2024/07/20中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

ヤングアダルトYA! YA! YA!125号を発行しました2024/04/23中央図書館お知らせ中高生向け

-

【展示】「科学道100冊傑作選」2024/03/01中央図書館お知らせ中高生向け資料展示

-

-

カテゴリー

すべてお知らせ資料展示イベントこどもむけ中高生向け-

中之島図書館メールマガジン【第461号】を発行しました。2025/05/08中之島図書館お知らせ

-

中之島図書館 所蔵資料の展示貸出2025/04/30中之島図書館お知らせ古典籍

-

中之島図書館所蔵の古活字版2025/03/27中之島図書館古典籍資料展示

-

「おおさかeコレクション」で「織田文庫草稿」 を公開しました2025/03/27中之島図書館お知らせ

-

第180回大阪資料・古典籍室小展示「大阪・空襲の記録」2025/03/24中之島図書館古典籍資料展示

-

大阪府立中之島図書館 ビジネス資料展示「新収社史展示」2025/03/10中之島図書館ビジネス資料展示

-

連携ビジネスセミナー <MOBIO-Cafe>あなたの「調べる」応援します!-図書館のビジネス支援を活用しよう-2025/03/03中之島図書館イベント

-

大阪府立中之島図書館 書庫見学ツアー2025/02/25中之島図書館イベント

-

ビジネスセミナー 令和6年度 学んですぐ実践!『仕事力・経営力アップ講座』2025/02/19中之島図書館イベントビジネス

-

中之島図書館120周年 新館完成記念特別展「貴重書のみどころ」2025/02/10中之島図書館古典籍資料展示

-

中之島図書館メールマガジン【第461号】を発行しました。2025/05/08中之島図書館お知らせ

-

中之島図書館 所蔵資料の展示貸出2025/04/30中之島図書館お知らせ古典籍

-

「おおさかeコレクション」で「織田文庫草稿」 を公開しました2025/03/27中之島図書館お知らせ

-

新館(新書庫棟)の供用開始について2025/02/08中之島図書館お知らせ

-

中之島図書館ドローン撮影動画2024/12/16中之島図書館共通お知らせ

-

本館北階段の通行止め及び階段昇降機の利用停止について2024/12/02中之島図書館お知らせ

-

「大阪教育ゆめ基金」の寄附金を受付しています2024/11/08中之島図書館お知らせ

-

✨EXPO 2025(大阪・関西万博)に携わる団体・企業のみなさま✨2024/10/07中之島図書館お知らせ

万博関連資料をご寄贈ください!! -

【終了しました】大阪府立中之島図書館 書庫棟改築工事に伴う外部書庫移転資料の利用について(令和6年7月1日から10月31日までは利用停止)2022/04/11中之島図書館お知らせ

-

中之島図書館所蔵の古活字版2025/03/27中之島図書館古典籍資料展示

-

第180回大阪資料・古典籍室小展示「大阪・空襲の記録」2025/03/24中之島図書館古典籍資料展示

-

大阪府立中之島図書館 ビジネス資料展示「新収社史展示」2025/03/10中之島図書館ビジネス資料展示

-

中之島図書館120周年 新館完成記念特別展「貴重書のみどころ」2025/02/10中之島図書館古典籍資料展示

-

第179回大阪資料・古典籍室小展示「大坂の本屋さん」2025/02/01中之島図書館古典籍資料展示

-

大阪府立中之島図書館 開館120周年記念「社史展示」2025/01/08中之島図書館住友大阪社史資料展示道修町

-

大阪府立中之島図書館 ビジネス資料展示「ビジネス×IT用語 -言葉をきっかけにITを学ぶ-」2025/01/06中之島図書館AIDXsurviveサバイブスキルデジタルトランスフォーメーションビジネス資料展示

-

第178回大阪資料・古典籍室小展示 「万博の日本館」2024/11/11中之島図書館古典籍資料展示

-

年賀切手になったおもちゃ絵2024/11/06中之島図書館古典籍資料展示

-

大阪府立中之島図書館 ビジネス資料展示「スピンオフで「親」を超えた企業」2024/11/01中之島図書館ビジネス資料展示

-

連携ビジネスセミナー <MOBIO-Cafe>あなたの「調べる」応援します!-図書館のビジネス支援を活用しよう-2025/03/03中之島図書館イベント

-

大阪府立中之島図書館 書庫見学ツアー2025/02/25中之島図書館イベント

-

ビジネスセミナー 令和6年度 学んですぐ実践!『仕事力・経営力アップ講座』2025/02/19中之島図書館イベントビジネス

-

令和6年度 クロス講座2 研究者と実業家が読み解く「江戸時代の古典籍に学ぶ、現代のビジネス」2025/01/11中之島図書館イベントビジネス

-

図書館で起業相談会2025/01/06中之島図書館イベントビジネス

-

情報活用講座のご案内2024/12/16中之島図書館イベントビジネス

-

120年の歴史を探訪しよう! なにわタイムとらべる20242024/12/02中之島図書館共通イベント古典籍

-

令和6年度 大阪府立中之島図書館 初級・古文書講座/中級・古文書講座2024/10/07中之島図書館イベント古典籍

-

令和6年度 クロス講座1 研究者と実業家が読み解く「江戸時代の古典籍に学ぶ、現代のビジネス」2024/10/01中之島図書館イベントビジネス

-

【トピック展示】大阪文学の巨星・藤澤桓夫 生誕120年2024/07/12中之島図書館イベント資料展示

-

-

カテゴリー

すべてお知らせ資料展示イベントこどもむけ中高生向け-

「講演と新刊紹介 2024年に出版された子どもの本」を開催します(会場講演会とインターネット配信)2025/05/04国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

トピック展示「韓国の絵本」 2025年4月1日(火曜日)~5月10日(土曜日)2025/04/15国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

トピック展示「皆さまの思い出の作品」 2025年4月1日(火曜日)~5月10日(土曜日)2025/04/15国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 資料小展示「明治の子どもの“みる・よむ・あそぶ”~昔むかしのヒーロー・ヒロインたち~」 2025年4月2日(水曜日)~6月26日(木曜日)2025/03/29国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

国際児童文学館のグループ利用が大阪府行政オンラインからもお申込みいただけるようになりました。2025/01/28国際児童文学館お知らせ児童文学・児童文化

-

国立国会図書館デジタルコレクションに提供している国際児童文学館の雑誌のデータに内容目次が搭載されました2025/01/26国際児童文学館お知らせ児童文学・児童文化

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 企画展示「幼年文学のはじまりと現在」を開催しました2025/01/04国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

国際児童文学館イベント「折りたためる家 海?山?それとも月?君ならどこへ持って行く?」を開催しました2024/12/10国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

国際児童文学館 街頭紙芝居イベント「むかしの紙芝居を楽しもう!」 [2024]を開催しました2024/12/10国際児童文学館イベント児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 出張展示『ピーター・パンの世界』展を開催しました2024/10/01国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

国際児童文学館のグループ利用が大阪府行政オンラインからもお申込みいただけるようになりました。2025/01/28国際児童文学館お知らせ児童文学・児童文化

-

国立国会図書館デジタルコレクションに提供している国際児童文学館の雑誌のデータに内容目次が搭載されました2025/01/26国際児童文学館お知らせ児童文学・児童文化

-

国際児童文学館で所蔵する一部の雑誌のデジタル画像を国立国会図書館でご覧いただけるようになりました2024/09/05国際児童文学館お知らせ児童文学・児童文化

-

新収古書一覧のページに2023(令和5)年度を追加しました2024/07/03国際児童文学館お知らせ児童文学・児童文化

-

トピック展示「韓国の絵本」 2025年4月1日(火曜日)~5月10日(土曜日)2025/04/15国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

トピック展示「皆さまの思い出の作品」 2025年4月1日(火曜日)~5月10日(土曜日)2025/04/15国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 資料小展示「明治の子どもの“みる・よむ・あそぶ”~昔むかしのヒーロー・ヒロインたち~」 2025年4月2日(水曜日)~6月26日(木曜日)2025/03/29国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 企画展示「幼年文学のはじまりと現在」を開催しました2025/01/04国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

国際児童文学館 街頭紙芝居イベント「むかしの紙芝居を楽しもう!」 [2024]を開催しました2024/12/10国際児童文学館イベント児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 出張展示『ピーター・パンの世界』展を開催しました2024/10/01国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 資料小展示「チェコの絵本展」を開催しました2024/09/13国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 2024年度資料小展示「日本の子どもの本~珠玉の30選~」2024/07/03国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

国際児童文学館 街頭紙芝居イベント「むかしの紙芝居を楽しもう!」 [2023]2023/11/05国際児童文学館イベント児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 出張展示 「ハイジと妖精の国 スイスの子どもの本」展2023/09/07国際児童文学館児童文学・児童文化資料展示

-

「講演と新刊紹介 2024年に出版された子どもの本」を開催します(会場講演会とインターネット配信)2025/05/04国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

国際児童文学館イベント「折りたためる家 海?山?それとも月?君ならどこへ持って行く?」を開催しました2024/12/10国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

国際児童文学館 街頭紙芝居イベント「むかしの紙芝居を楽しもう!」 [2024]を開催しました2024/12/10国際児童文学館イベント児童文学・児童文化資料展示

-

「講演と新刊紹介 2023年に出版された子どもの本」を開催しました(会場講演会とインターネット配信)2024/07/03国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

「絵本に描かれた戦争」2023/12/06国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

国際児童文学館 街頭紙芝居イベント「むかしの紙芝居を楽しもう!」 [2023]2023/11/05国際児童文学館イベント児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 企画展示「国際児童文学館移転開館10周年記念 しかけ絵本に驚く、楽しむ ―イギリスの歴史からはじめて―」【展示資料リスト】2023/03/31国際児童文学館イベント児童文学・児童文化資料展示

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 企画展示「国際児童文学館移転開館10周年記念 しかけ絵本に驚く、楽しむ ―イギリスの歴史からはじめて―」【解説】2023/03/31国際児童文学館イベント児童文学・児童文化資料展示

-

「講演と新刊紹介 2022年に出版された子どもの本」を開催しました(会場講演会とインターネット配信)2023/03/20国際児童文学館イベント児童文学・児童文化

-

「講演と新刊紹介 2021年に出版された子どもの本」(会場講演会とインターネット配信)2022/12/22国際児童文学館イベント児童文学・児童文化資料展示

-

「子ども読書の日」関連おはなし会2022/04/30国際児童文学館こどもむけイベント児童文学・児童文化

-

「むかしの紙芝居を楽しもう!」[2016]2016/07/21国際児童文学館こどもむけイベント児童文学・児童文化

-

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 「懐かしの街頭紙芝居『少年ローン・レンジャー』とその時代」2015/01/31国際児童文学館こどもむけイベント児童文学・児童文化

-

中央図書館

中之島図書館

目的から探す

大阪府立中央図書館

人文・社会・自然科学系から児童書まで幅広い蔵書をもつ総合図書館です。協力車による府内市町村図書館への資料搬送などを通じ、府域の図書館ネットワークの核としての役割を果たすとともに、対面朗読サービスなど障がい者サービスにも注力しています。 1996(平成8)年5月に開館し、2010(平成22)年5月には館内に国際児童文学館が移転開館しました。 施設内にはホール、会議室を併設し、多くのイベントに利用されています。

中央図書館はこちら

大阪府立中之島図書館

1904(明治37)年、「大阪図書館」として開館しました。コリント式円柱がギリシア神殿を思わせる建物は、現役の公共図書館として国内最古で、1922(大正11)年に増築した左右の両翼とあわせ、1974(昭和49)年に国の重要文化財に指定されました。大阪資料・古典籍の収集・提供と、「中之島」という立地からビジネス支援に特化したサービスを提供しています。蔵書数の3分の1にあたる約20万冊が古典籍資料であり、古文書など他の公共図書館にない特徴的な資料が多くあります。

中之島図書館はこちら