中之島図書館所蔵の古活字版

更新日:2025年3月27日

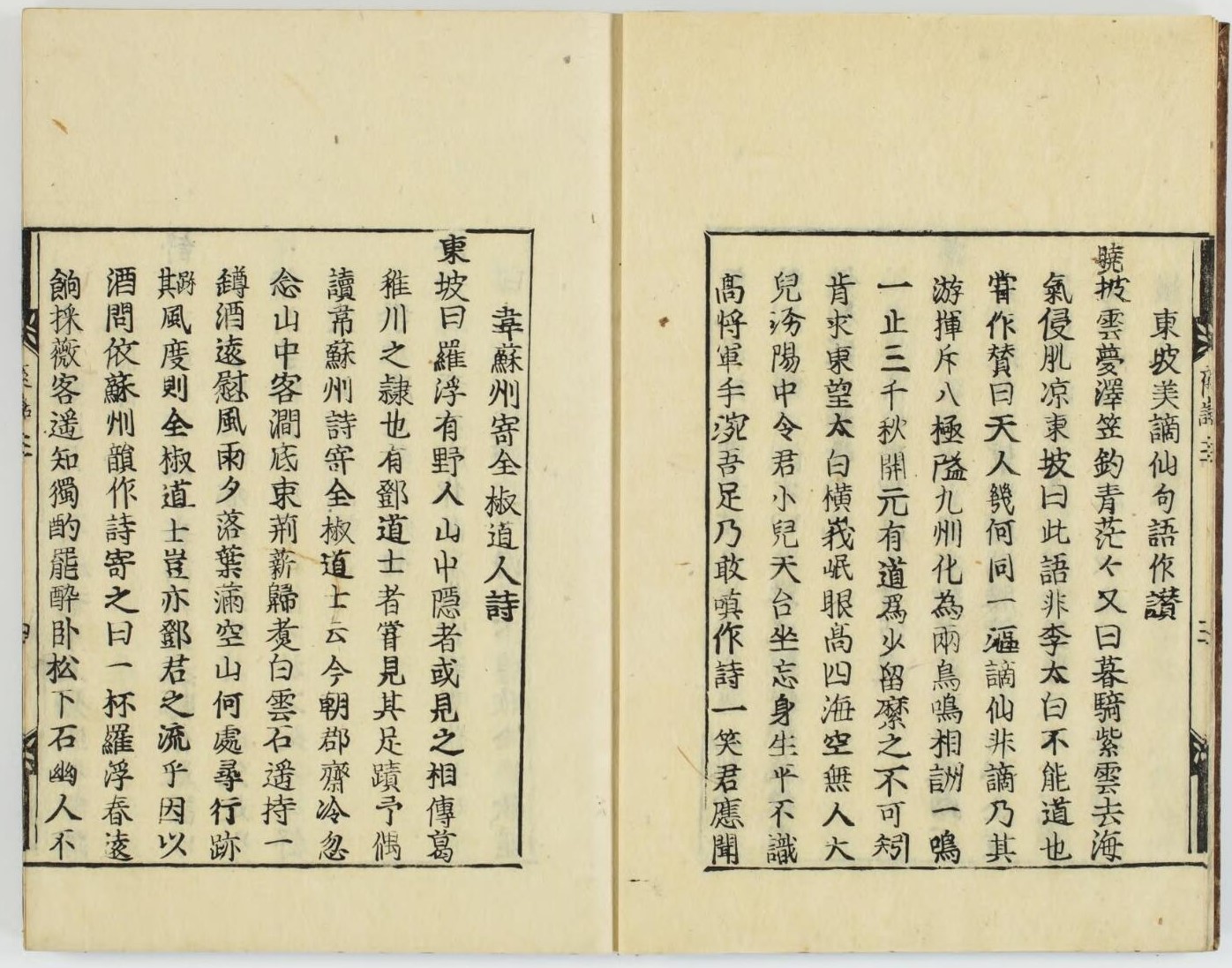

古活字版とは

日本の刊本は、従来、一枚の板に文字や絵を彫刻した版木を用いる整版印刷でした。桃山時代(16世紀末)、活字印刷技術が西欧と朝鮮から伝わると、整版から活字版へと流れが大きく変わりました。江戸時代初期(17世紀半ば)までの約半世紀間(文禄・慶長・元和・寛永)に行われた、銅活字・木活字を用いた刊本を「古活字版」といいます。古活字版の隆盛により書物への需要が高まると、再び整版が行われるようになります。古活字版は現在では稀少で、珍重されています。

当館が所蔵する古活字版を紹介します(書名順)。すべて貴重書に指定しています。

※画像をクリックすると「おおさかeコレクション」の当該コマへリンクします。複数冊のものは書名(見出し)をクリックすると全冊閲覧できます。

井筒【甲和/730】 1冊

観世流謡本。嵯峨本第六種本。嵯峨本とは、慶長年間に本阿弥光悦とその門流が嵯峨の地で出版した書物。観世流謡本は造本に美術的な意匠がこらされた嵯峨本のうち最も著名なものの一つ。本資料は用紙に素紙(加工していない普通の紙)を用い、袋綴じとする。

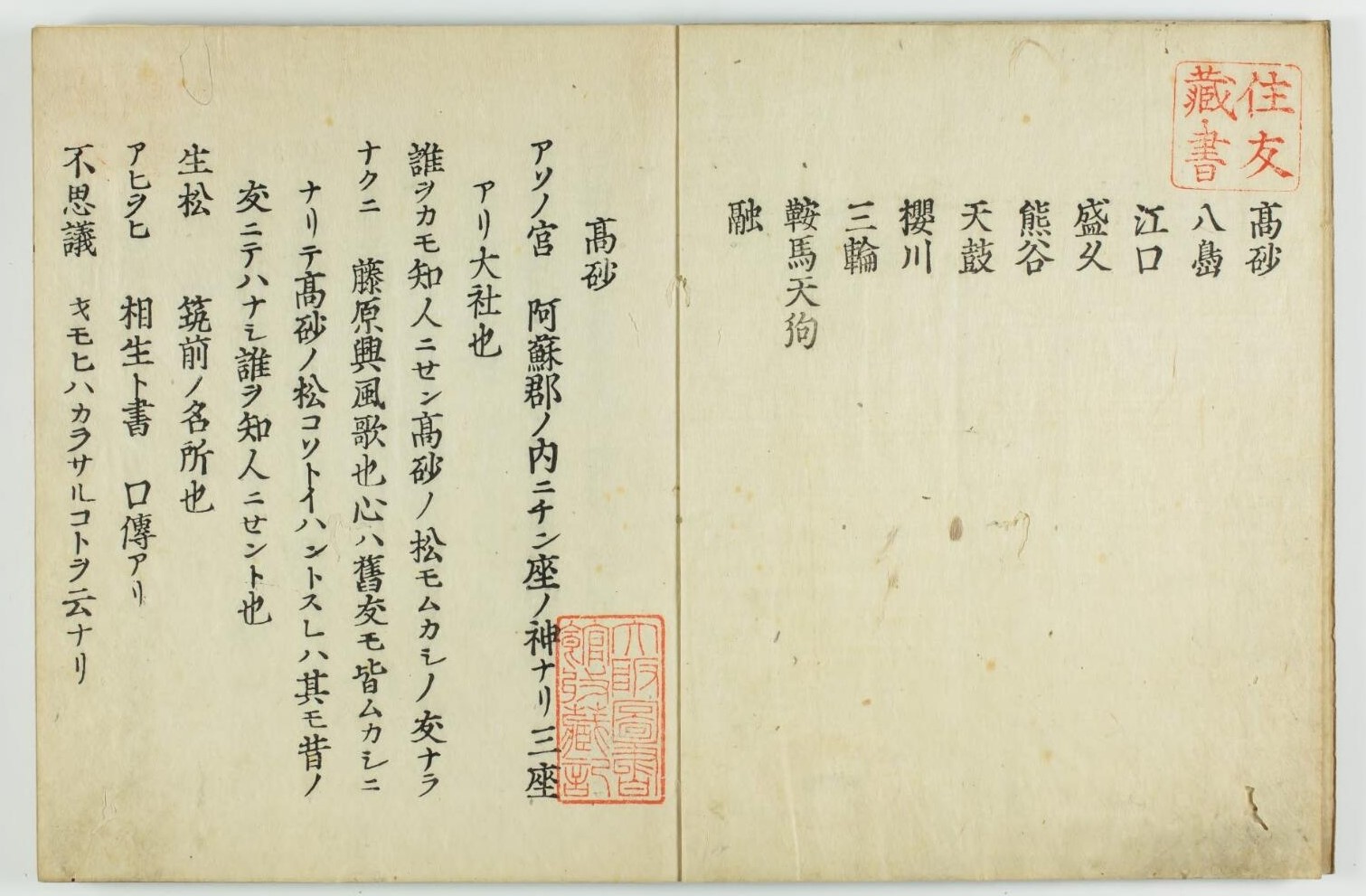

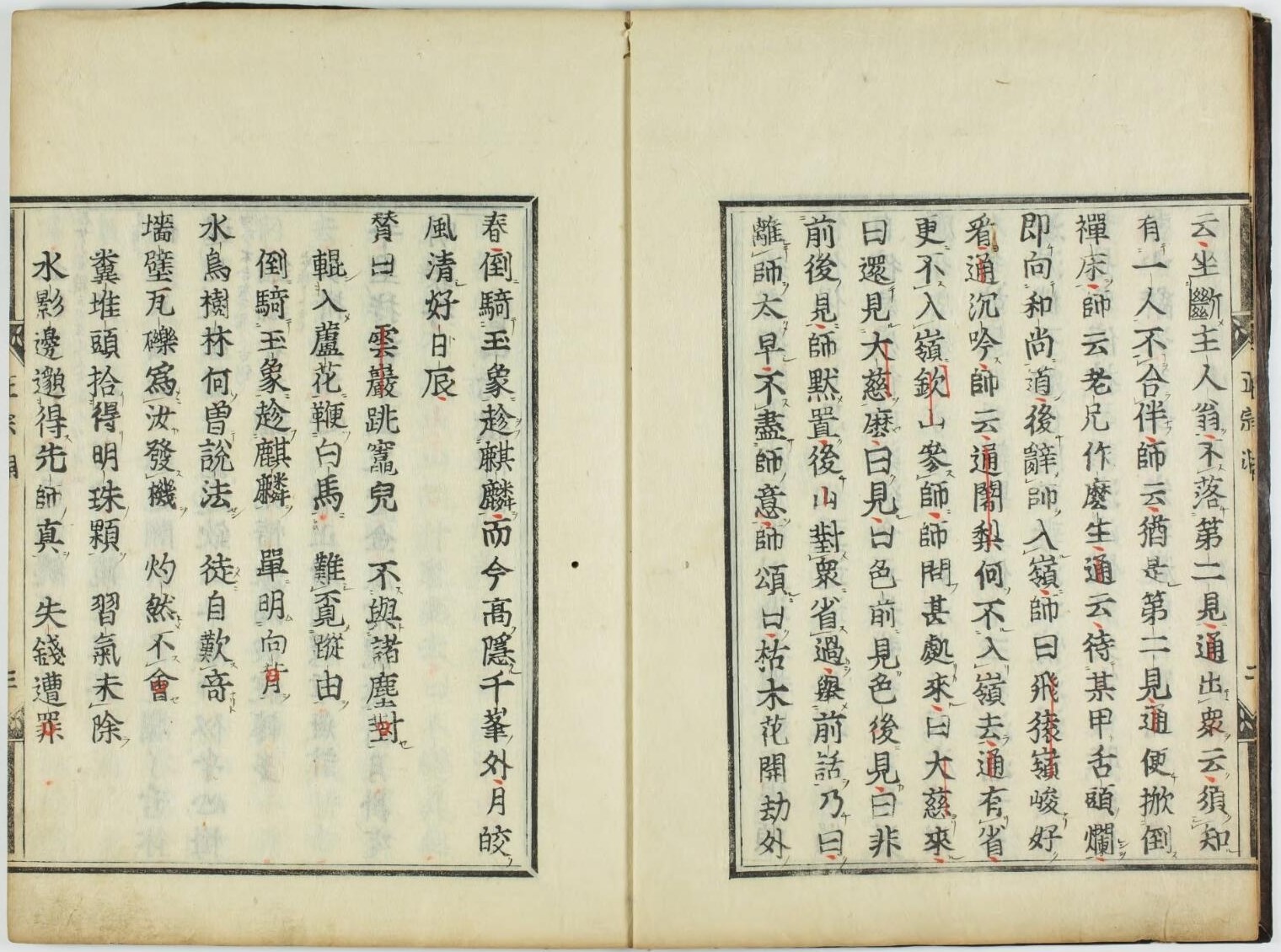

〔謡抄〕【甲和/17】 3巻3冊 闕 [慶長中刊]

『謡抄』は、豊臣秀次が五山の禅僧に命じて今春流謡本百番を注釈させたもの。謡曲注釈のうち最古のものである。全10冊のうち、3冊の零本(残っている部分の方が欠けている部分より少ない)。住友家寄贈。花模様の表紙で巻ごとに色が異なる。

うつほものかたり【甲和/547】 俊蔭巻2冊

『宇津保物語』は『枕草子』や『源氏物語』にその名がみえる。伝奇的傾向と歌物語的傾向を併せもち、平安時代後期諸物語の母体となったもの。万治3年本(俊蔭巻の整版本として初出、絵入3冊本)との校異が朱書きされている。

うつほものかたり 俊蔭巻【石崎223.3/14】 1冊

『うつほものかたり』【甲和/547】と同版であるが、上下を合冊している。

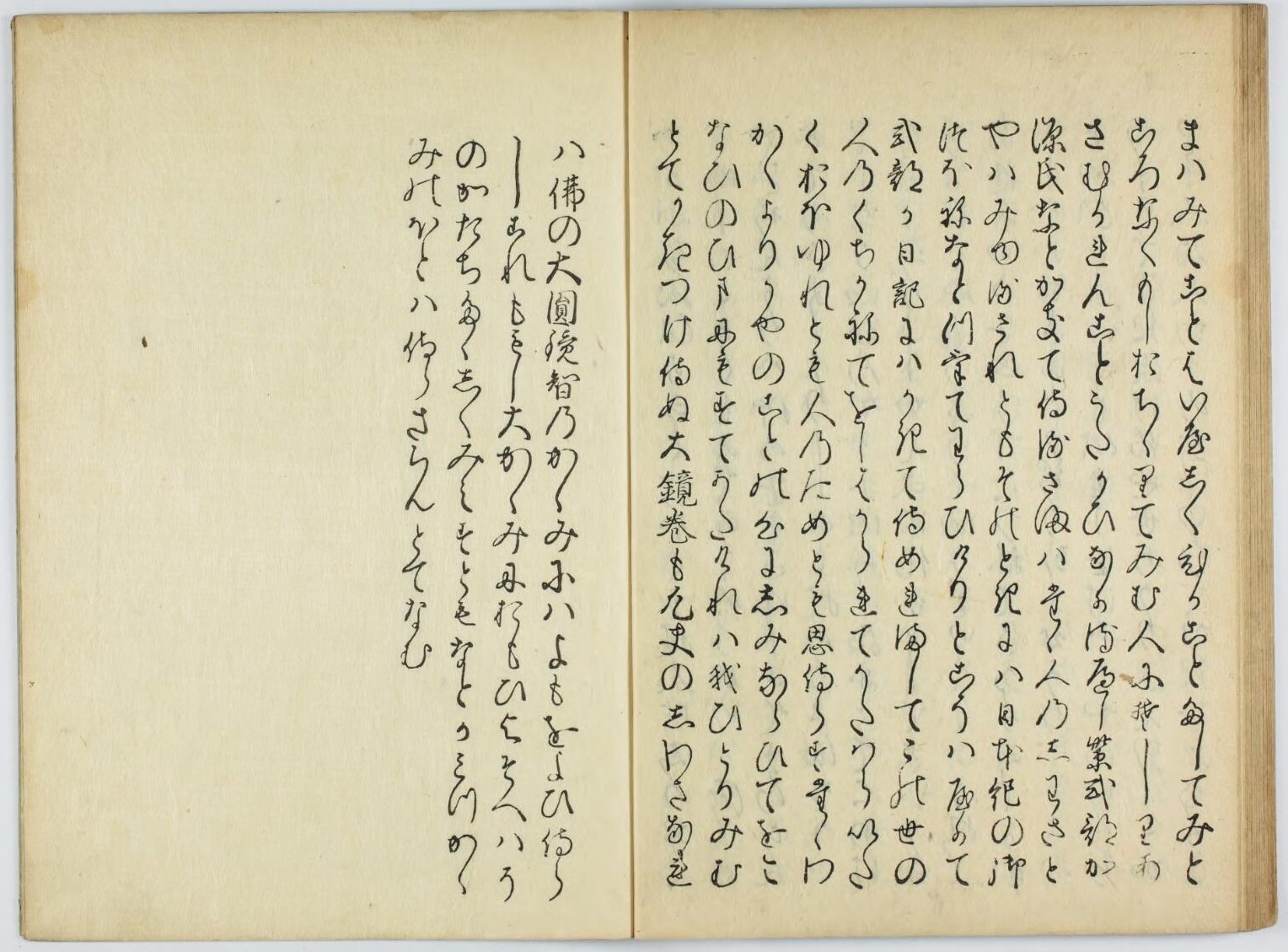

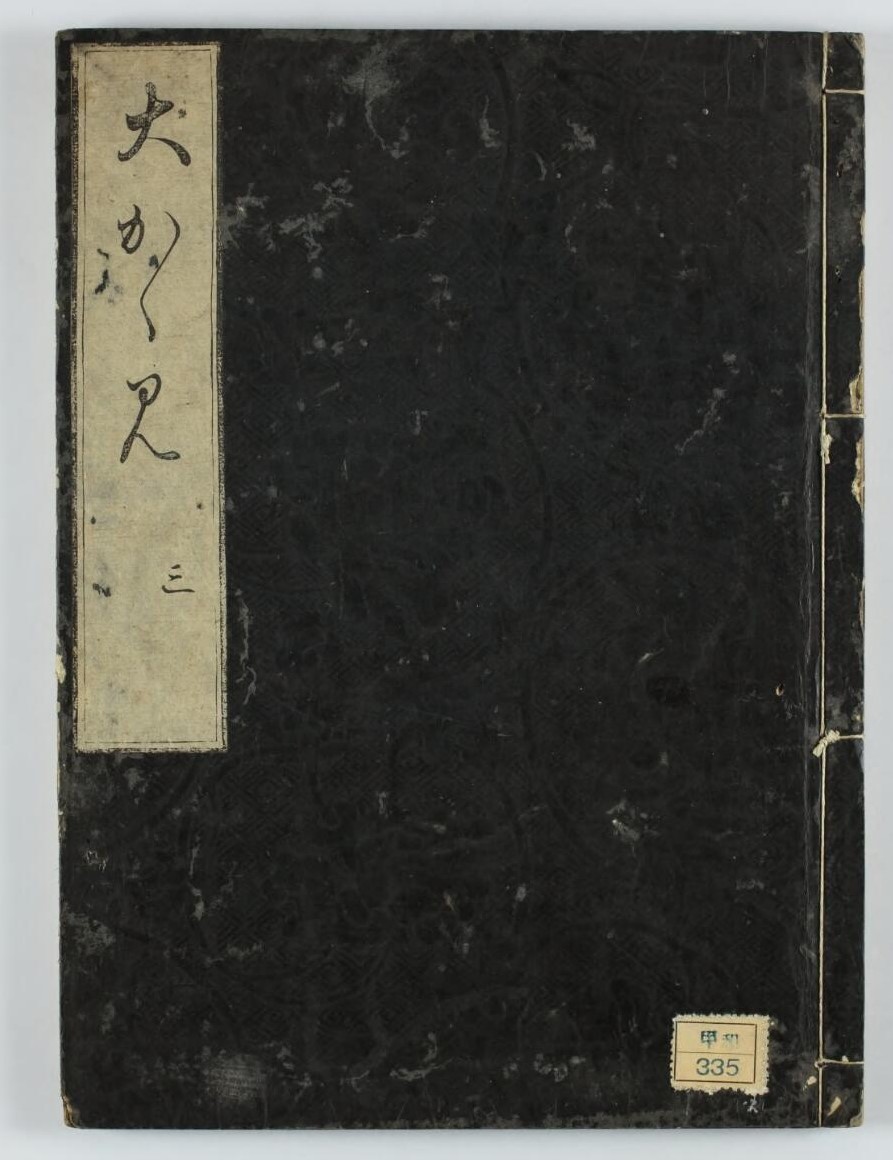

大鏡【甲和/335】 6巻6冊 [慶長・元和中刊]

『大鏡』は文徳天皇の嘉祥3年(850)から後一条天皇の万寿2年(1025)までの藤原氏、特に道長を中心とする歴史物語。この物語の影響を受けて後に『今鏡』『水鏡』などの歴史物語が現れた。表紙は毘沙門格子花模様。鴻池家寄贈。

大鏡【甲和/767】 6巻6冊 [慶長・元和中刊]

『大鏡』【甲和/335】と同版。住友家寄贈。

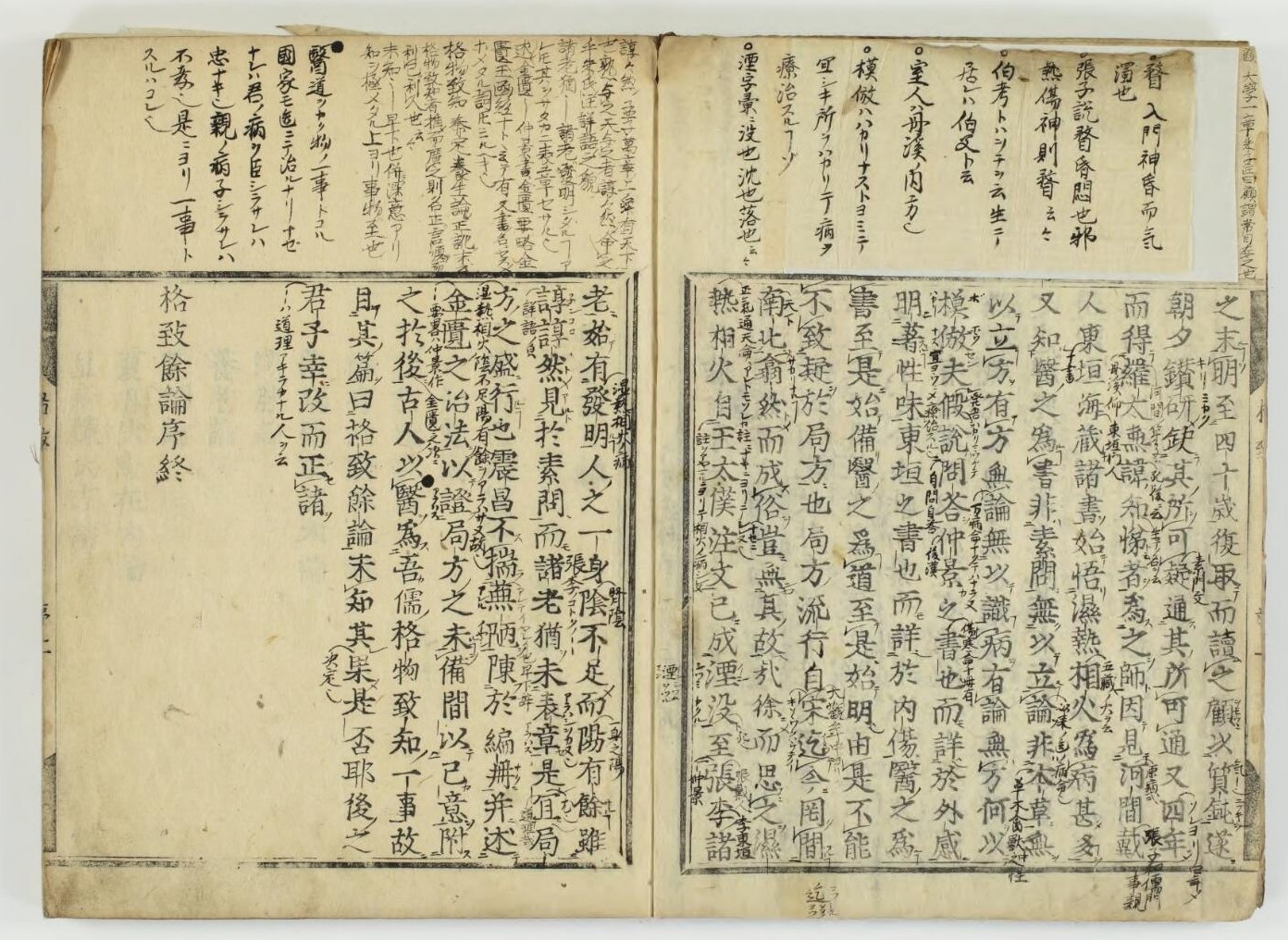

格致余論【甲和/564】 1冊 (元)朱震亨撰

飲食箴、色欲箴の二箴と陽有余陰不足論、治病必求其本論以下四十三論(弁)を収め、病気の治療法について述べられている。付箋と上欄への書き込みが多数見られる。

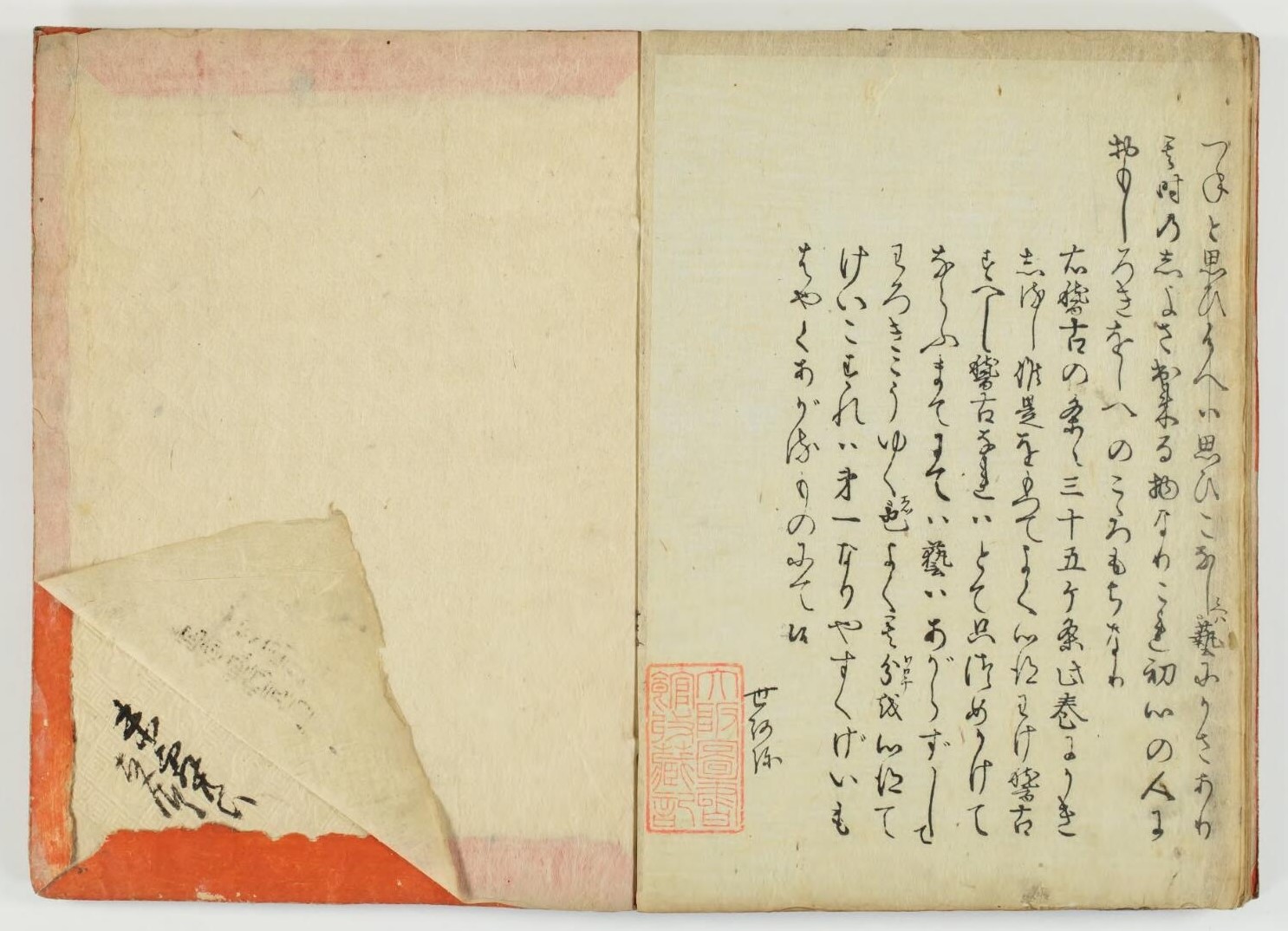

花伝書【甲和/561】 8巻8冊 世阿弥撰

世阿弥に仮託して書かれた能楽の秘伝書。いわゆる「世阿弥十六部集」中の自筆本「花伝書」とは異なるもので、八巻本「花伝書」といわれる。笛の図、人形の図などは部分的に整版を用い、末に「世阿弥」の署名(刻)がある。

寛永行幸記【甲和/1159】 3巻

寛永3年(1626)9月、後水尾天皇の二条城行幸を描いた古活字版の行列絵巻。幕府の朝廷に対する威力を知らしめるために刊行された。各場面の人物などの絵の部分も、文字と同様に活字のように組み印刷されているため、「絵活字本」と称される珍しいもの。110個の絵活字が使用されている。同じ人物の絵活字を探してみるのも楽しい。

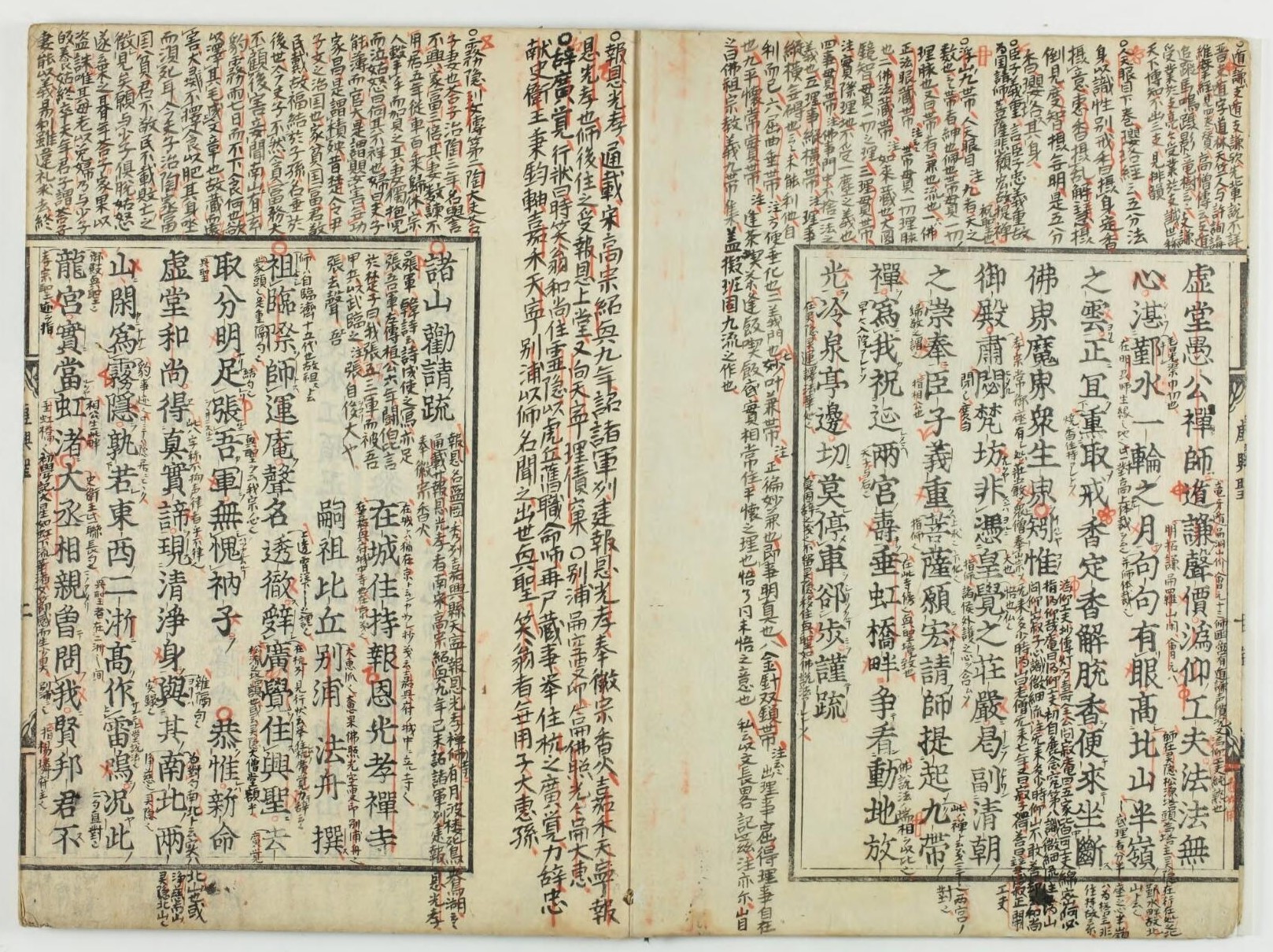

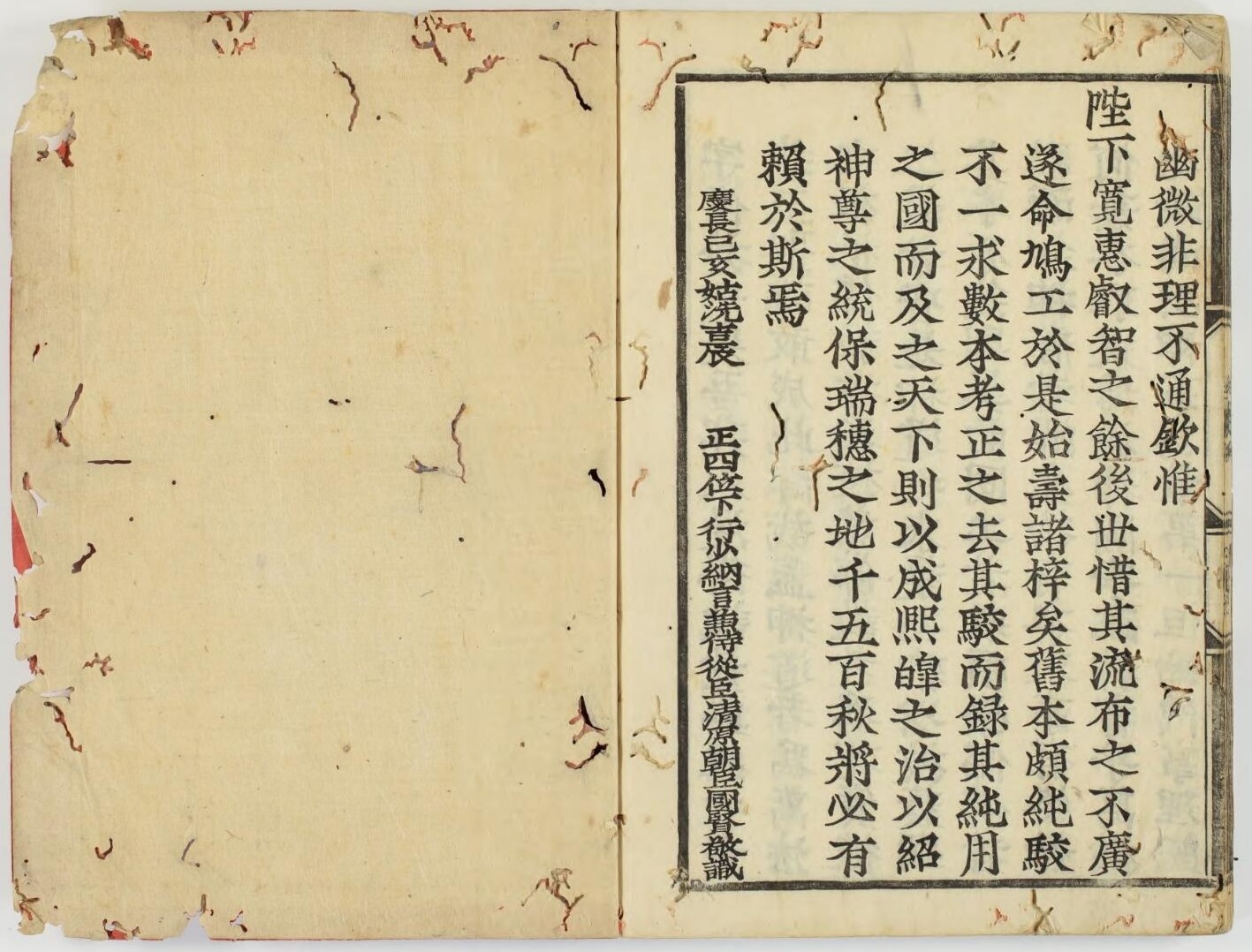

虚堂和尚語録【甲和/10】 3巻続輯1巻7冊 (宋)釈智愚撰 (宋)釈妙源等編 [慶長・元和中刊]

宋刊本を覆刻した五山版(正和2年(1313)刊)による木活字本。五山版とは、鎌倉中期から室町末期までの間に鎌倉、京都の両五山を中心とした禅宗関係者によって出版された書籍のことである。朱点、朱引、欄外に多くの書入れがある。

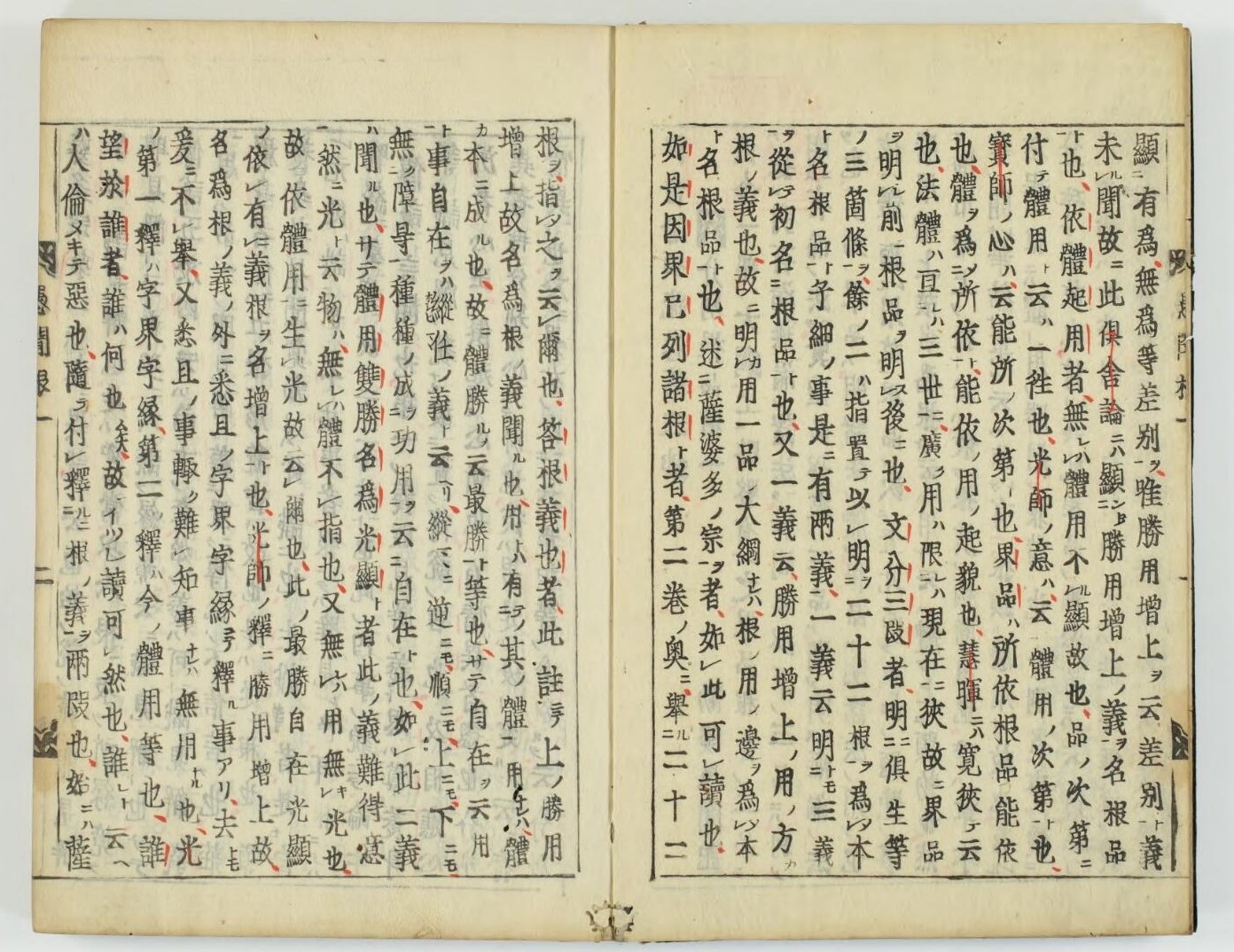

倶舎論頌疏【甲和/616】 29巻14冊 (唐)円暉

倶舎論頌に簡単な注釈を施したもの。「倶舎論」は小乗仏教の論書。

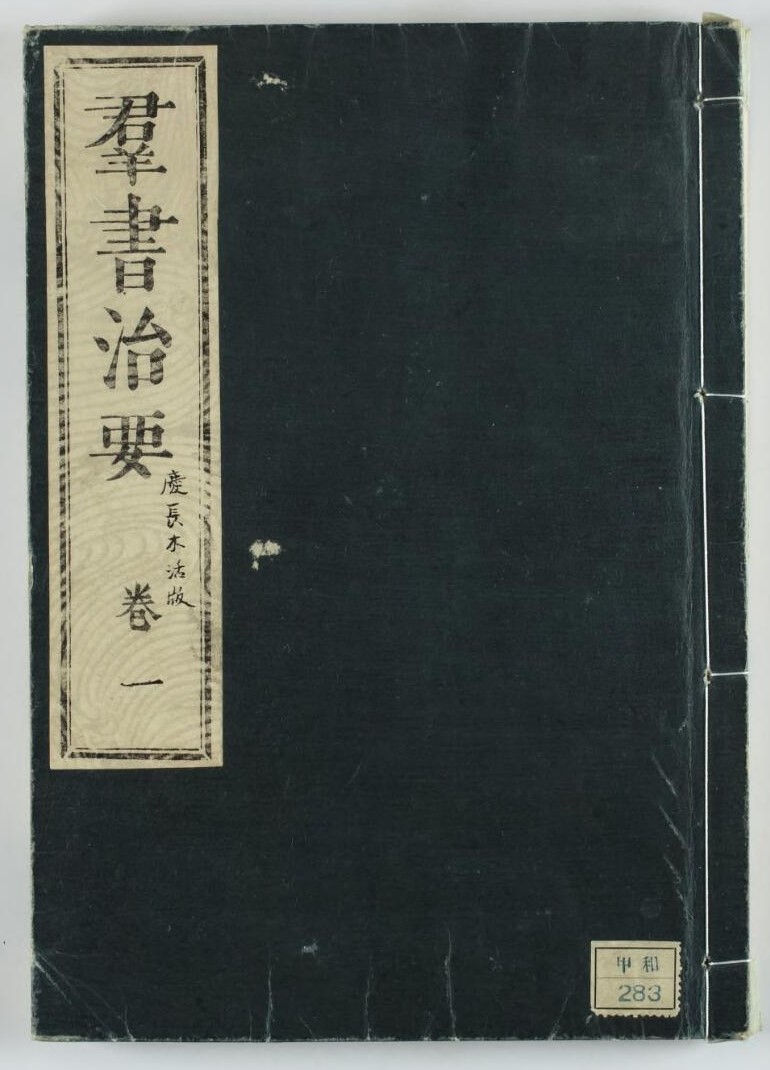

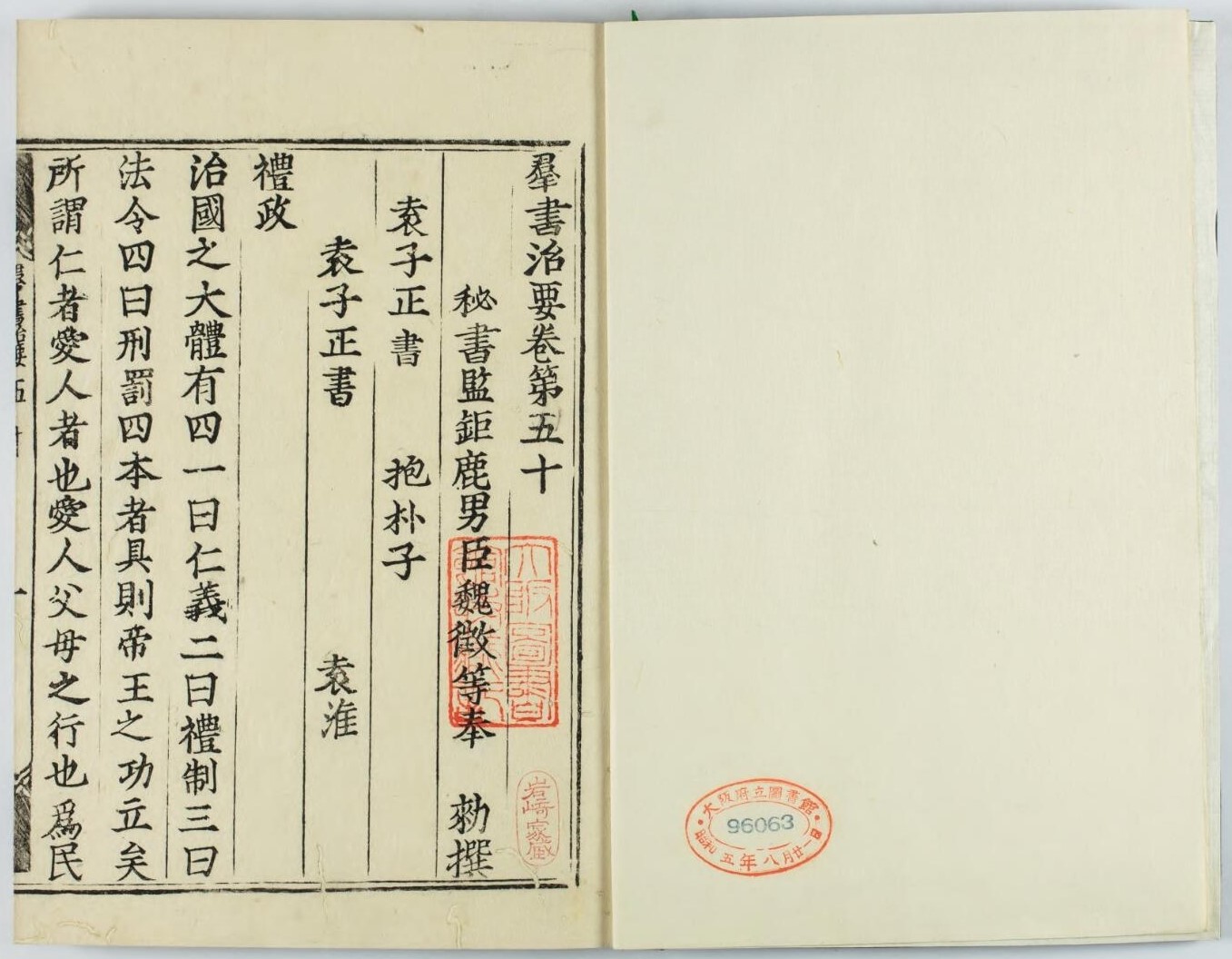

群書治要【甲和/283】 50巻47冊 (唐)魏徴等奉勅撰

『群書治要』は、唐の太宗の勅命により、さまざまな儒教の経典などから治世に関する重要な事項を抜粋・編集したもの。日本には奈良時代に遣唐使によってもたらされ、以後帝王学の書として尊重された。中国では宋代に散逸し、日本のみに存在した稀覯(きこう)本。本書は、徳川家康が駿河隠居後に銅活字を作らせて印刷した、いわゆる「駿河版」。巻6など7巻分は、天明年間尾張藩刊行の整版で補配(欠けた部分を別の本で補うこと)する。駿河版は日本で最初の銅活字約10万個を用いて印刷されたといわれる。家康の死去(元和2年(1616)4月17日)後に完成した(5月末)。

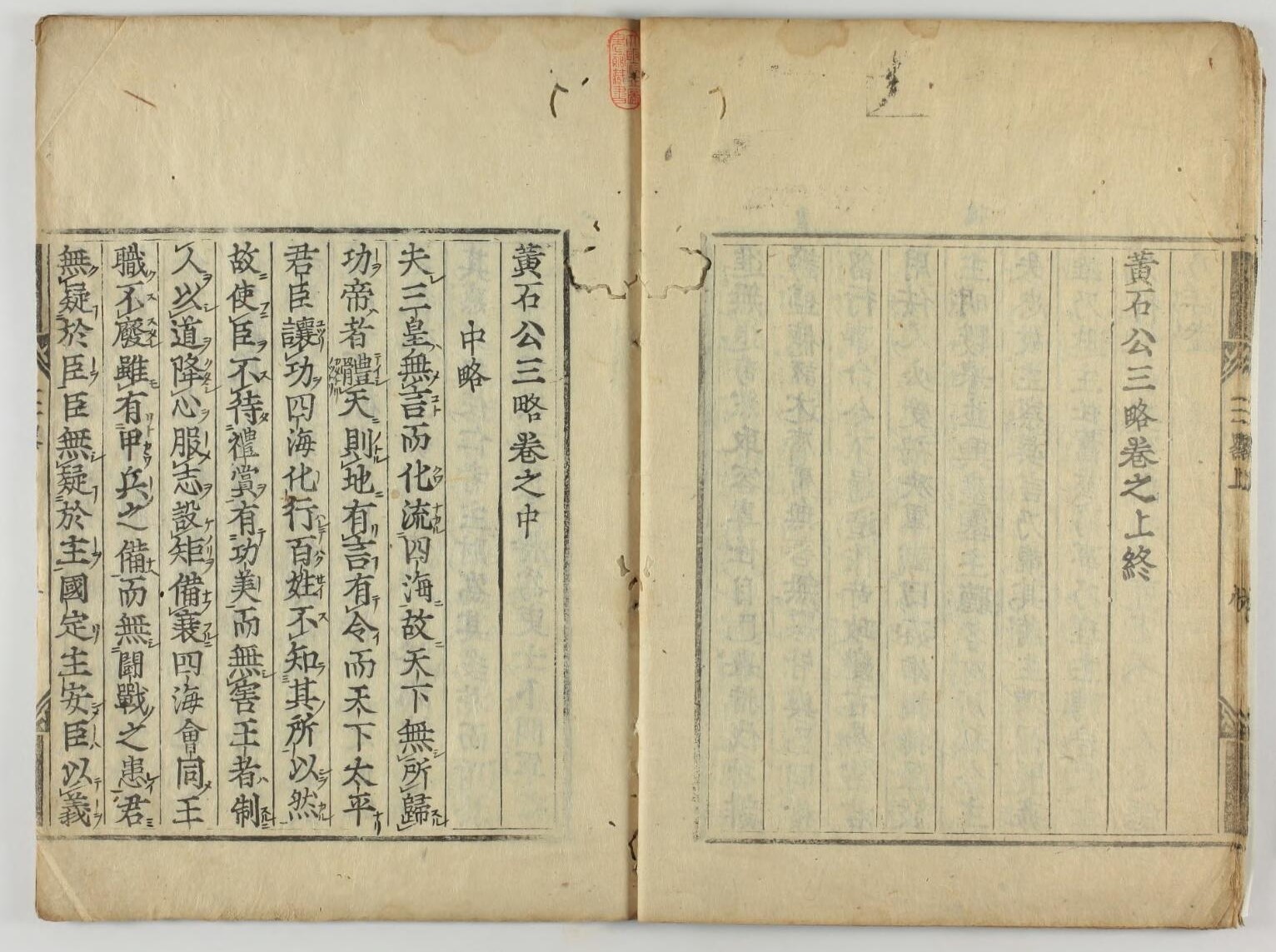

黄石公三略【石崎587/6】 3巻1冊 [慶長・元和中刊]

兵法書。「三略」の古活字版には、伏見版(慶長4、5、9、11年刊、「七書」の1つ)と、伏見版を飜印(既刊本を新たに活字印刷すること)した慶長・元和中刊の二種が知られ、本資料は後者にあたる。

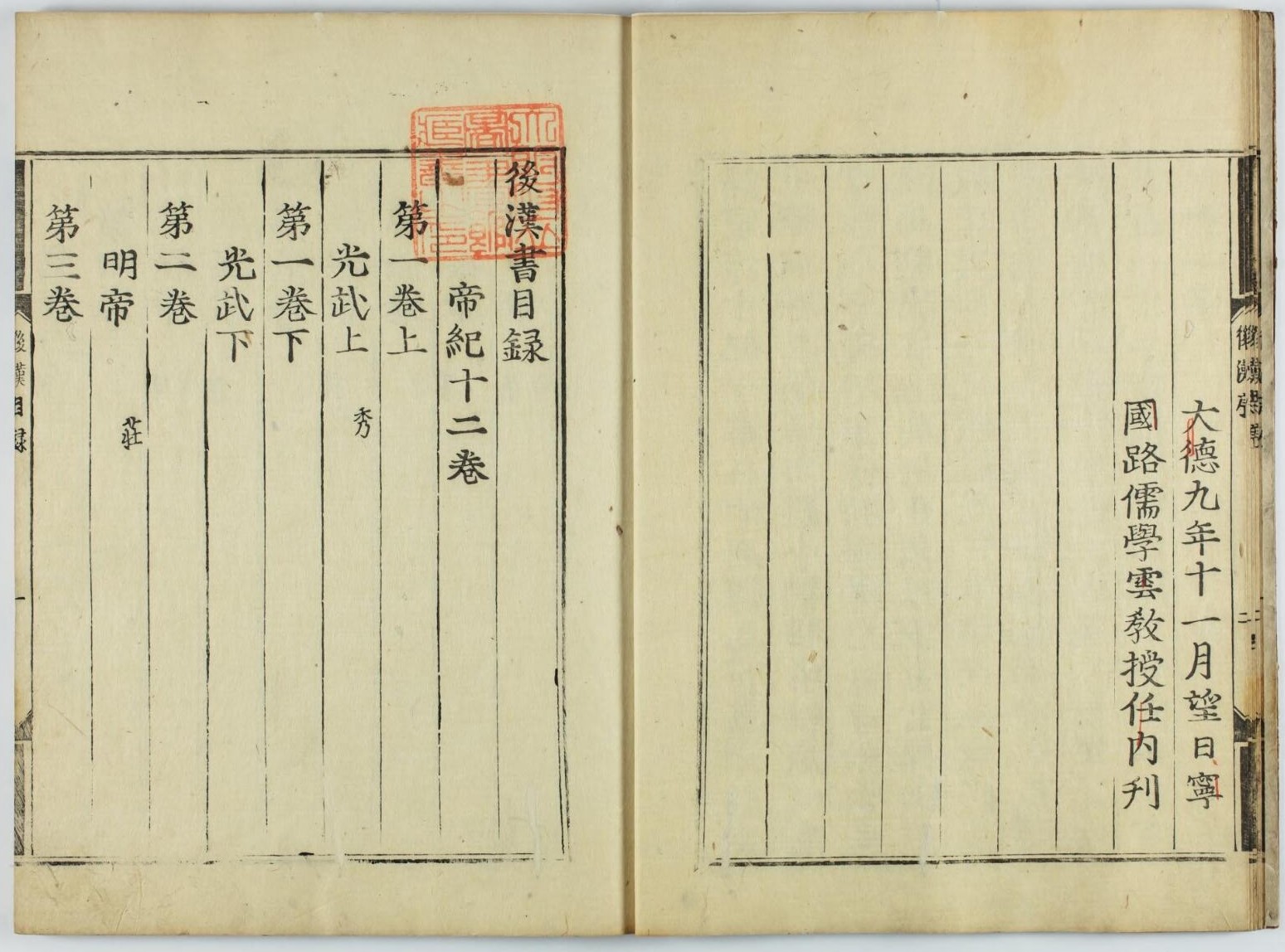

後漢書【甲和/541】 120巻50冊 (六朝宋)范曄撰 (唐)李賢注

木活字本。『後漢書』は『漢書』につぐ中国の正史で、本紀10巻、列伝80巻、志30巻からなる。序に「大徳九年十一月望日寧 国路儒学雲教授任内刊」とあることから、本資料は元の大徳9年刊本を底本としたことが分かる。

五家正宗賛【甲和/15】 4冊 (宋)釈紹曇撰 中村長兵衛 慶長13(1608)年

木活字本。『五家正宗賛』は達磨大師から雪峯禅師に至る高僧12人と、臨済、曹洞、雲門など五家の耆宿65人、計77人の略伝を叙し、各伝に賛を附す。

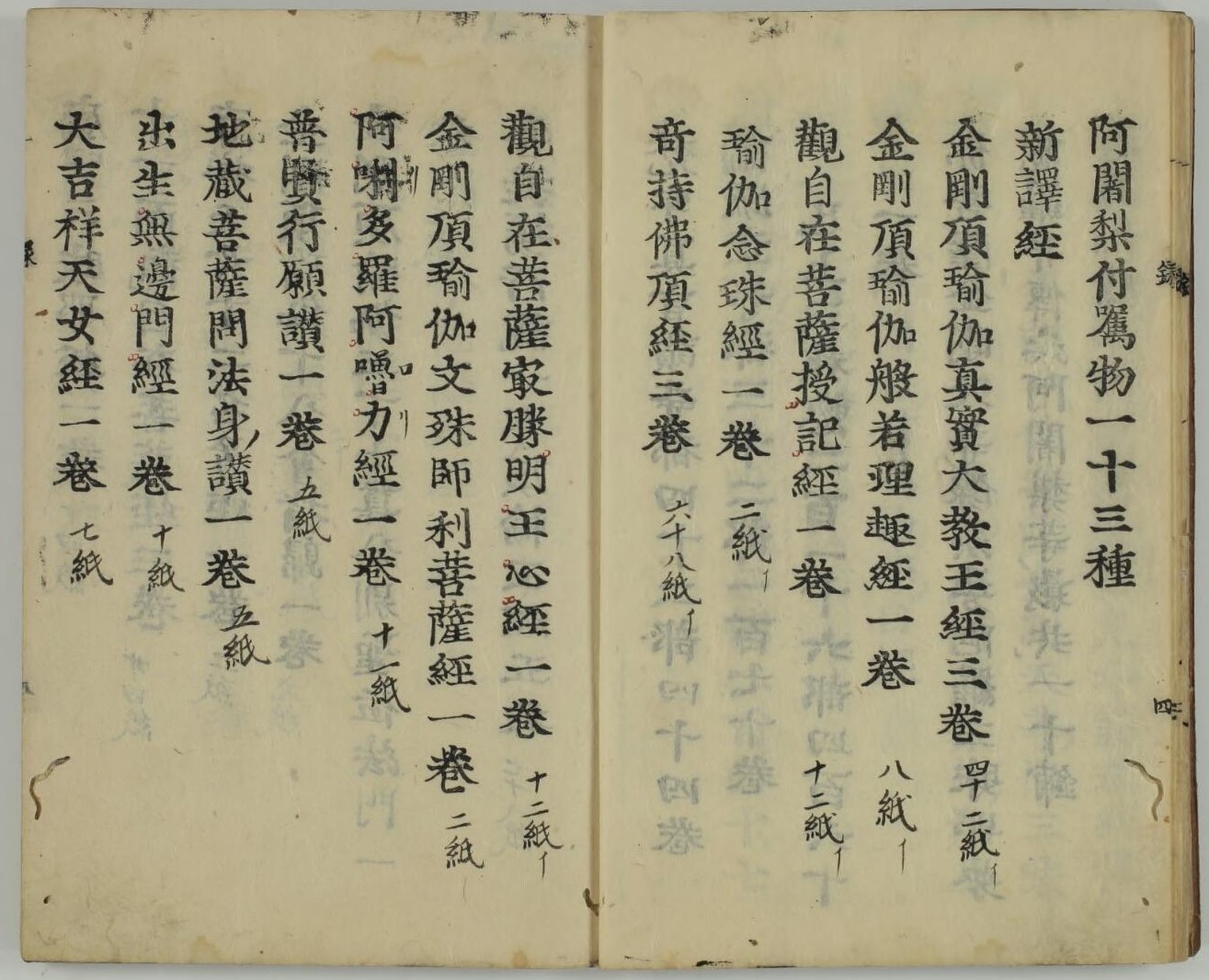

[御請來目録]【甲和/964】 1冊 釈空海

弘法大師空海が唐から帰国した際に請来した経、律、論疏章、仏像、曼荼羅などを目録にしたもの。

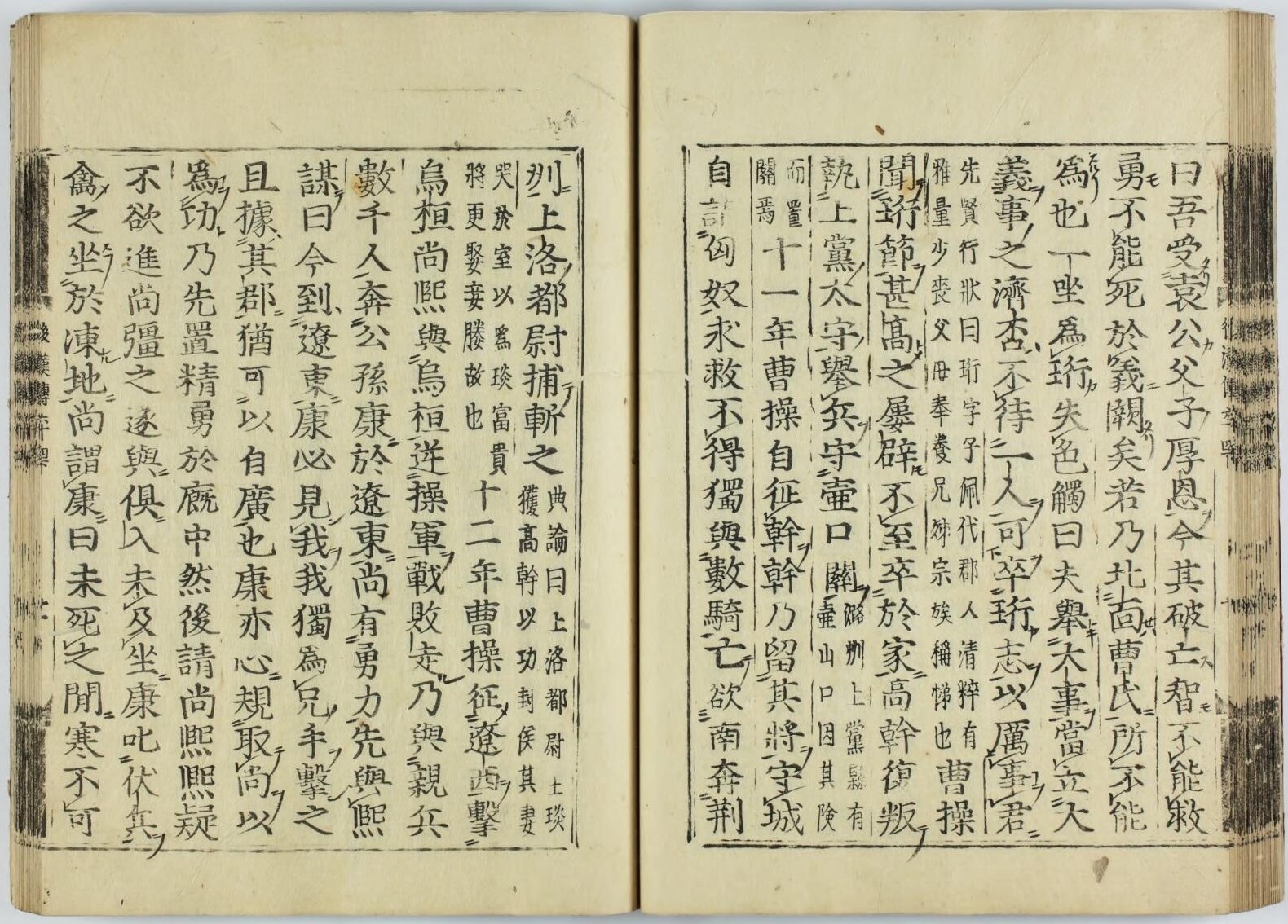

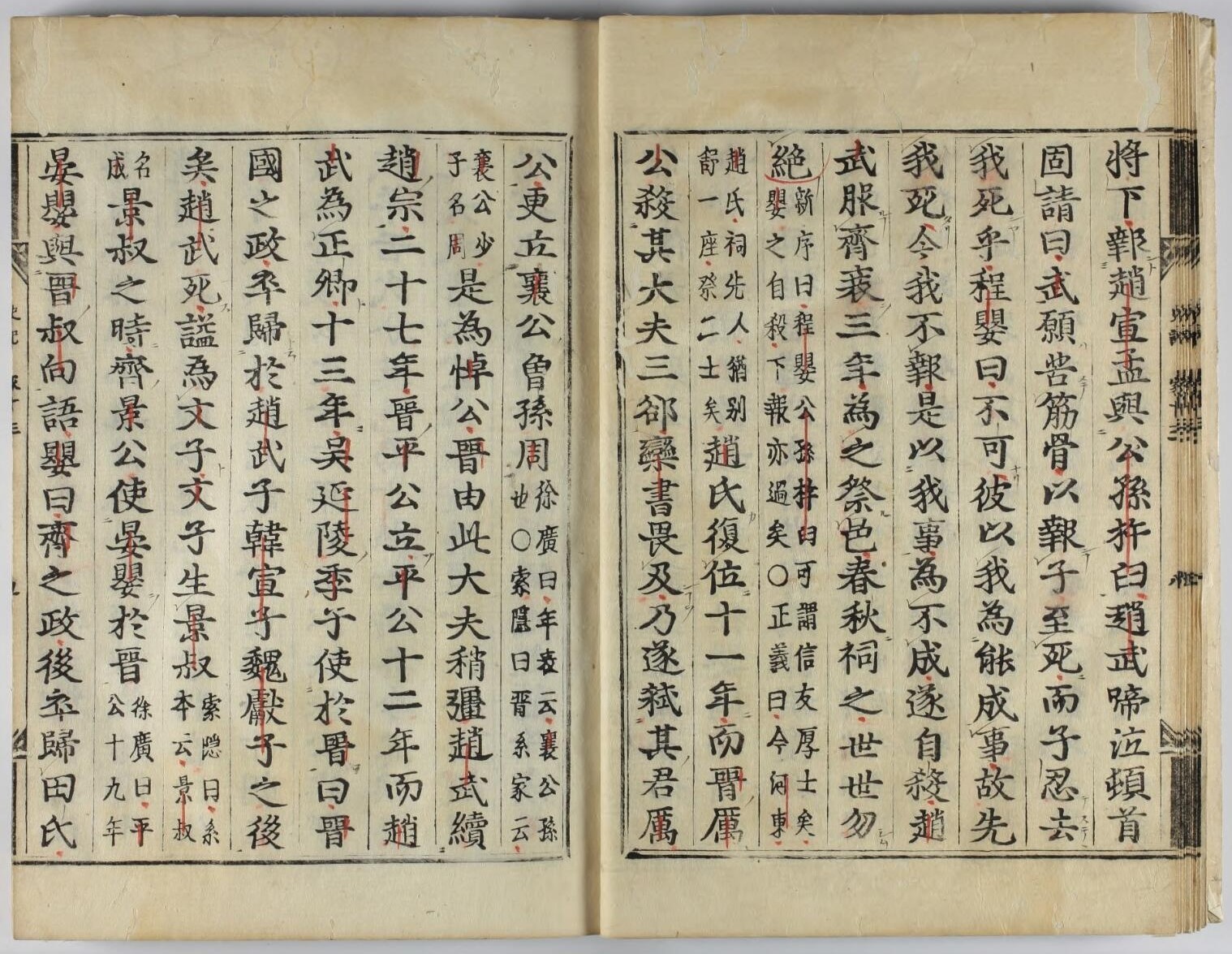

史記【甲和/1226】 8冊 (漢)司馬遷撰 (宋)裴駰集解

伝嵯峨本。『史記』は前漢の司馬遷による歴史書で、伝説上の黄帝から前漢の武帝までの治政が描かれている。年代順に事件を記す編年体ではなく、伝記を中心とした紀伝体で書かれた。130巻511冊のうちの、巻40、43、61-66、89-92、112-116、117、118-121、125-128の8冊である。

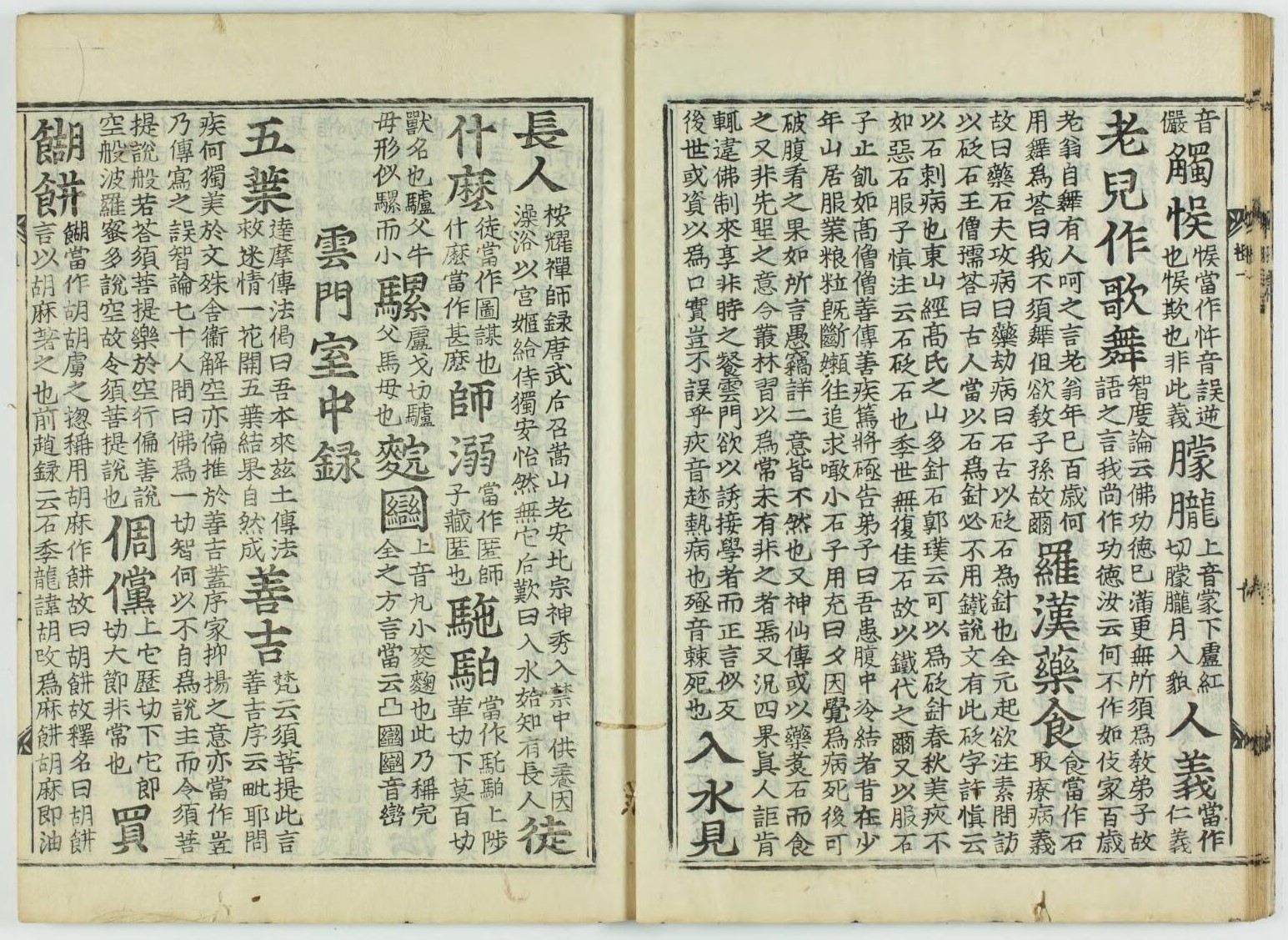

沙石集【甲和/453】 10巻10冊 無住道暁著 元和2(1616)年

『沙石集』は仏教説話集。空戯や卑近な些事をたとえにして、仏教への帰依をすすめたもの。本書は広本(同一伝本のうち、内容や分量が多い本)と略本(内容の簡略な本)に分かれ、古活字本は後者に属する。

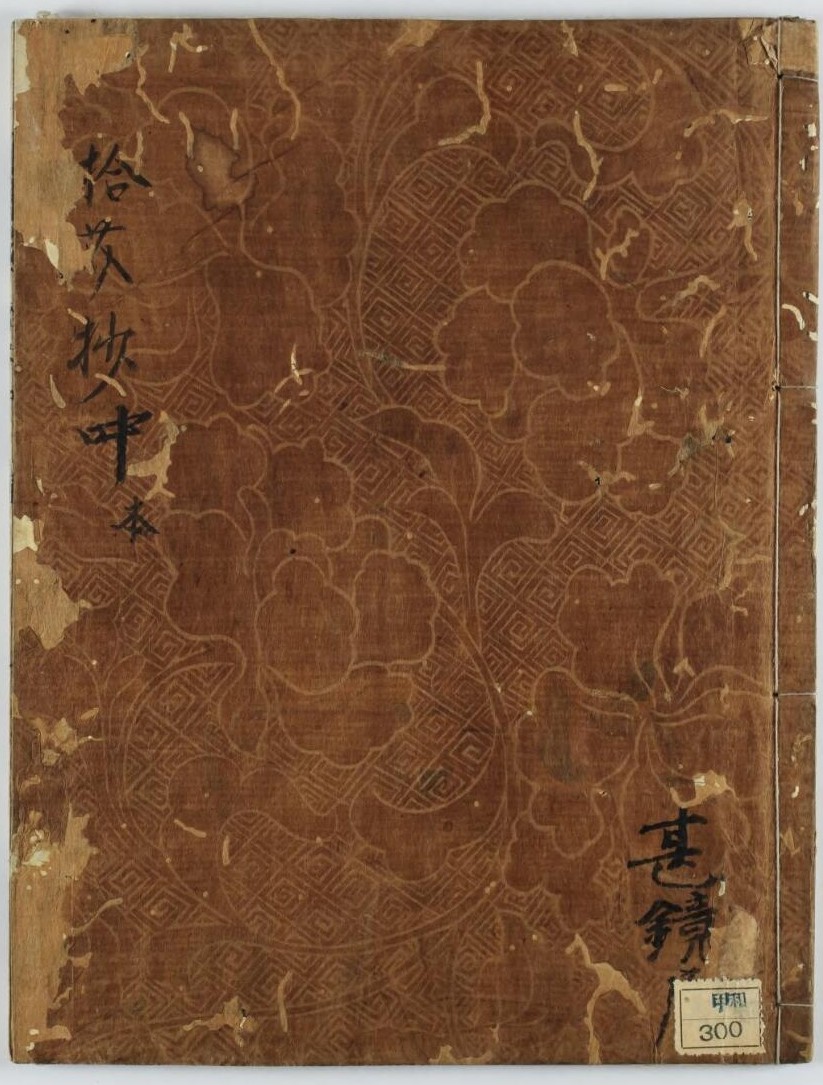

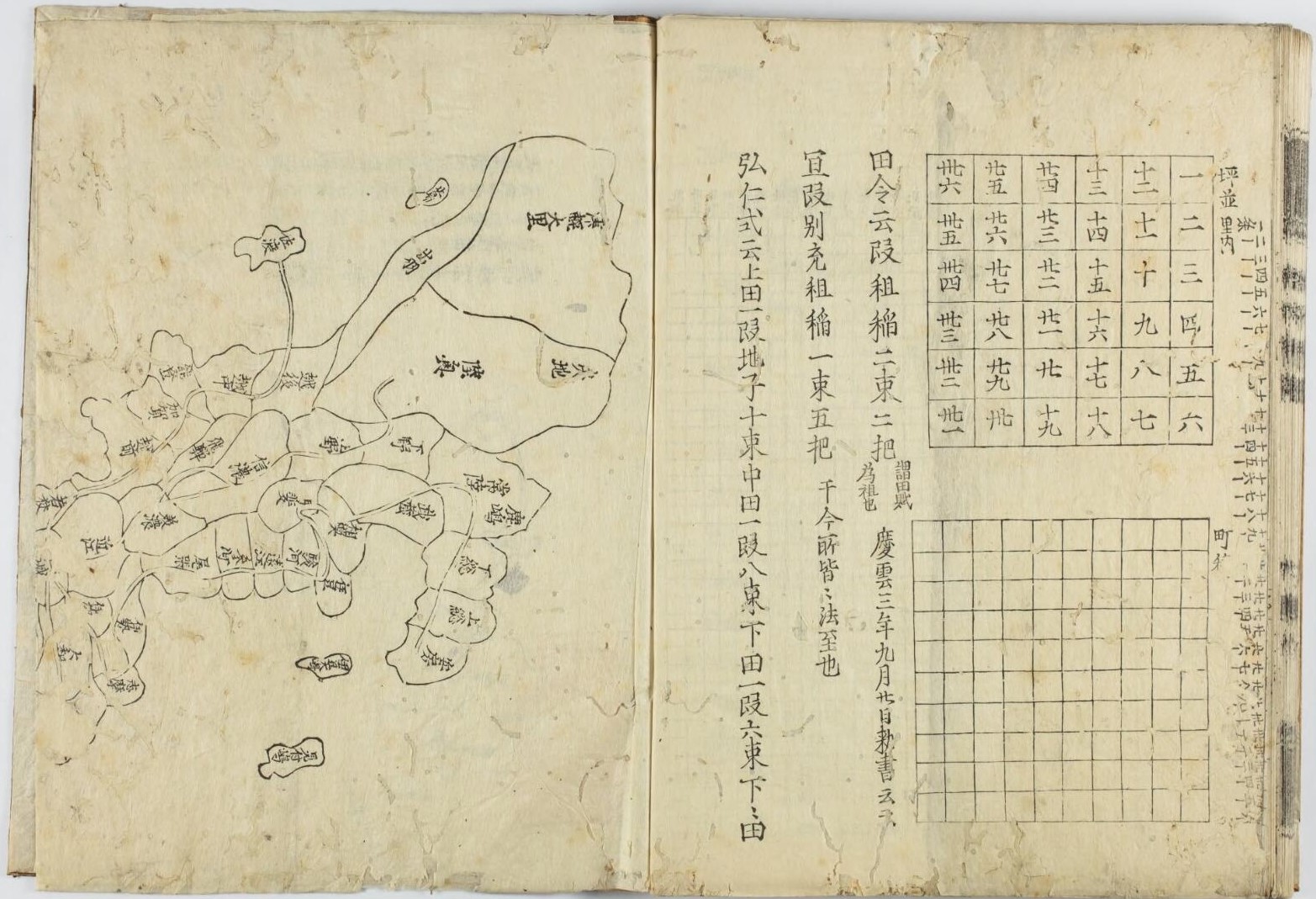

拾芥抄【甲和/300】 3巻6冊

内容は歳時、文学、風俗、諸芸、吉凶など百般にわたる事物を99部門に分けて解説したもの。漢文で書かれているが、ときどき片仮名が混じっている。中末の巻に、整版による宮城図、京図、日本国図が掲載されている。表紙は毘沙門格子牡丹模様。

宗門正燈録【甲和/14】13巻15冊 釈東寔撰 寛永3(1626)年

『古活字版之研究』によると、『宗門正燈録』の古活字版の伝本には、刊語(出版の要項を附刻した「刊記」のうち長文なもの)のある12巻14冊本と、同種印本であるが刊語がなく正法六祖伝と正法山妙心禅寺記を加えた13巻15冊本とが知られる。本資料は後者の13巻15冊本で、しかも刊語を備えている。

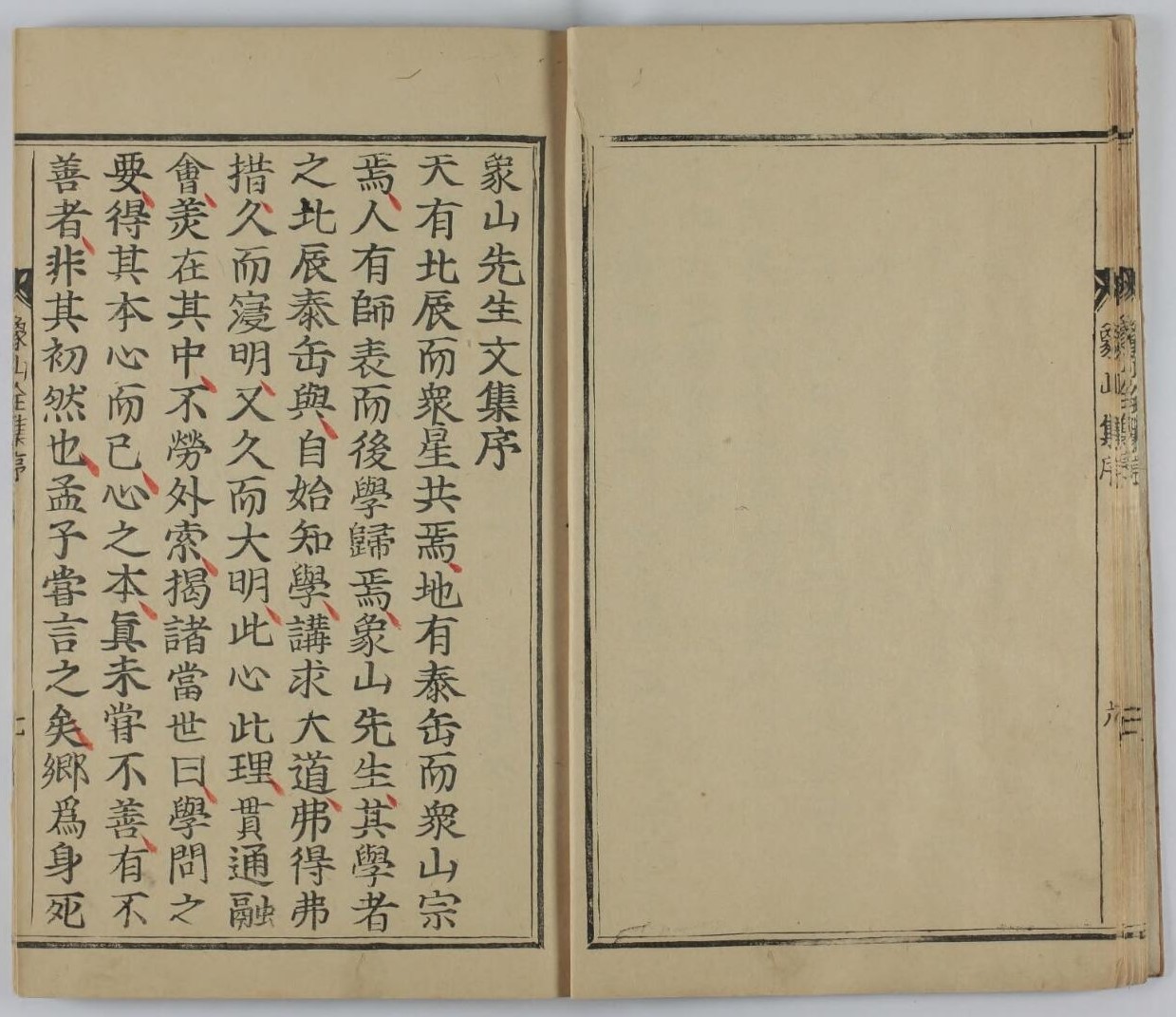

象山先生全集【甲和/820】 36巻20冊 陸九淵著

陸九淵の詩文集。全巻に大塩平八郎の朱筆書入れがある。天地は一部裁断している。「諏善堂図書」の蔵書印がある(久貝正典旧蔵書)。

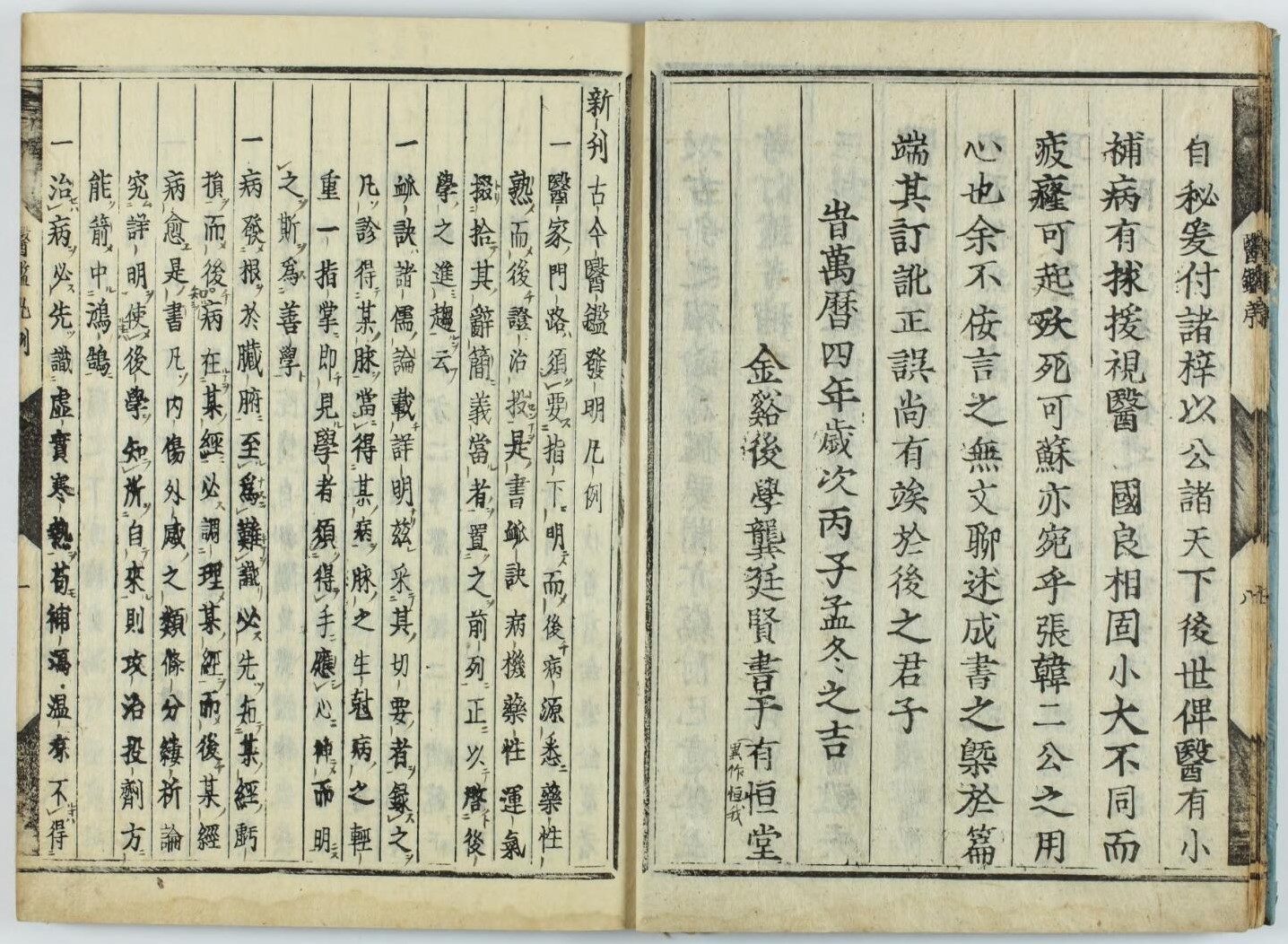

新刊古今医鑑【甲和/195】 8巻8冊 (明)龔信編 (明)龔延賢続編

はじめに総論(脈訣、病機、薬性、運気)があり、次に疾病を136門に分けて説く。本書の3つの序には大型活字、凡例と本文には小型活字が用いられている。本資料の版以外に異なる版はない。

新編医学正伝【甲和/12】 8巻8冊 (明)虞天民編 (明)虞惟明校 小瀬甫庵 慶長2(1597)年

はじめに医学或問51条を掲げ、次に疾病を71門に分け、各門ごとに論、脈法、治療法を説く。上の欄外に引用した書名を附刻している。明の嘉靖刊本を小瀬甫庵が木活字を用いて翻印した、いわゆる「甫庵版」とよばれるものの1つ。

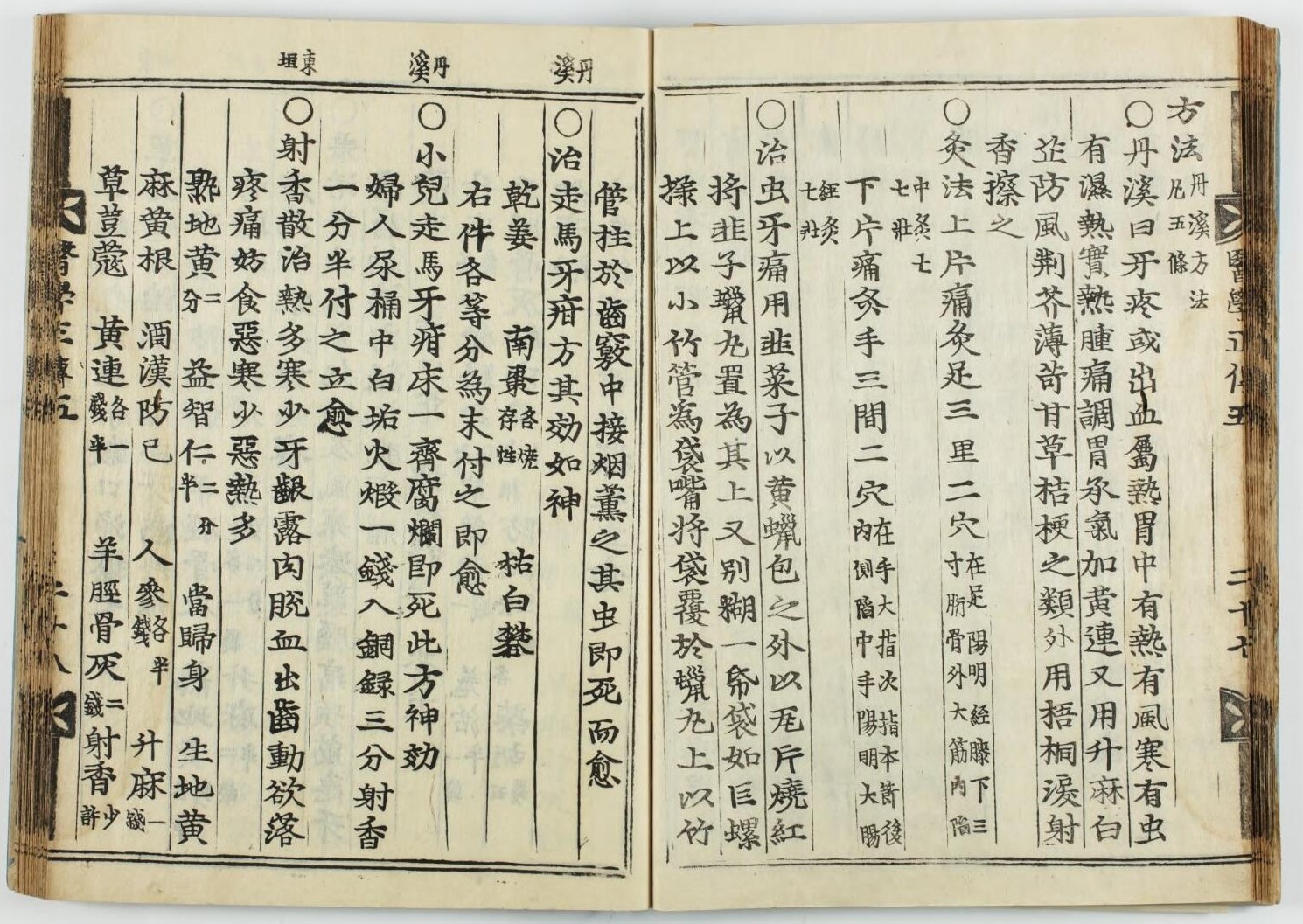

新編排韻増広事類氏族大全 【甲和/11】 10巻9冊 元和5(1619)年

中国古今の氏族を韻別に並べたもの。巻1から巻9までは単姓、巻10は複姓(姓が2字からなるもの)を収める。編者は未詳であるが、元人の選とされる。木活字版。はやく五山の僧の間で利用され明徳4年(1393)刊行の五山版がある。古活字版には本資料以外に異なる版はない。

祖庭事苑【甲和/113】 8巻4冊 (宋)釈睦庵善卿編 中村長兵衛

『祖庭事苑』は、雲門録、雲門室中録、雪竇洞庭録といった禅宗に関する書から、故事、成語等を選び、出典を挙げて注解したもの。

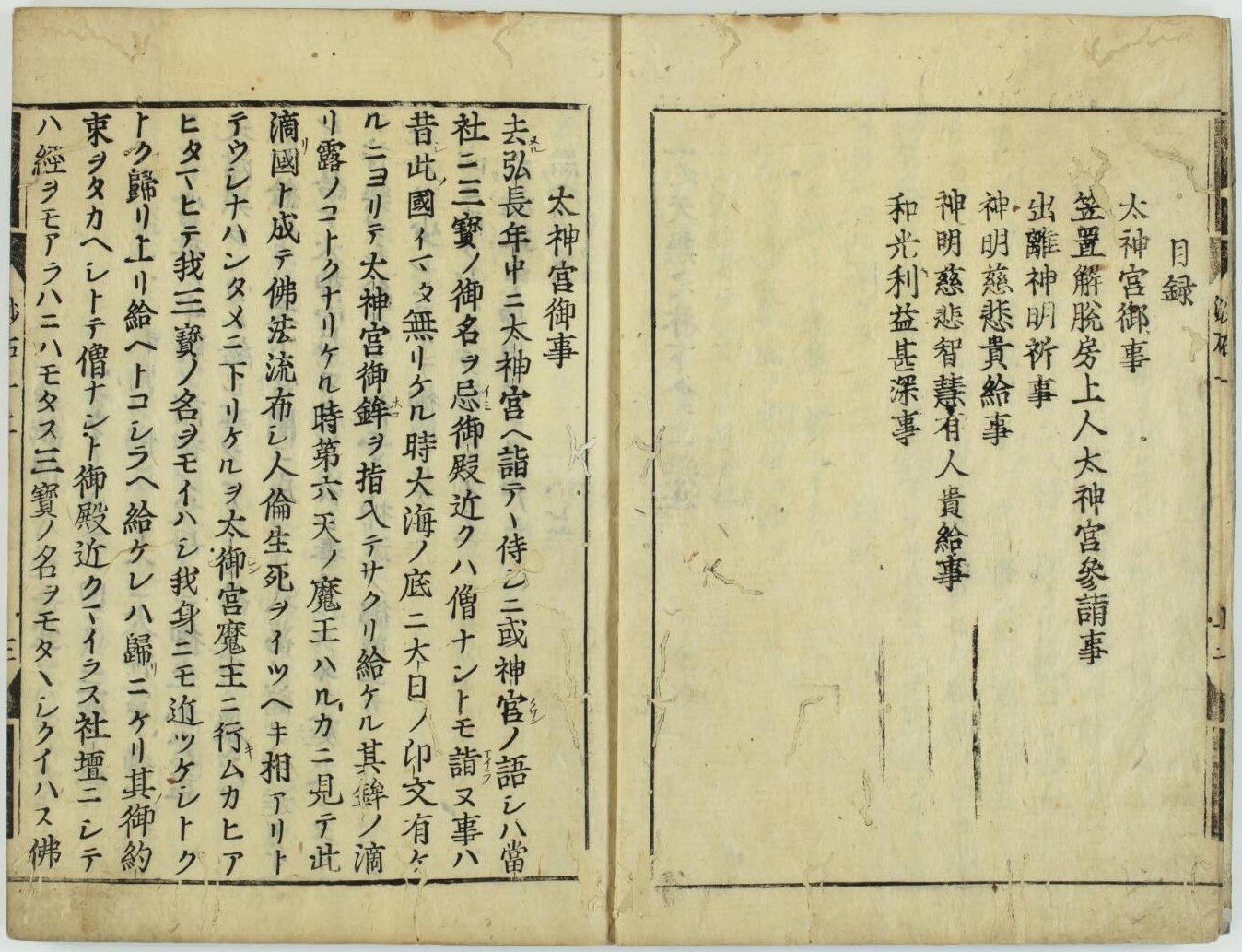

太平記【甲和/5】 40巻目録1巻21冊 慶長15(1610)年

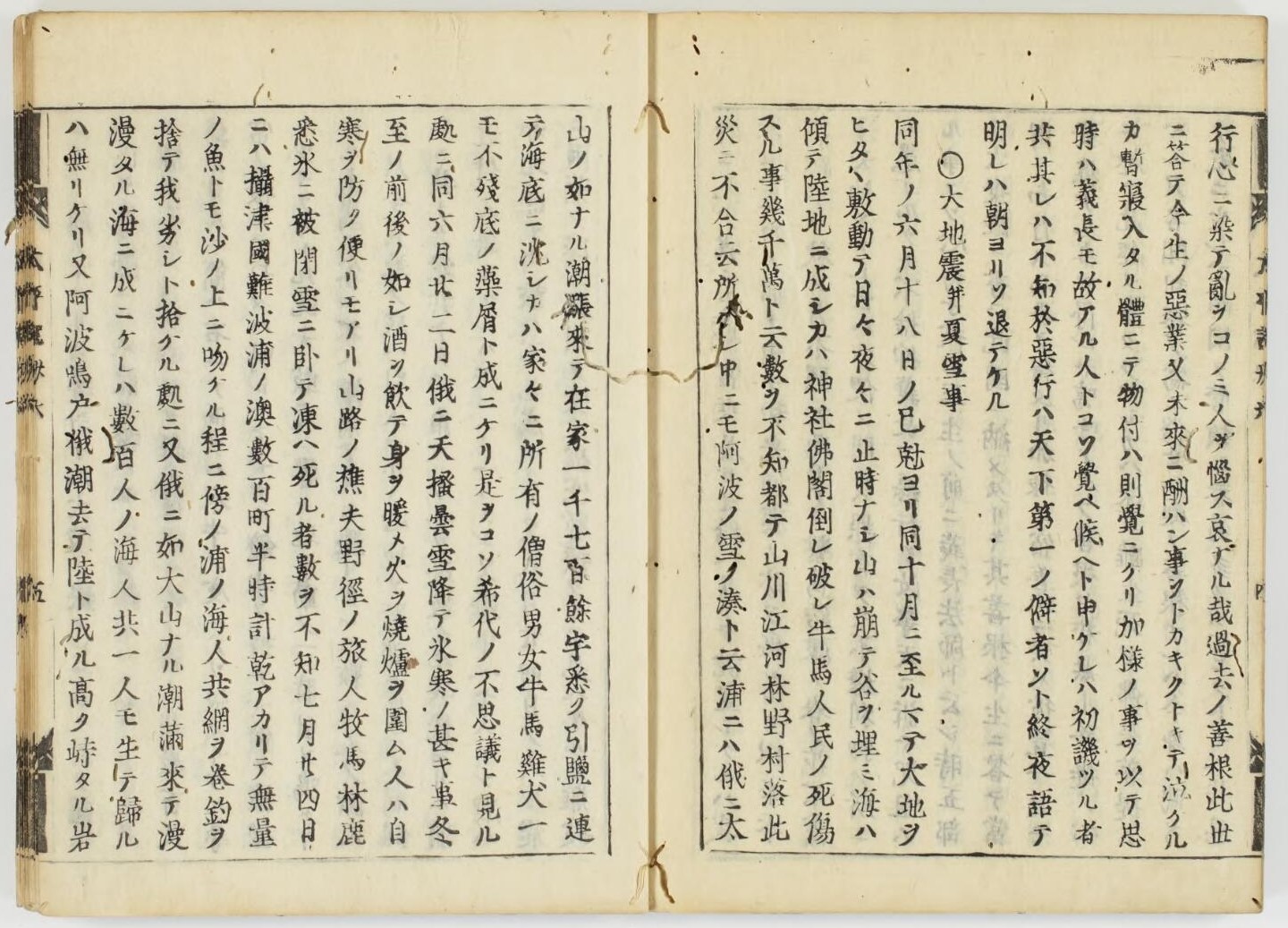

『太平記』は南北朝時代、後醍醐天皇即位の文保2年(1318)から約50年間の動乱を描いた歴史文学。日本語の書籍のなかで、古活字版として最も早く刊行された。慶長7年(推定)の無刊記本を初出として、慶長8年刊記本、慶長10年刊記本等があり、本資料は慶長15年刊記本。掲載箇所は正平16年(1361)に発生した南海トラフ地震、正平地震について記されている。「たかまさ」の蔵書印がある(大国隆正旧蔵書)。

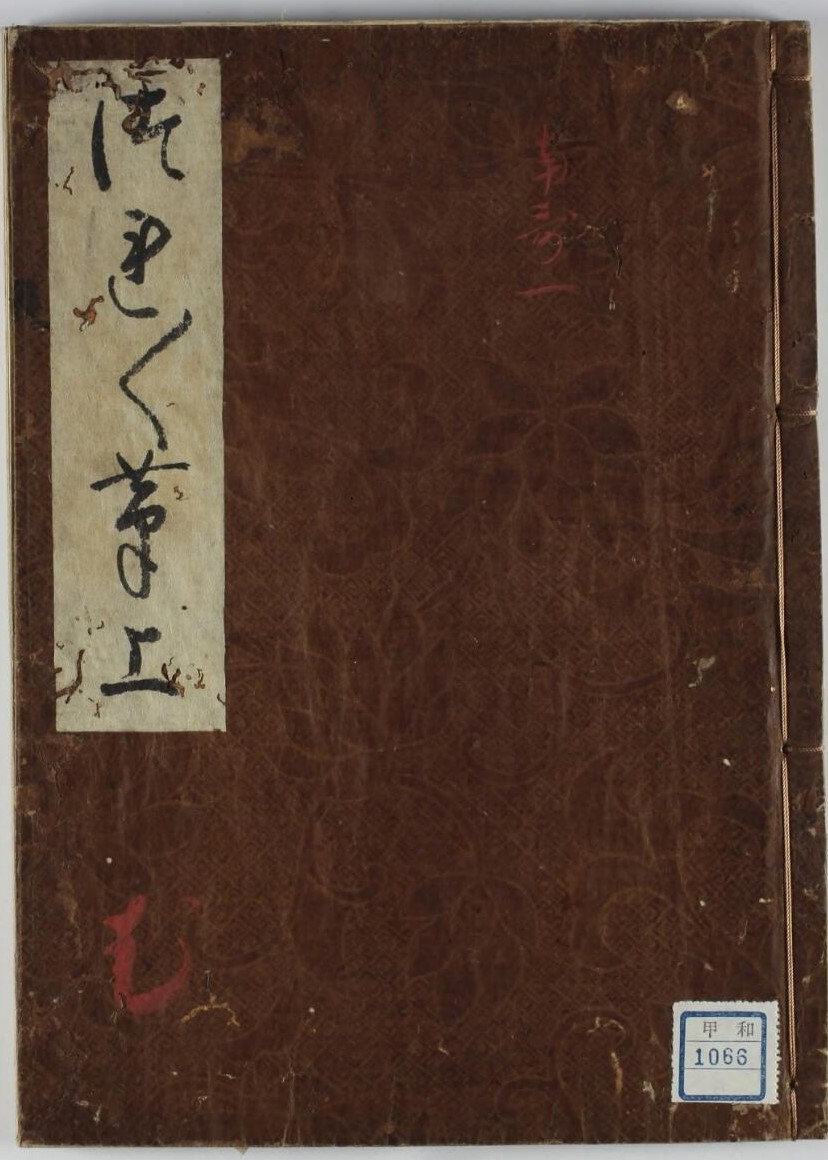

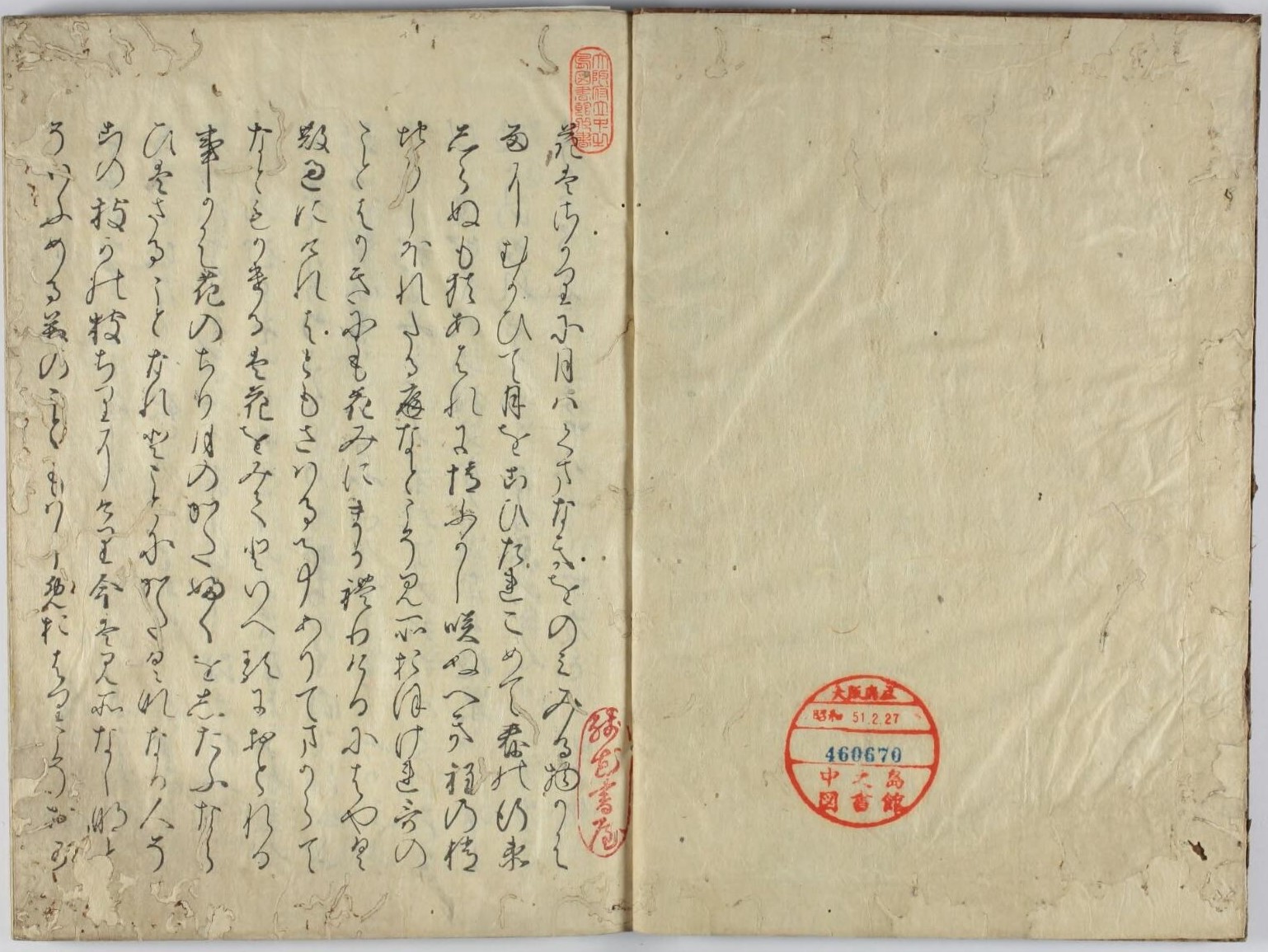

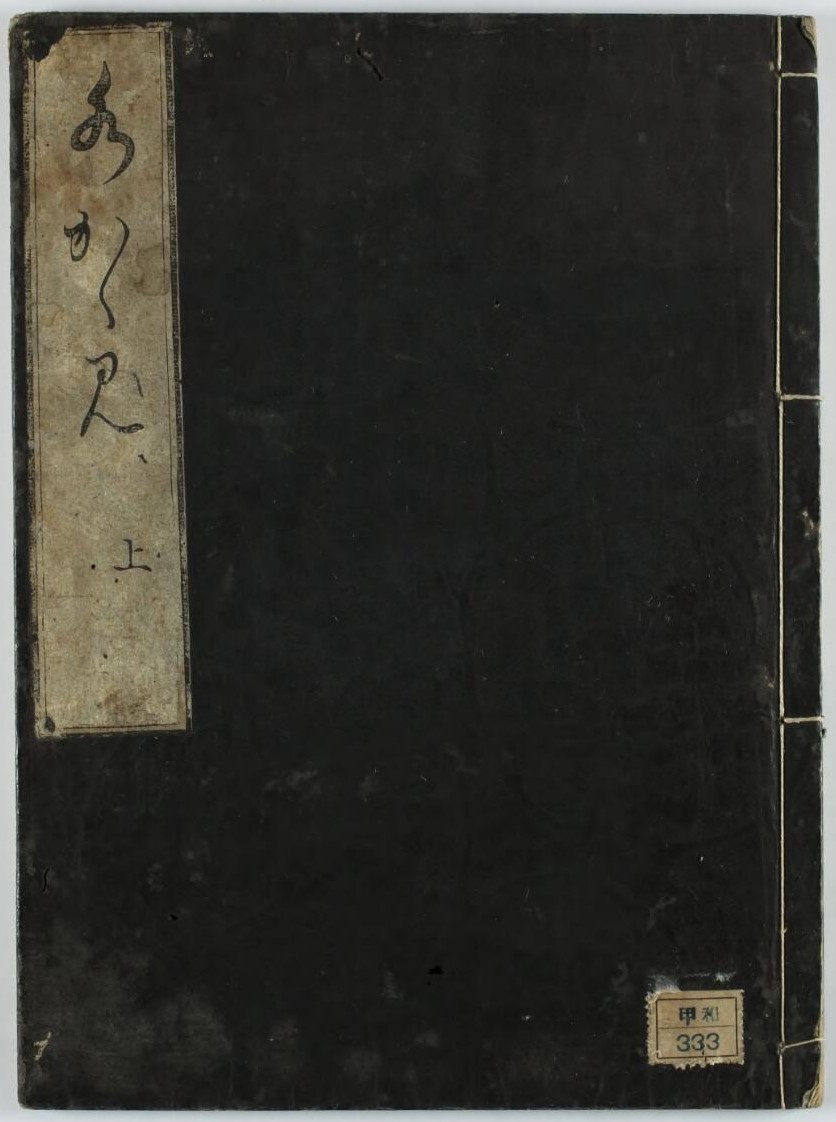

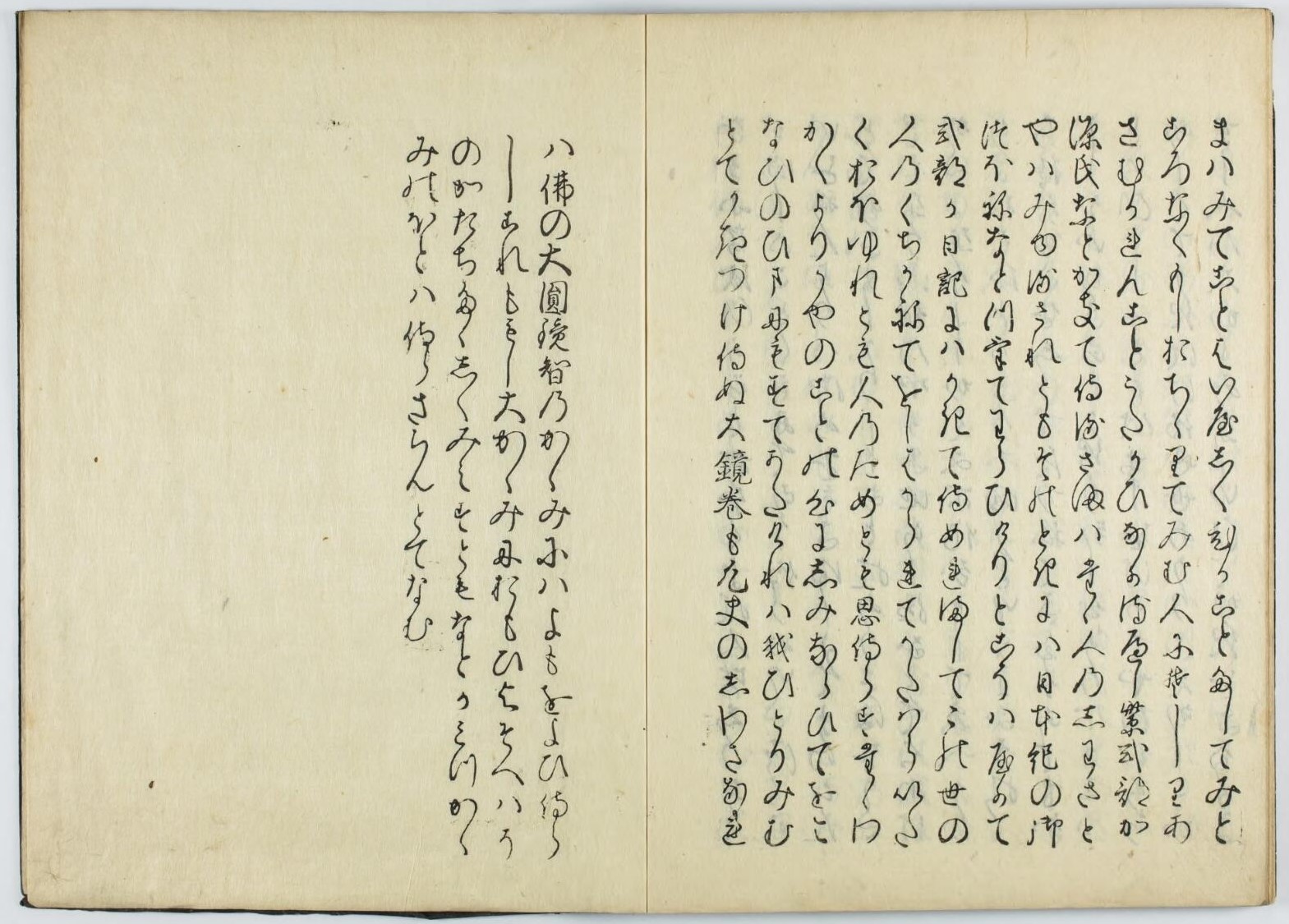

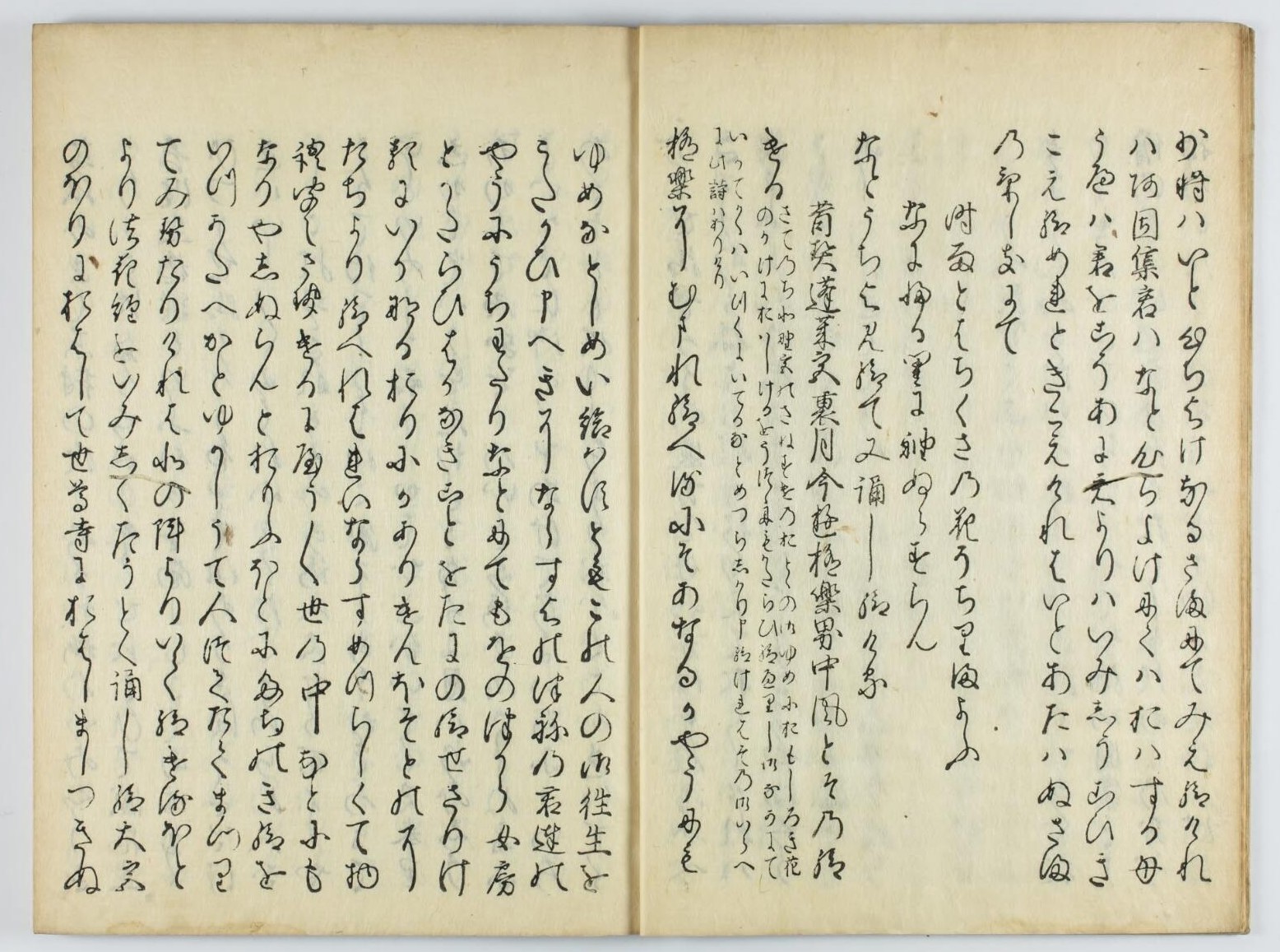

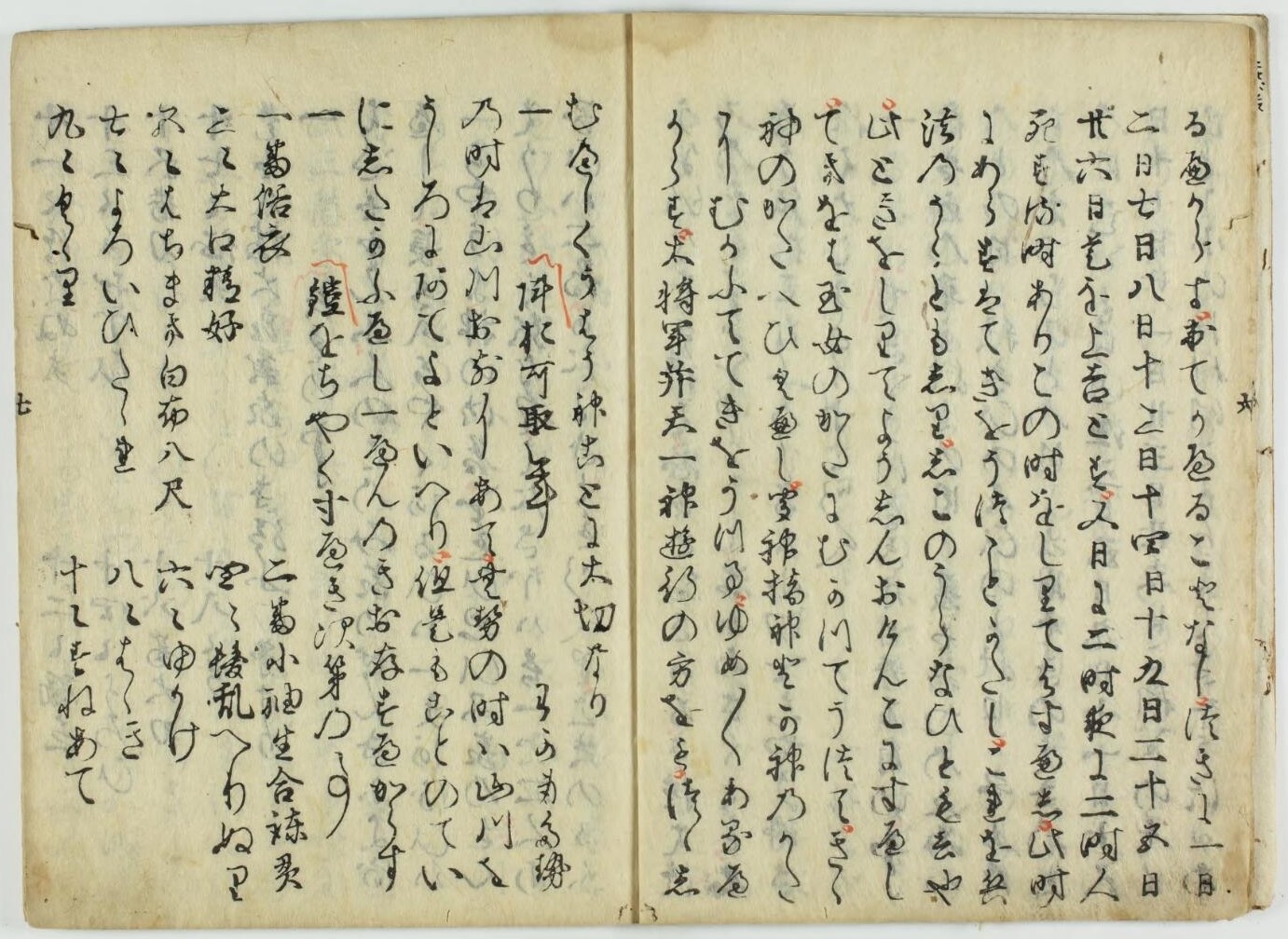

つれつれ草【甲和/1066】 2冊 吉田兼好

『徒然草』は鎌倉時代末期の随筆。題名は序段冒頭の語による。無常観に基づく人生観や世相観、美意識を特長とする。展示本は慶長・元和中に刊行された11行本の古活字版で、連続活字の字面(文字の字くばりや形状などから受ける視覚的な感じ)は細めで美しい。近世、『徒然草』は何度も版を改めて刊行されているが、『古活字版之研究』によれば、他に同版がないとされる。

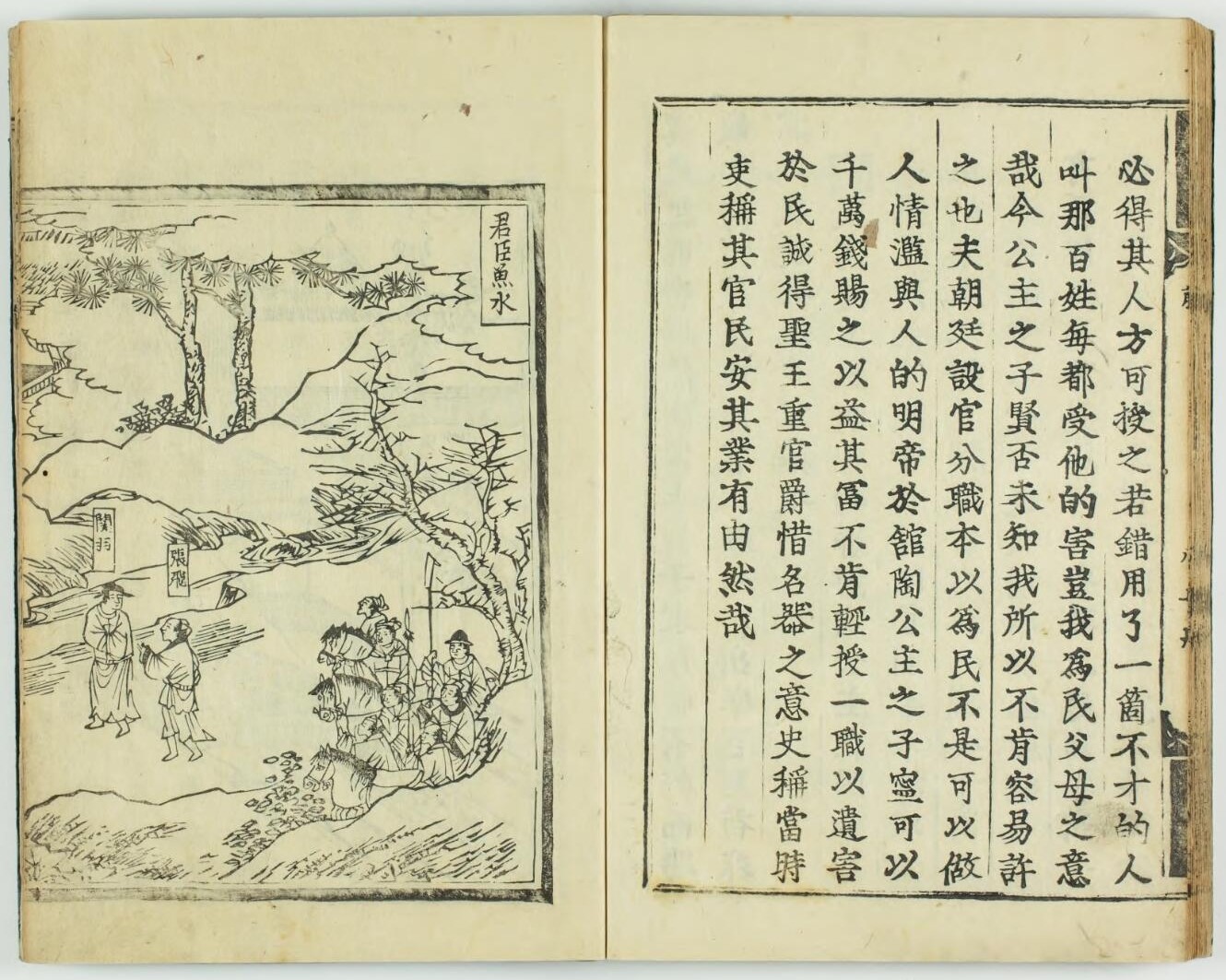

帝鑑図説【甲和/18】 6冊 (明)張居正等編

明の時代の書。古代の諸帝の政治のうち、手本とすべき善行81項目、慎むべき悪行36項目について解説している。絵入りの古活字版として珍重される。

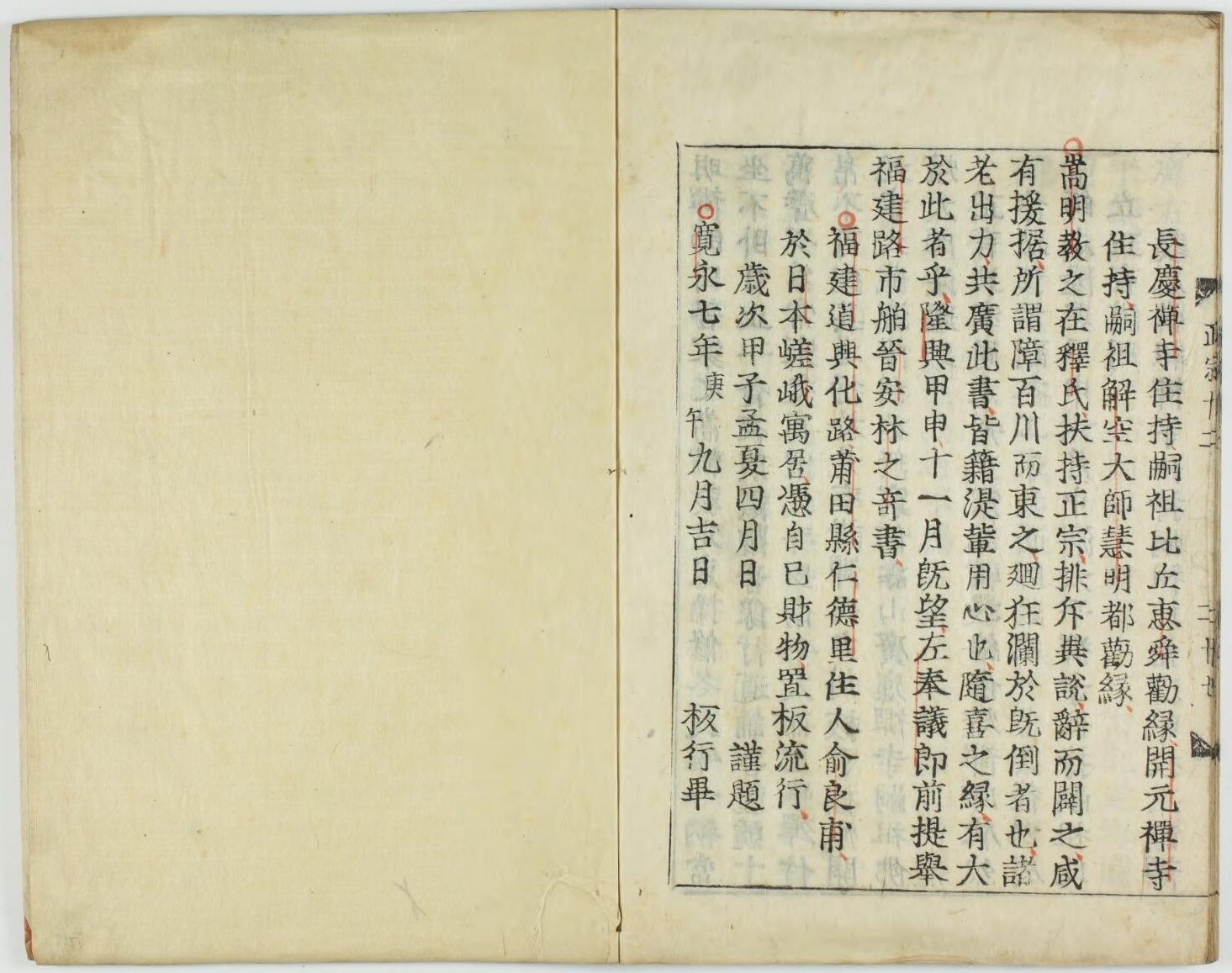

伝法正宗記【甲和/214】 12巻6冊 (宋)契嵩編 寛永7(1630)年

『伝法正宗記』は、禅門における伝法の正宗を明らかにし、伝記の誤謬を考定したもの。

新田左中将よしさた軍記【甲和/204】 1冊

主として八幡太郎義家に範をとり、兵法や武人としての心得を説いた書。慶長中刊の木活字本で、本資料と同版式(版本の様式)の伝本は他に知られていない。

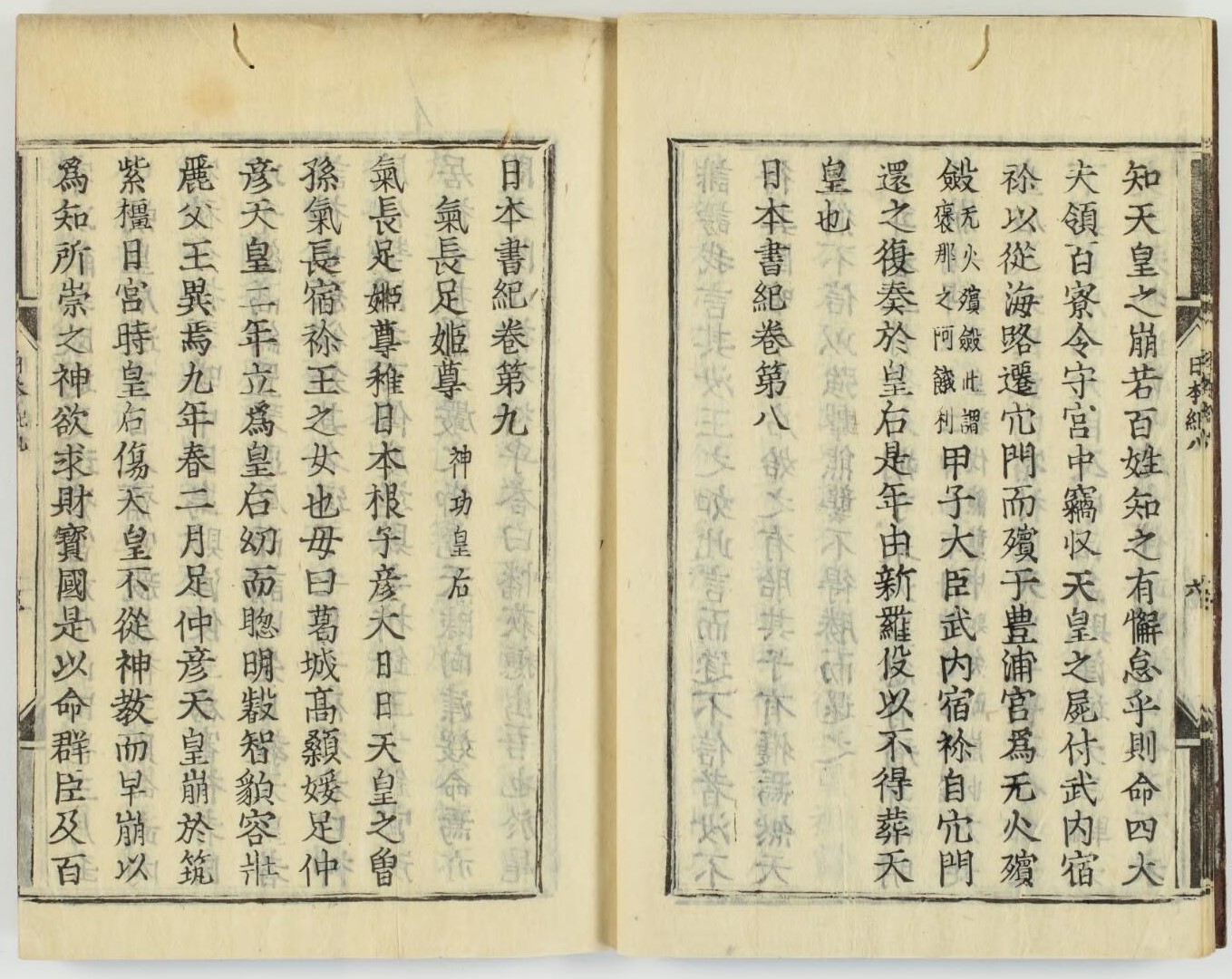

日本書紀 神代巻【甲和/1】 2巻2冊 舎人親王等編 慶長4(1599)年

天皇が命じて出版させた本を勅版といい、後陽成天皇在位の慶長年間に勅旨により刊行された本を「慶長勅版」とよぶ。本書はその一つで、文禄・慶長の役(1592〜98)で朝鮮から伝わった活字印刷の技術により大型の木製活字が用いられている。奈良時代に編纂された『日本書紀』の、最初の印刷本。「神代巻」は、日本の神話や伝説を記した部分で、『日本書紀』全30巻のうちの最初の2巻。

当館初代館長今井貫一とも交遊のあった京都大学附属図書館の初代館長島文次郎氏による寄贈。

日本書紀【甲和/4】 30巻15冊 舎人親王等編 慶長15(1610)年

慶長15年刊の木活字本。日本書紀通巻の最初の刊本で、刊語によれば卜部家伝承の1本に三条西実隆が校訂を加えた本文を底本としたもの。本資料は神代巻(第1、2巻)を別版で補配している。住友家寄贈。

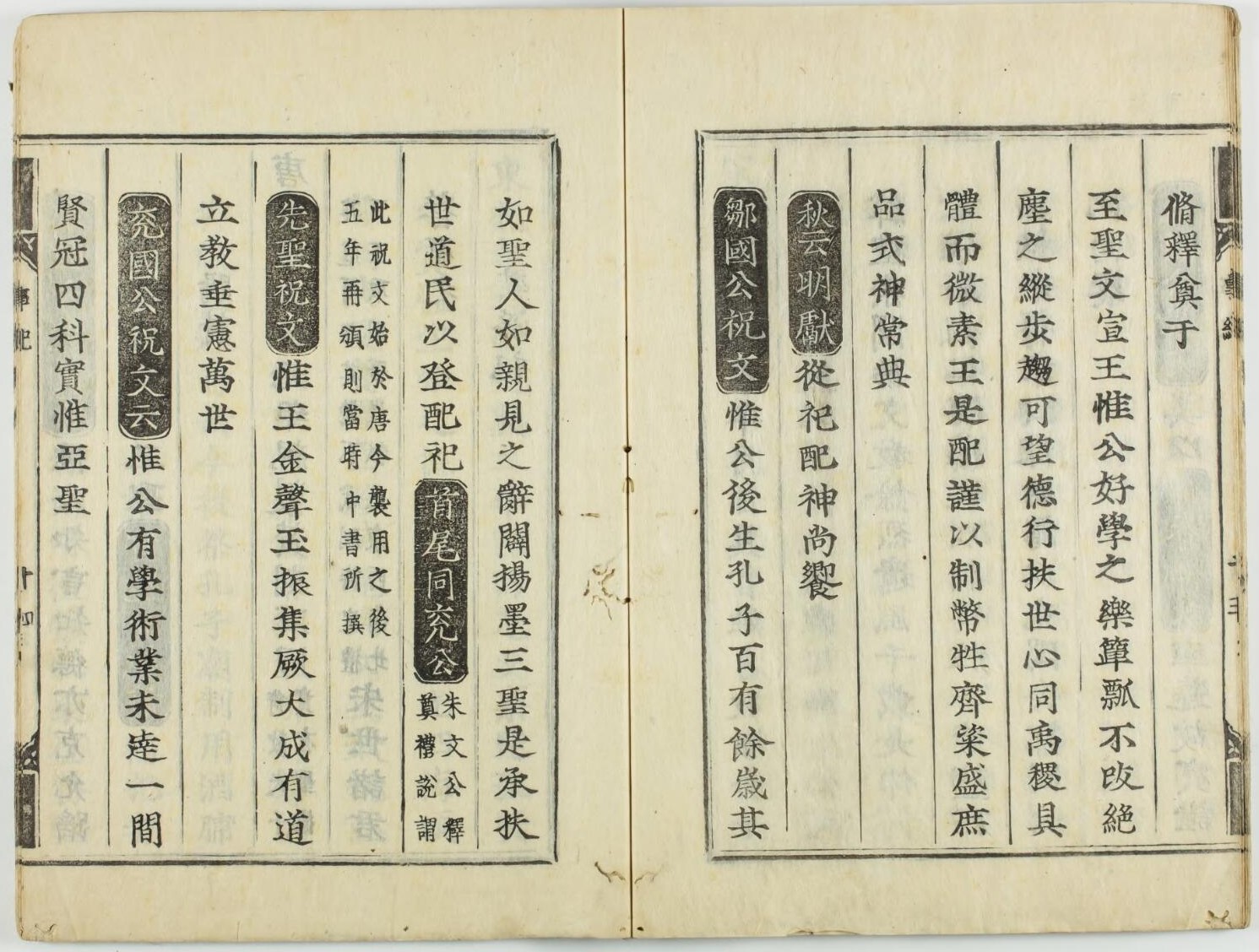

標題句解孔子家語【甲和/9】 6巻4冊 (元)王広謀句解 慶長4(1599)年

『孔子家語』は魏の王粛の偽作で、内容は孔子の言行、門人の議論、伝聞の説を集めて記録したもの。木活字版、伏見版。伏見版は、徳川家康が足利学校の庠主(校長)三要に命じ木活字を用いて京都伏見で刊行したもの。伏見版10部28冊のうち『孔子家語』は最初に出版された。

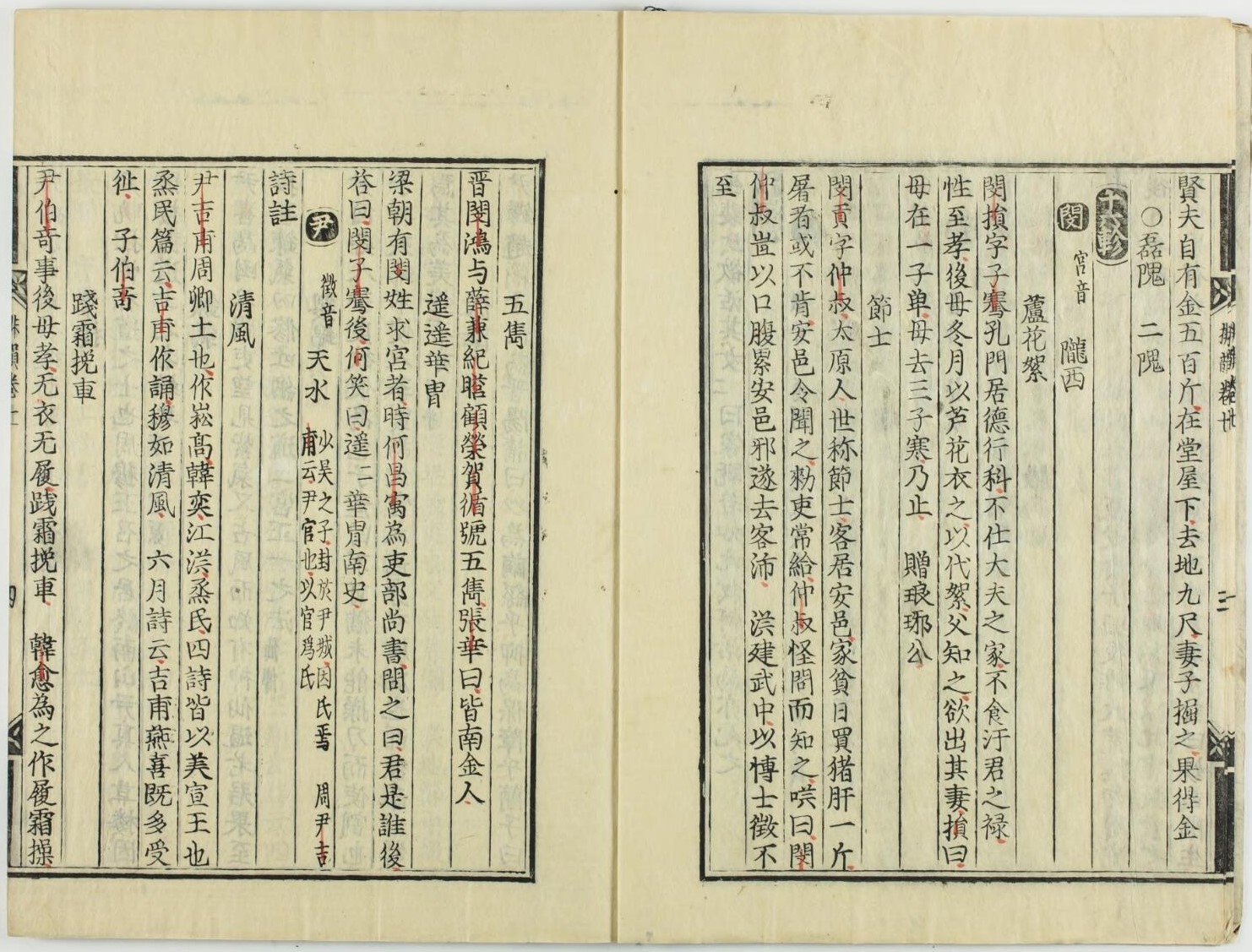

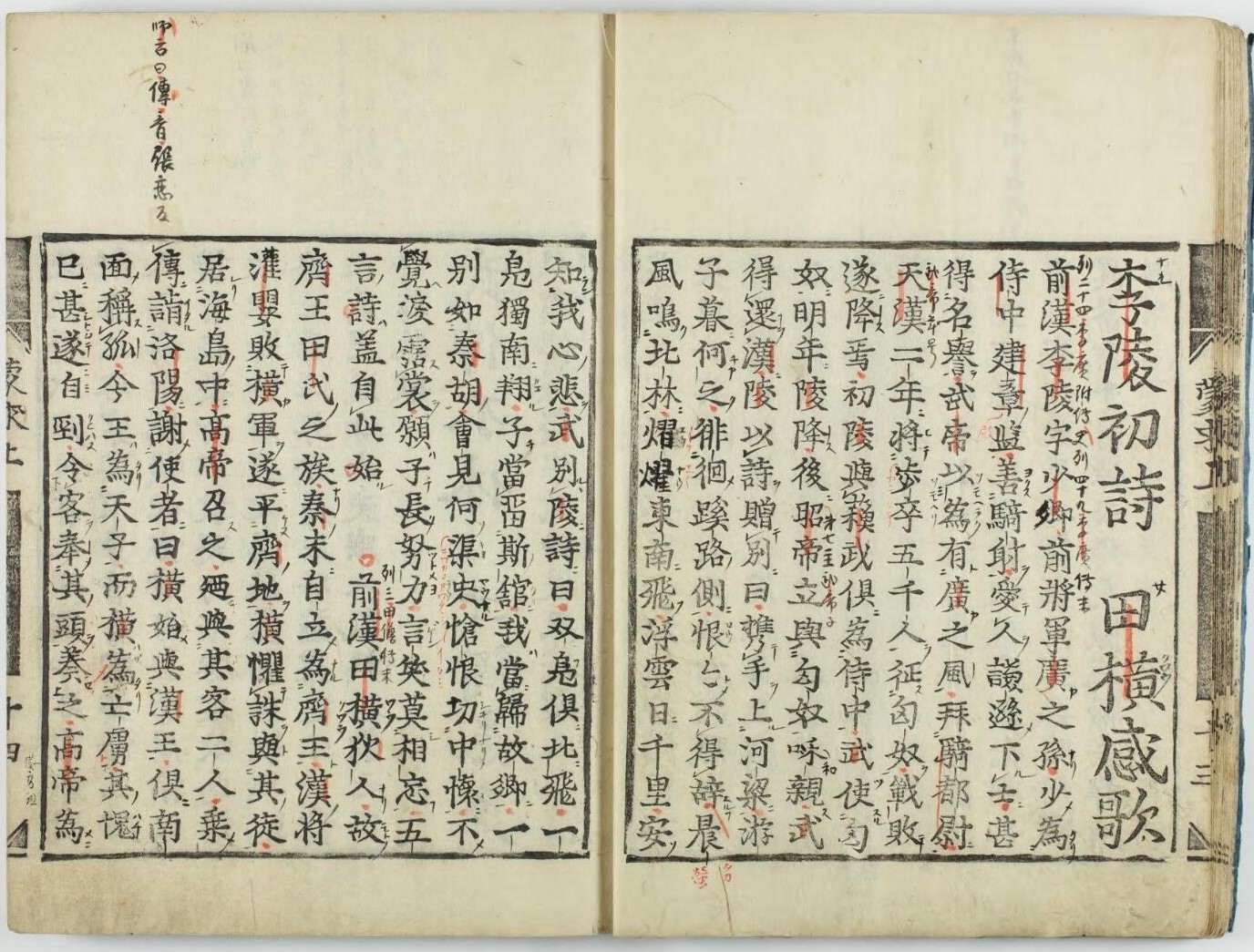

標題徐状元補注蒙求【甲和/13】 3巻3冊 (唐)李瀚撰 (宋)徐子光注 小瀬甫庵 文禄5(1596)年

経書と歴史書の中から古人の行跡を選び、四字句の韻語としたもの。本資料は小瀬甫庵刊行の古活字本で、「甫庵版」とよばれるものの1つ。活版印刷を用いたごく初期の印刷物である。

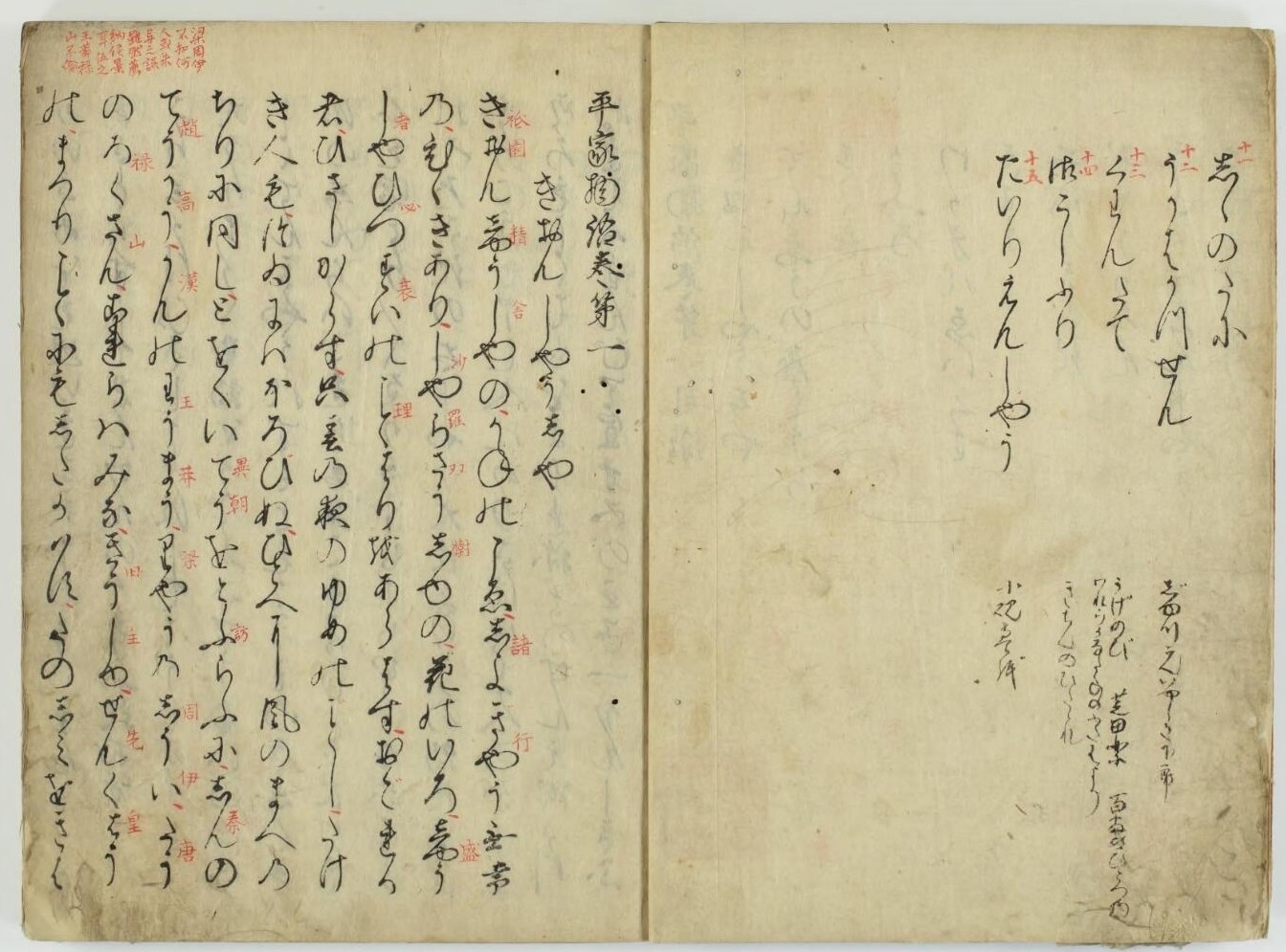

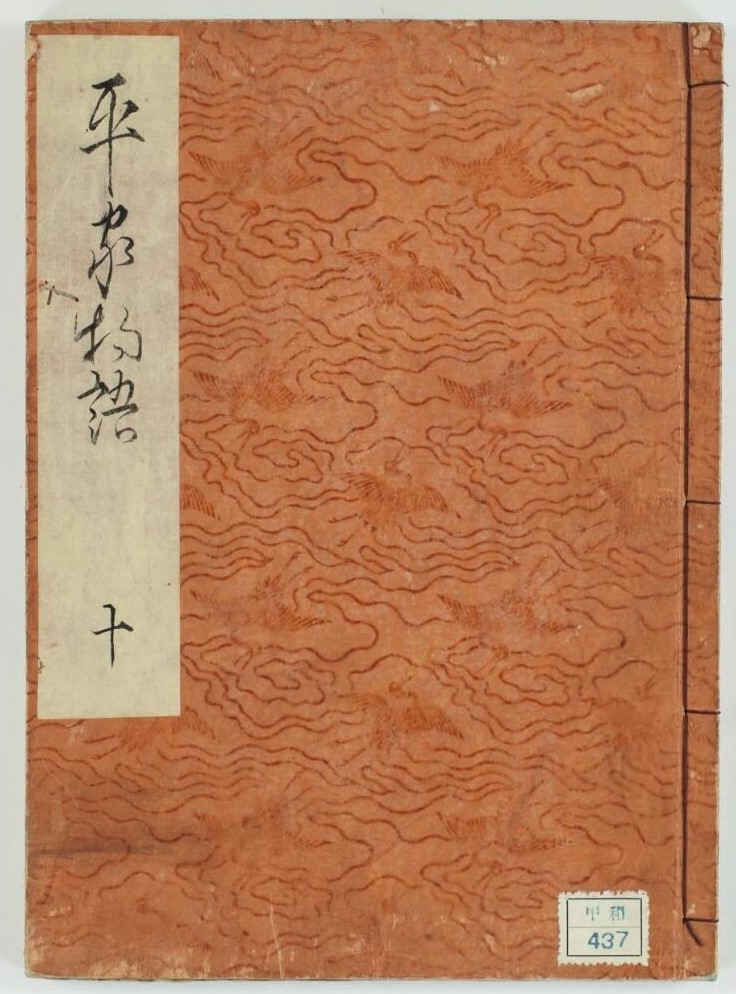

平家物語【甲和/437】 12巻12冊 川原町仁衛門

『平家物語』は古活字印本として最も多くの刊行があったものの1つ。本資料は、元和中に刊行された木活字本。朱書きで漢字をあて、句点をつけている。表紙は波間飛鶴模様。岡本撫山氏寄贈。

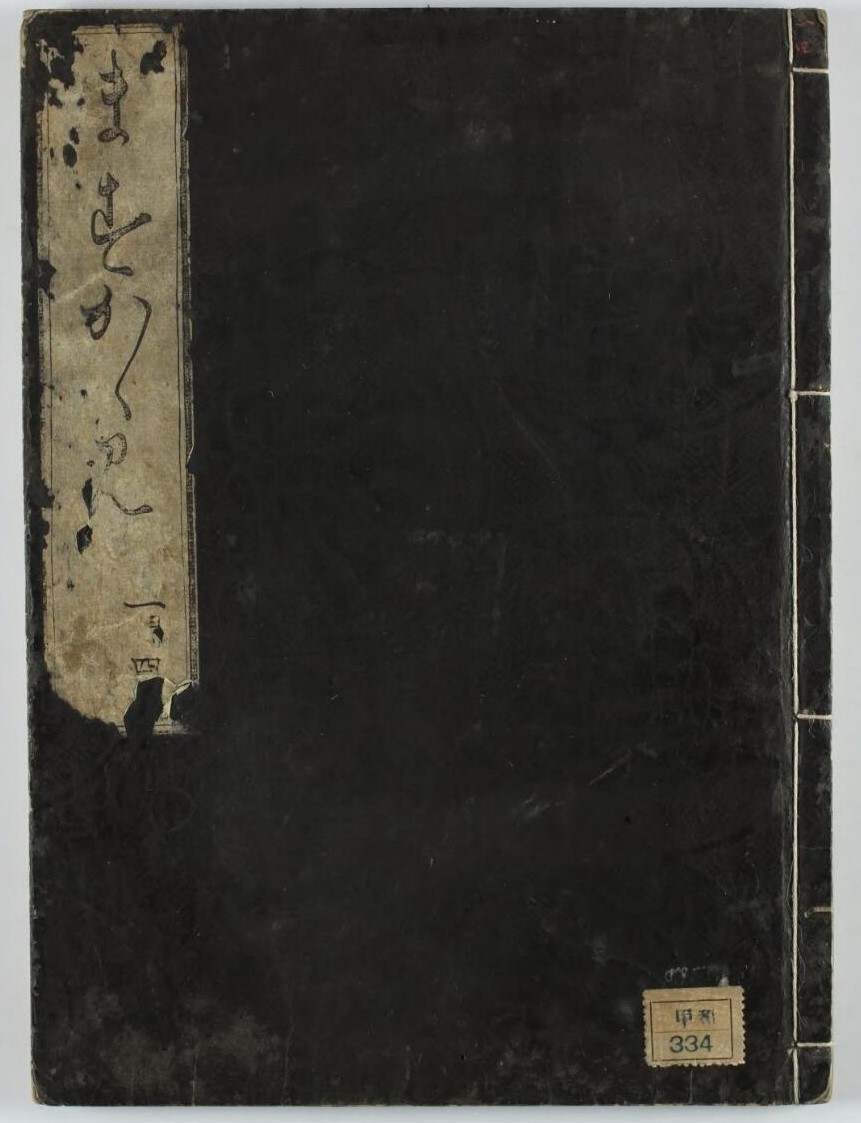

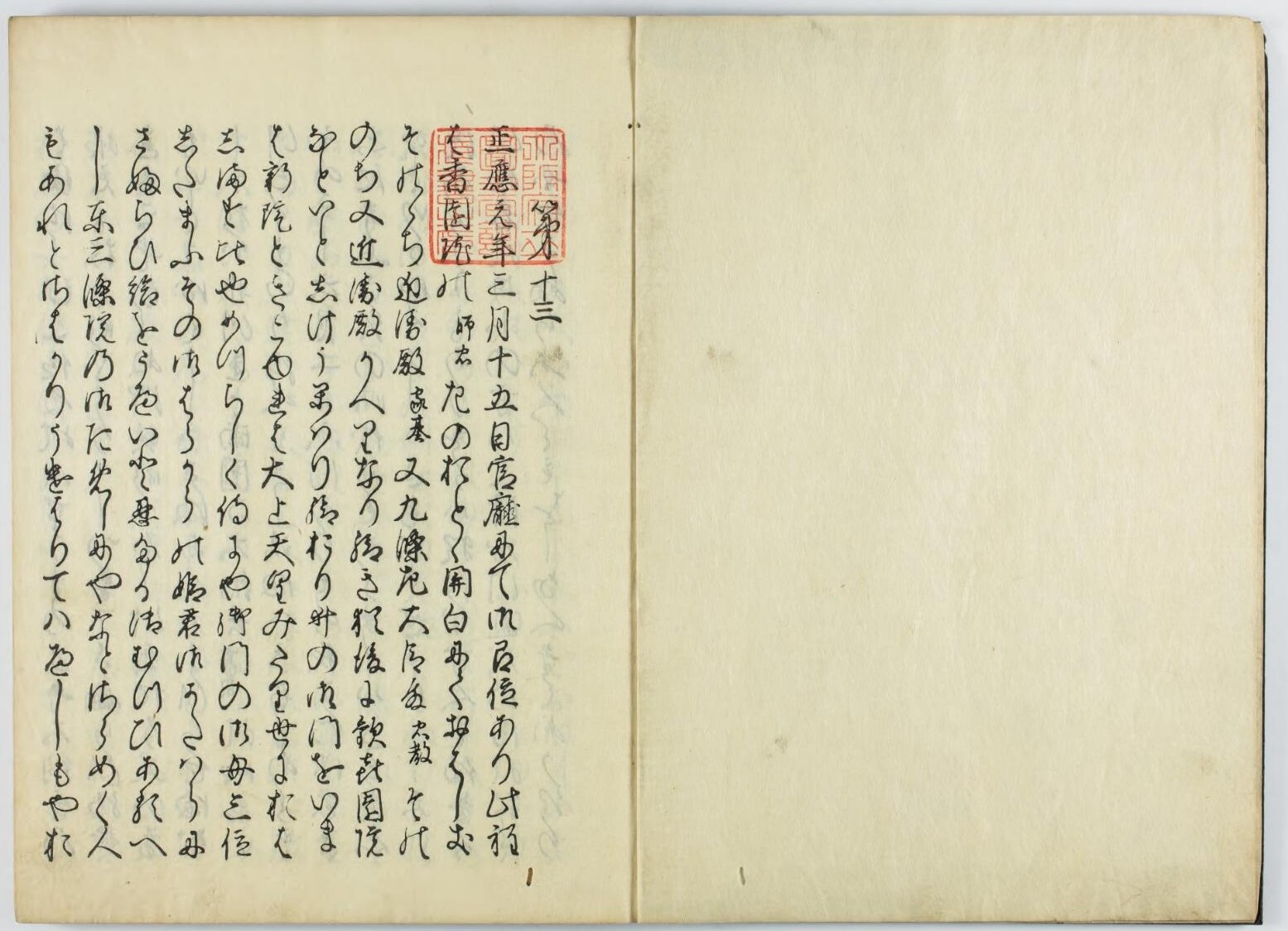

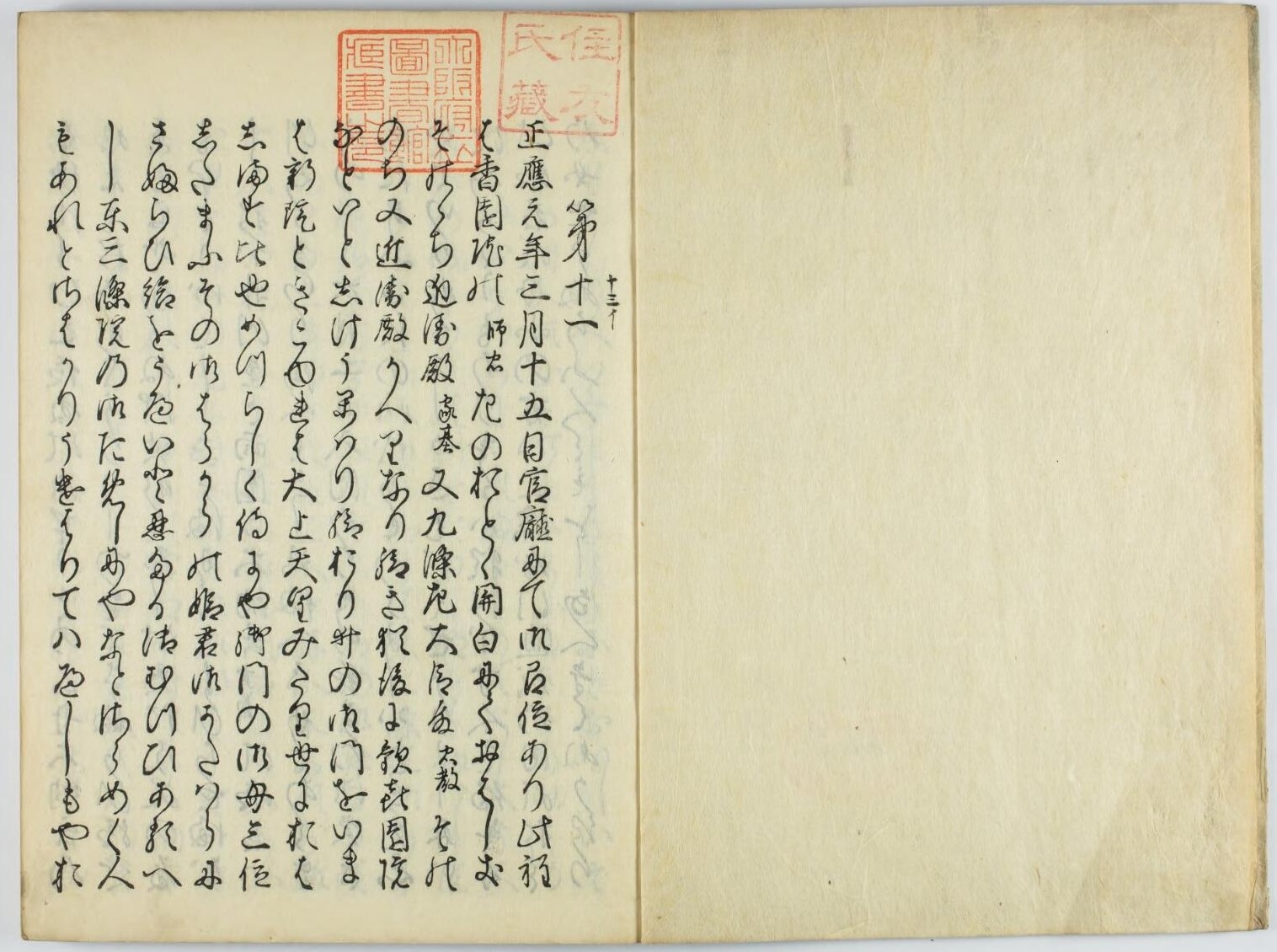

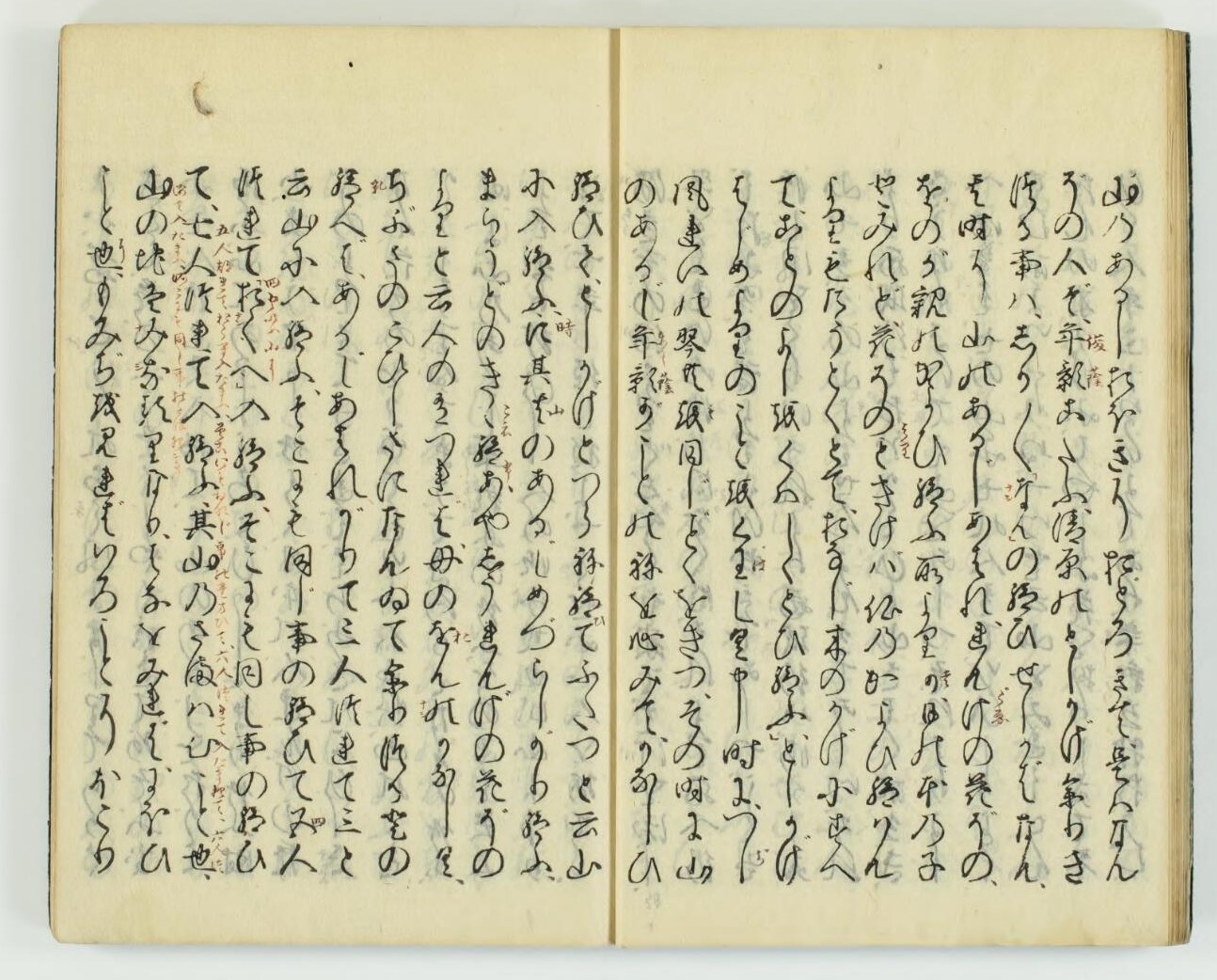

増鏡【甲和/334】 19巻6冊

『増鏡』は後鳥羽天皇の寿永2年(1183)から後醍醐天皇の元弘3年(1333)まで、貴族社会を中心に書かれた編年体の歴史物語。いわゆる「三鏡」の中で最後に出たもの。『大鏡』『水鏡』にみられる巻頭の目次はないが、本文中に巻数の見出しがある。慶長・元和中刊の木活字本。鴻池家寄贈。

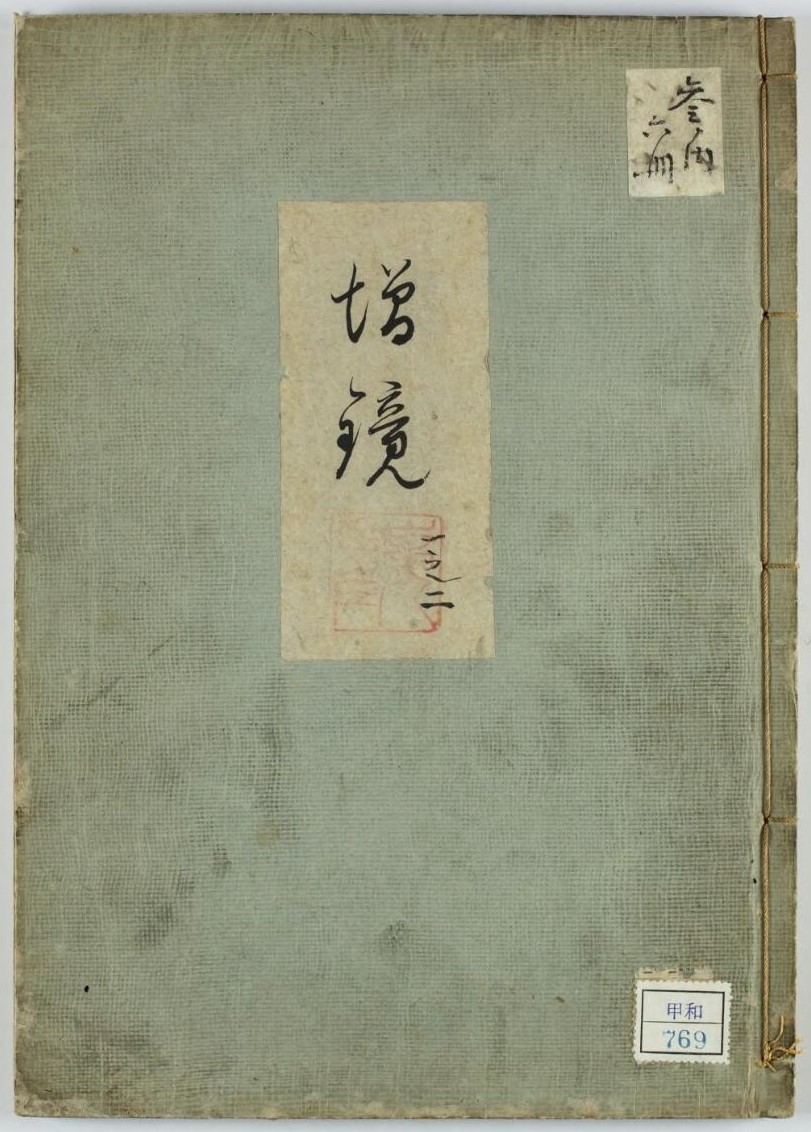

増鏡【甲和/769】 19巻6冊

慶長・元和中刊の木活字本で『増鏡』【甲和/334】 と同版。住友家寄贈。

万葉集【甲和/6】 20巻10冊

『万葉集』は全20巻で、何次かの編集段階を経て、奈良時代の末頃に成立したとされる和歌集。作者は天皇から庶民まで、約4500首を収めている。『万葉集』の古活字版には、無訓(慶長年間刊行)と付訓(元和・寛永中刊行)の2種があり、付訓には本文行間に片仮名の訓の活字が入っている。本書は無訓古活字本。『万葉集』最初の刊本である。鎌倉時代の学僧・仙覚が校訂した仙覚本の系統をひく林道春(羅山)校本を基にしたもの。掲載箇所には「馬並(な)めて今日わが見つる住吉(すみのえ)の岸の黄土(はにふ)を万代(よろずよ)に見む」(作者未詳)という歌が記されている。

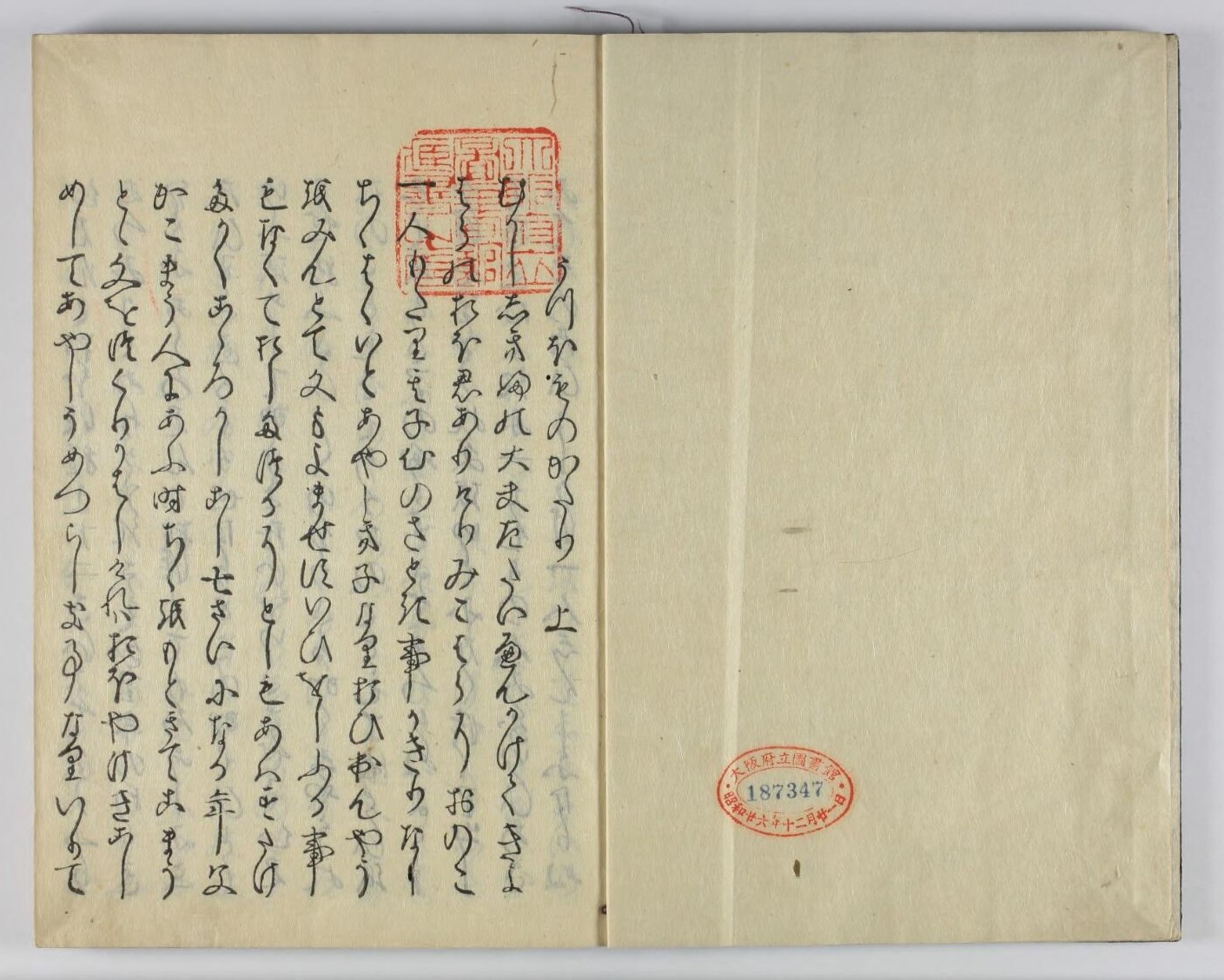

水鏡【甲和/333】 3巻3冊

『水鏡』は神武天皇から仁明天皇の嘉祥3年(850)までの歴史を編年体で綴った物語。本資料は慶長・元和中刊の木活字本。流布本の基となった。鴻池家寄贈。

水鏡【甲和/532】 3冊 中山忠親

慶長・元和中刊の木活字本で、水鏡【甲和/333】 と同版。住友家寄贈。

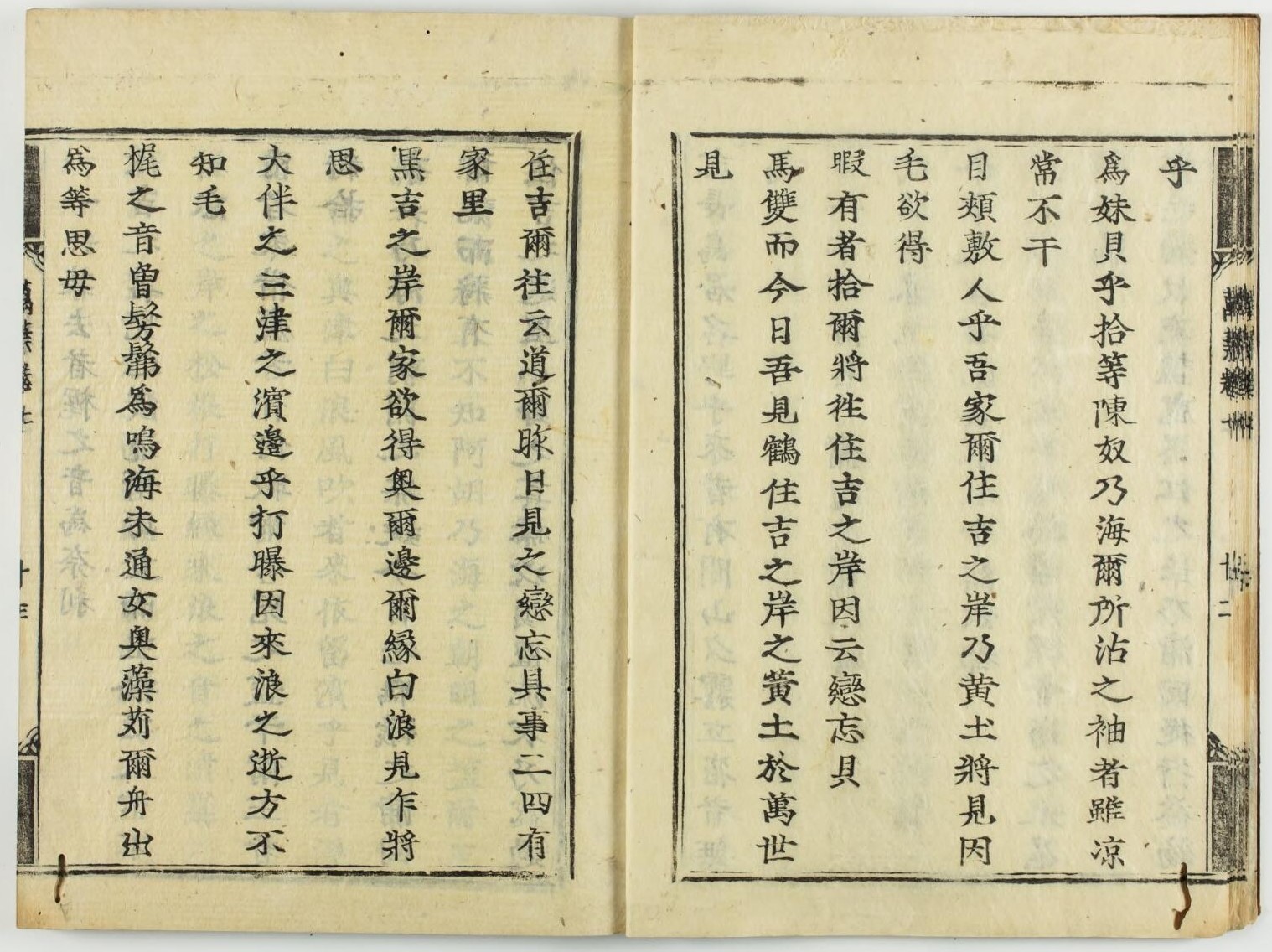

通盛【甲和/731】 1帖

観世流謡本。嵯峨本第三(または四)種本。本資料は厚手の料紙(文字を書写するための紙)に具引き(焼いた貝殻を砕いて粉状にしたもの(胡粉)引くこと。虫損を防ぐ)を施し、両面刷とし、綴葉装(てっちょうそう)にしている。

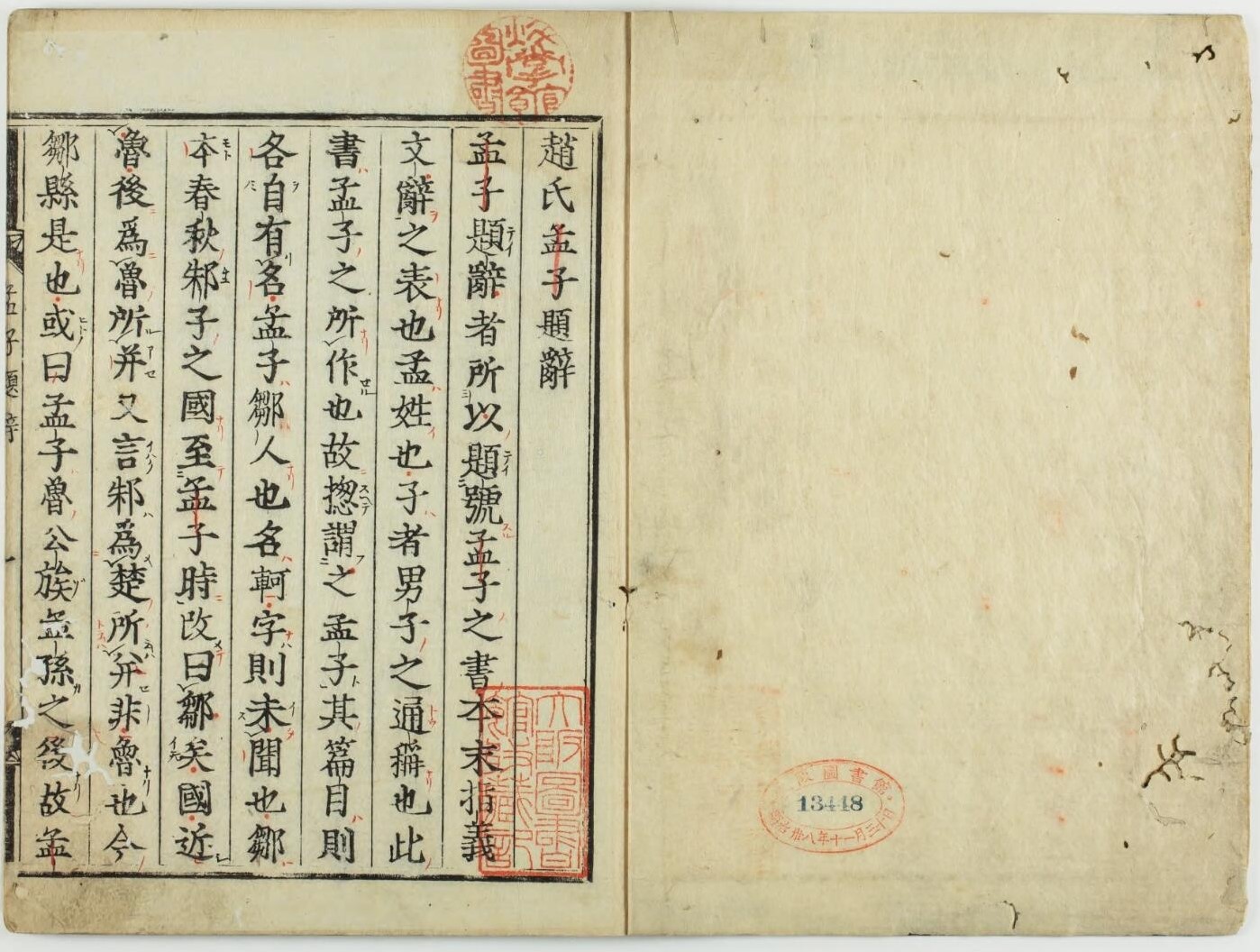

孟子【甲和/8】 14巻5冊 (後漢)趙岐注

趙岐注の孟子は、慶長年間に古活字版として5種(正運刊記本、7行無刊記本3種、8行無刊記本1種)刊行された。このうち本資料は8行無刊記本である。同版本の伝本は少ない。

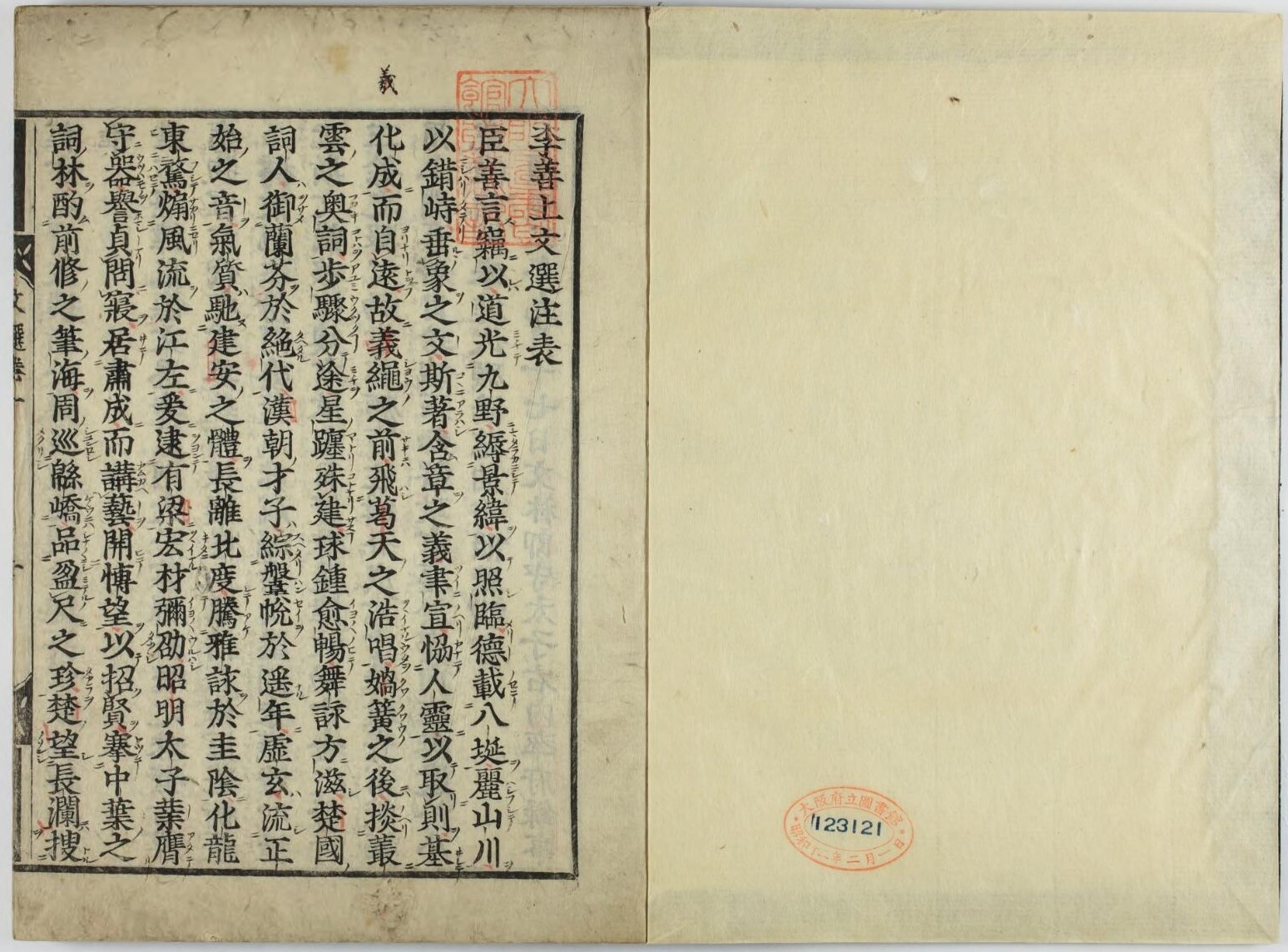

文選【甲和/540】 60巻首1巻31冊 (梁)蕭統編 (唐)李善 (唐)呂延済 (唐)劉良 (唐)張銑 (唐)李周翰 寛永2(1625)年

『文選』は、周から梁の時代までの文人の詩賦文章を集めたもの。第1冊に目録、第2冊に「李善上文選注表」(顕慶3年)、「五臣集注文選表」(開文元年)が載っている。

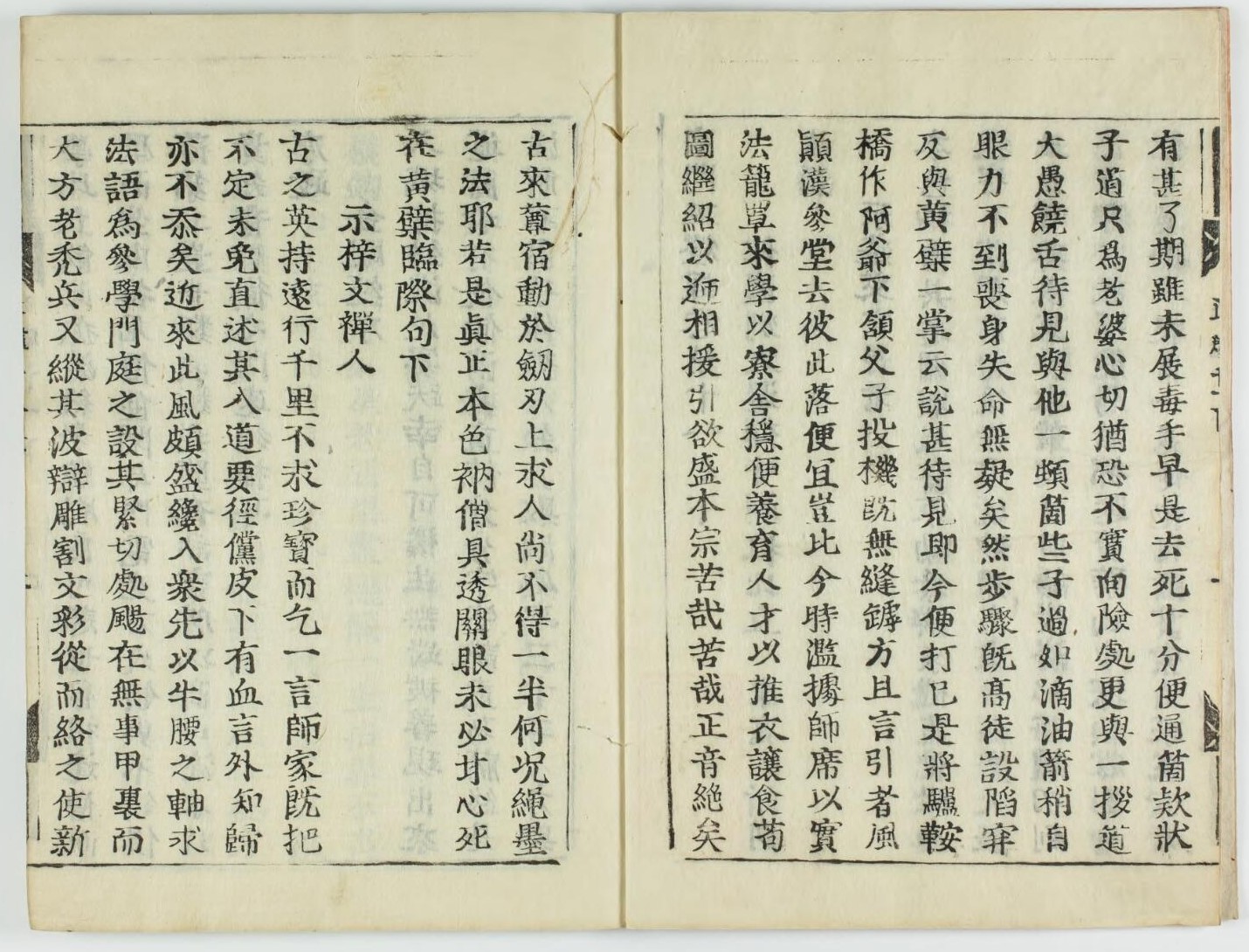

冷斎夜話【甲和/221】 10巻3冊 (宋)釈恵洪撰

文人の逸話を集めたもの。本書の古活字版に異版はない。本の形は半紙本(半紙2つ折りの大きさの本)に近く、小型の活字を用いている。

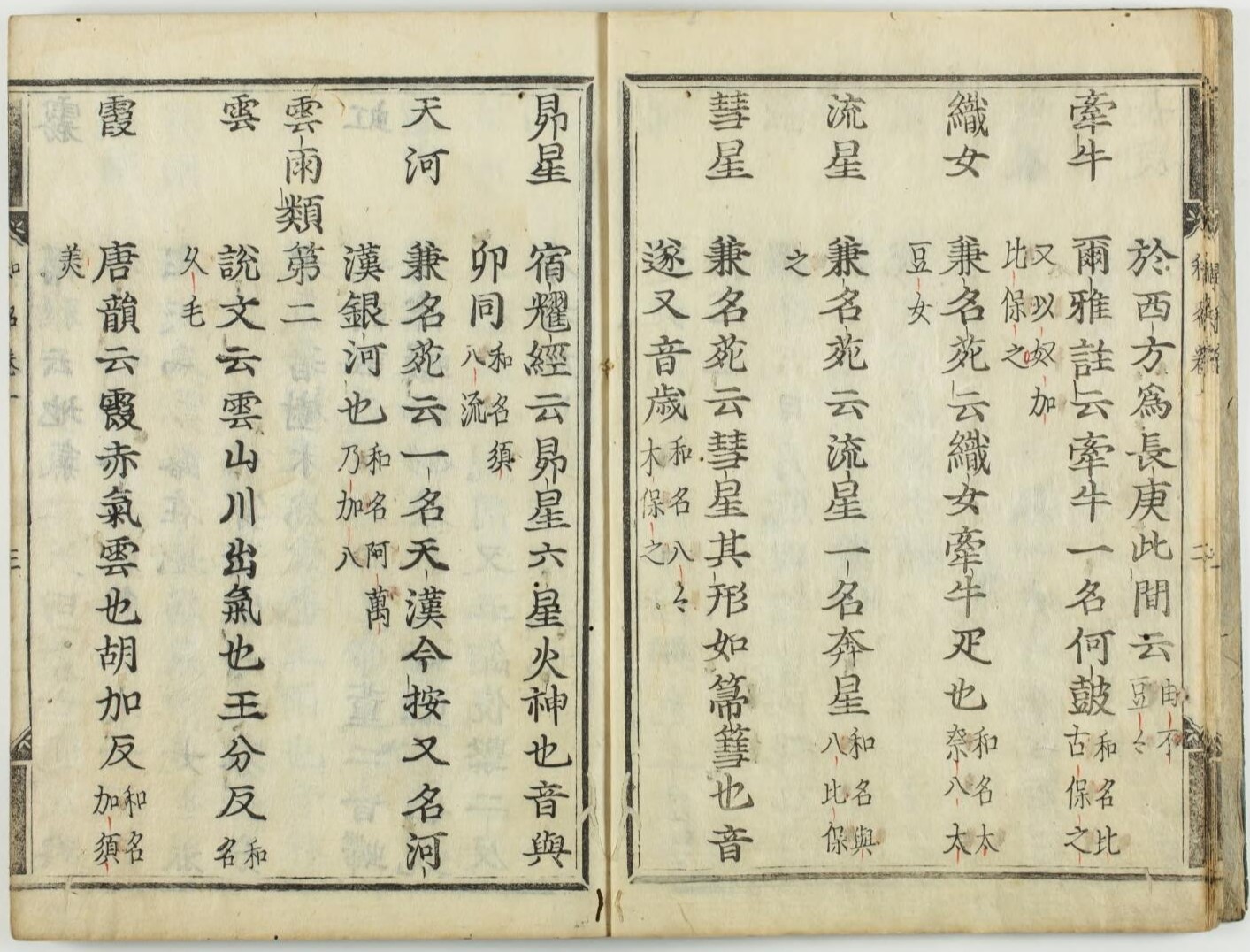

倭名類聚鈔【甲和/7】 20巻5冊 源順撰 那波活所校刊

『倭名類聚鈔』は、意味によって分類した漢和辞典で、漢語を分類し、これに音と意味とを漢文で注し、万葉仮名で和訓を加えたもの。分類体辞書としてわが国最古のものであり、百科事典的な性格をもつため、古代の文化研究にも役立つものである。本資料は無刊記の木活字本で、古活字版としては異版はない。

参考資料

・『大阪府立図書館蔵 稀書解題目録 和漢書の部』(大阪府立図書館 1963)【015/573/(8)#】

・『古活字版之研究』(川瀬一馬 安田文庫 1937)【018.2/5】

・『日本書誌学用語辞典』(川瀬一馬/著 雄松堂出版)【020.2/13N】