韓本(朝鮮本)の世界

更新日:2023年10月28日

現存する最古の印刷物といえば、日本では『百万塔陀羅尼』【甲雑50】が有名ですが、韓国慶州の仏国寺で発見された『無垢浄光大陀羅尼経』(751年ごろ印刷)であるともされています。

いずれにしても、印刷物の歴史の長い朝鮮半島。その朝鮮半島で印刷された古典籍は「韓本」あるいは「朝鮮本」と呼ばれていますが、中之島図書館には佐藤六石氏の旧蔵書にあたるものとして、非常にまとまった数の韓本を所蔵しています。

また、1984年には韓国政府主催による「韓国古印刷文化展」が当館を会場として開催されるなど、韓本とは縁の深い中之島図書館。

今回の展示を通じて、奥深い韓本の世界をのぞいていただけたら、と思っております。

(以降の各画像をクリックしますと、拡大画像をご覧いただけます)

■『韓国古印刷文化展 新羅-朝鮮時代』【018.2/147/#】

千恵鳳ほか編輯 三星文化印刷社(印刷) 1984序

■『無垢浄光大陀羅尼経』(複製)【に1/1421/#】

駐日韓国文化院

○佐藤六石(1864-1927)

漢詩人。名は寛、字を公綽、六石はその号である。

越後新発田藩士佐藤長定の息子として生まれ、大野恥堂、森春濤らに学ぶ。明治15年新潟日日新聞の編集長となったが、筆禍事件により挫折。その後、韓国統監となった伊藤博文の推薦により、朝鮮李王家顧問・修学院教授を兼ね、明治43年まで朝鮮半島で過ごした。

■『姥捨山考』【327/141/#】

佐藤寛著 東京万巻堂出版部 1895年

■『現代詩人随筆選集』【215/1325/#】

河西新太郎編 詩壇新聞社 1936年

いわゆる古典籍として扱われているもののうち、日本で出版されたものを「和本」、中国で出版されたものを「唐本」、朝鮮半島で出版されたものを「韓本(朝鮮本)」と呼び分けることがあります。これらは、同じように糸で綴じられていますが、並べて比較してみると、韓本は大型でしっかりした作りになっていることがお分かりいただけると思います。

■唐本『漢書』【334/8/#】

100巻30冊 順治12年補輯

■韓本『漢書』【韓13-42】

100巻30冊 刊

■和本『漢書評林』【334/84/#】

100巻首1巻50冊 林和泉掾時元松栢堂 明暦3年

当館所蔵の韓本は、大半が李氏朝鮮時代のもので、この王朝のもと、朝鮮半島では朱子学が大いに発展しました。その成果は、日本儒学にも強い影響を与えています。このように、朝鮮半島における伝統的な強い朱子学思潮の中、それ以外の諸学にも目を向けたのが「実学派」と呼ばれる人々でした。

■『李朝実録』【331/191/#】

全27冊 学習院東洋文化研究所 昭和28年-36年

■『朱子書節要』【韓6-9】

20巻10冊 李滉編

■和本『朱子書節要紀聞』【186/362/#】

上下2冊 五井純禎(蘭洲)著 写

■『宋子大全』【韓10-40】

215巻102冊 宋時烈著 正祖11年

■『熱河日記』【韓14-5】

24巻12冊 朴趾源著 写

■『牧民心書』【韓10-45】

24巻8冊 丁若鏞編 写

■『北学議』【韓5-45】

2冊 朴斉家著 写

他にも、当館の韓本の中には、現在の朝鮮半島でも使われているハングルを用いて記された資料や、朝鮮半島の地図、当時の建築技術を図解した資料なども含まれています。

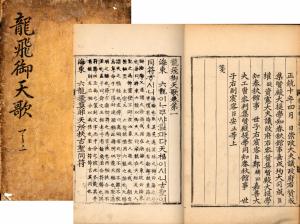

■『龍飛御天歌』【韓11-56】

10巻5冊 権踶等編 刊 順治16年の内賜記あり

■『五倫行実図』【韓1-12】

5巻4冊 李晩秀等校 正祖21年序刊

■『華城城役儀軌』【韓11-17】

9冊 刊

■『甲子式司馬榜目』【韓12-38】

1冊 純祖4年

■『園幸乙卯整理儀軌』【韓11-18】

5巻8冊 刊

■『青邱図』【韓5-110】

2冊 写

○石崎文庫の韓本(朝鮮古活字印本)

石崎文庫は和本、唐本を中心とした文庫ですが、石崎家が代々医を業としていた関係から、医学関係の書物が多くなっています。そのため、『東医宝鑑』等優れた医学書が多く著された朝鮮半島における出版物、韓本も一部ですが含まれています。

■『医学正伝』【石崎691/56/#】

巻1,2,4,5,7 5冊 明.虞搏撰 刊

『医学正伝』