第155回大阪資料・古典籍室小展示「呉服商から百貨店へ」バーチャル展示室

更新日:2021年1月25日

第155回大阪資料・古典籍室小展示「呉服商から百貨店」に関連して、「おおさかeコレクション」でインターネット上からご覧いただける資料をご紹介します(作品名をクリックしていただくと、おおさかeコレクションの資料ページに移動します)。

バーチャル展示資料一覧

錦絵に描かれた呉服店

現在、百貨店を経営している会社の起源の一つとして呉服店が挙げられます。

江戸時代、大坂には松屋(現:株式会社大丸松坂屋百貨店)や越後屋(現:株式会社三越伊勢丹)などがそれぞれ店を構えていました。また、このほかにも「岩城升屋」「平井小橋屋」といった呉服店を当時の「買物案内」などからみることができます。こうした呉服店の中には、大坂の名所として錦絵(多色刷りの浮世絵)に描かれたものもあります。

ここでは「おおさかeコレクション」でご覧いただける錦絵の中から呉服店を描いたものをご紹介します。

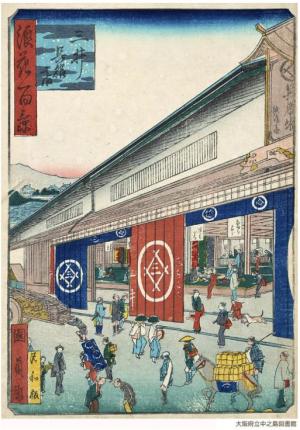

| 「小ばしや呉服店」(『なには百景』) 貞信(初代)/画 |

| 請求記号:378-1134 | |

| 1820年(文政3)に刊行された『商人買物独案内』【542.3-22】には「三井ゑちごや」「大丸まつや」などとともに「平井小橋屋」の店名が見られます。本作品はこの「小橋屋呉服店」を描いたものです。 小橋屋初代の円清は元々本町二丁目古手商小橋屋四郎右衛門に奉公していましたが、後に古手問屋として独立し、塩町4丁目三休橋筋の角屋敷を買い入れました。 小橋屋が御堂筋に呉服店を開業したのは1752年(宝暦2)のことです。リンク先の作品解説にもある通り繁盛していた様子については『浪華の賑ひ』などでもふれられています。店舗は昭和初期まで存在していたようです。 |

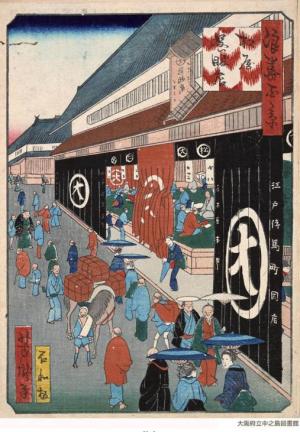

| 「三井呉服店」(『浪花百景』) 国員/画 |

| 請求記号:甲和-1086 | |

| 1673年(延宝元)に江戸本町で開業した「三井呉服店(越後屋)」は大坂高麗橋にも呉服店と両替店を構え、京都の仕入店から直送された呉服物を販売していました。 1837年(天保8)には大塩平八郎の乱に遭遇し建物が焼失するものの、3年後の1840年(天保11)に再開。店舗北側にも人形店、紅店などが設けられました。 その後、三井呉服店は「三越」に変わります。大阪三越は1904年(明治37)に外商を除いて一度閉鎖されるものの、3年後の1907年(明治40)に再開店。建物も徐々に建て替わり「百貨店」へと変貌します。 長らく堺筋沿いに店舗を構えた大阪三越ですが、2005年(平成17)に閉店しました。 |

| 「松屋呉服店」(『浪花百景』) 芳瀧/画 |

| 請求記号:甲和-1086 | |

| 1726年(享保11)、下村彦右衛門は、八文字屋甚右衛門とともに心斎橋筋において「松屋」を開店しました。 本作品の題名も「松屋呉服店」となっており、大阪の大丸は明治末年頃まで「まつや」とも呼ばれていました。その後、下村は名古屋と江戸に相次いで出店。大坂店についても1731年(享保16)には下村家の単独経営となります。 明治期に入り、東京店・名古屋店が閉鎖され、1914年(大正3)に京都店を分離独立したため、大阪店が本店となります。現在、本館の外装として残されている建物は1933年(昭和8)に竣工したものです。 |

| このほか「おおさかeコレクション」では「錦絵にみる大阪の風景」を公開しています。 |

川崎巨泉のおもちゃ絵と百貨店

おもちゃ絵画家・川崎巨泉は、大正から昭和にかけて全国各地の郷土玩具を写生しました。現在当館で「人魚洞文庫」として公開している玩具を写した画帖は索引を含めて116冊あります。

巨泉が描いた玩具は自身が蒐集したものから知人より送られたものなど様々です。おもちゃ絵の中には由緒が記されているものがあり、中には百貨店で購入したものと思われるものもみられます。ここでは巨泉の人魚洞文庫から関連資料をご紹介します。

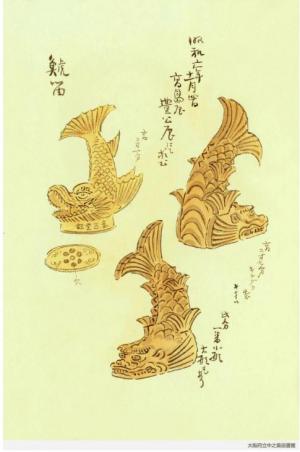

| 「鯱笛」 |

| 請求記号:甲雑-41 | |

| 「鯱笛」の絵とともに「昭和六年十一月四日高島屋豊公展にて求む」とあります。 1931年(昭和6)11月5日付『大阪朝日新聞』朝刊には「太閤さん人形展」が11月1日から15日までの会期で大阪高島屋で開催されている旨の広告記事が掲載されています。広告には「後援 大阪市、第四師団」とあり、同年に整備が完了した大阪城・大阪城公園に関連して開催されたものと思われます。 現在の大阪高島屋にあたる南海店はまだ部分開業の状態で、高島屋は長堀橋にも店舗を構えていました。 高島屋長堀店は1922年(大正11)にそれまでの心斎橋店から移転の上、開店したもので地上7階建て、客用エレベーター4基を設けていました。1939年(昭和14)、南海店と統合される形で長堀店は閉店します。 |

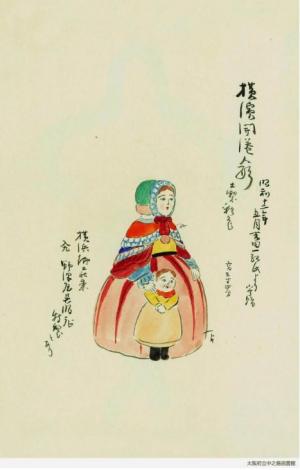

| 「横浜開港人形」 |

| 請求記号:甲雑-41 | |

| 絵の左側に「横浜郷土社案、野澤屋呉服店特製とあり」と記されています。野澤屋呉服店は1864年(元治元)に創業。1921年(大正10)には伊勢佐木町に設けた支店を「株式会社野澤屋呉服店」と改めました。 巨泉の由緒書にも記されている「入九」印は同社の社章で「一歩下がって九に止め」という同社の精神を表したものとされています。 その後、同社は1974年(昭和49)に社名を「ノザワ松坂屋」に変更。3年後の1977年(昭和52)には「横浜松坂屋」となり営業していましたが、2008年(平成20)に閉店しました。閉店時、その建物は横浜に戦前期から残る唯一の百貨店建築でしたが、現在建物はありません。 |

| このほか「おおさかeコレクション」では川崎巨泉が描いたおもちゃ絵を「人魚洞文庫データベース」で公開しています。 |

参考文献

・『天守閣復興 大阪城天守閣復興80周年記念特別展』(大阪城天守閣/編集 大阪城天守閣 2011.10)【521.8/1008N/】

・『株式会社三越100年の記録 デパートメントストア宣言から100年』(三越本社コーポレートコミュニケーション部資料編纂担当/編集 三越 2005.5)【673.8/277N/】

・『大阪三越の歴史展 大阪三越開設315年』([三越大阪店「大阪三越の歴史展」実行委員会] [2005])【673.8/278N/】

・『松坂屋百年史』([松坂屋/編] 松坂屋 2010.2)【673.8/425N/】

・『昭和ノスタルジック百貨店』(オフィス三銃士/編著 ミリオン出版 2011.7)【673.8/444N/】(※中央図書館所蔵)

・『おかげにて一八〇 TAKASHIMAYA’S 180th Anniversary』(株式会社高島屋CSR推進室180年史編纂室/編纂 高島屋 2013.3)【673.8/496N/】

・『大丸三百年史』(J.フロントリテイリング 2018.12)【673.8/8NX/】

・『日本のおもちゃ絵 絵師・川崎巨泉の玩具帖』(川崎巨泉/[画] 青幻舎 2014.7)【759.9/85N/】

・『日本国語大辞典 第15巻 とふ~のかん』(日本大辞典刊行会/編 小学館 1976)【276/357/#】

・『高島屋135年史』(高島屋 1968)【542.3/373/#】

・宮本又次「大阪経済史散歩(20)」 『経済人』第13巻9号(1959.9 関西経済連合会) 【雑/1283/#】 p.63-71