「はらっぱ」 No.38 児童サービスにおけるレファレンス~レファレンスインタビューを中心に~

こども資料室

児童サービスにおけるレファレンスには、子どもからと大人からの二種類のレファレンスが存在する。子どもはその質問を投げかけるきっかけに特徴があり、大人は年齢、立場や属性に影響された質問が多い。それぞれのレファレンスの特徴や留意点について説明する。

◆子どもの質問に答える

子どもからの質問の発端は大きく三つに分けられる。

①興味や関心から発するもの:「〇〇の飼い方」「〇〇の作り方」など。

遊びや生活から生まれた疑問。知りたい気持ちに寄り添い、一緒に調べる。

②学校からの宿題や課題(自由研究、調べ学習など):「〇〇(マレーシア、絶滅動物、お城など)について」

自発的なものではないので、意欲に個人差がある。自由研究で設定したテーマが児童書では調べることが難しい場合は、その旨を説明し理解を得たうえで、テーマや手法の変更を提案し、一緒に考える。宿題の場合は、教員によるテーマ設定が「昔の暮らし」「戦争・平和」など緩やかな場合が多く、何を調べたいのか子ども自身がわかっていないこともあり、インタビューが必要。いずれにしても、来館したことが、成果につながるようにする。

③読書相談:「『どっちが強い』ある?」「おもしろい本ない?」

特定の本や、具体的なイメージはないが自分が求めている内容の本を読みたい、という質問。特定の本は人気シリーズがほとんどで、貸出中のことも多い。類似の内容の資料も紹介するなど、子どもの興味を探ること。「おもしろい本」は、個人の好みによるので、最近読んだ本や趣味、今興味があることなどを聞き取り、書架に行っていろんな本を見せるなど、その子の好みを一緒に探っていく。

子どもからのレファレンスには、次のような特徴がある。いくつかの事例と共に紹介する。

・質問は漠然としている

「○○の本」「○○について」といった漠然とした質問が多い。宿題などで理解できた部分だけを取り出して伝えてくることもある。自分でも、何をどの程度知りたいのかわからないし、言語化できない場合が多い。

→こちらから声かけをし、積極的にキーワードを提示したり、必要であれば誘導したりしながら、目的をゆっくりと聞き出すなど、レファレンス・インタビューが重要である。

(事例①)いのちについての本ありますか?(小学校中学年)

「いのち」というキーワードは漠然としていてイメージに個人差があるため、最初に何のためにその本が読みたいのか、目的を尋ねると、「いのち」をテーマとした宿題の作文を書くためということがわかった。次に、その子が具体的に「いのち」と聞いてイメージしているものを尋ねると「たまご」だった。ほかにもっといいアイデアがないかと思って質問してきた事例。複数の職員が書架に散って、それぞれのイメージで「いのち」がテーマの本を探したが、「看取り」や「殺処分」など死を通していのちを考えるという、中学年の子には少し 難しいテーマのものだった。本人に見せてみると、もう少し明るい内容の本がいいとのことで、再度捜索。書架を見に行く以外に、ブックガイドや本の検索サイトなどで、「いのち」とつながるような「たべもの」「いきもの」などのキーワードを調べて、最終的に「蚕と繭」に関する本と、「たまご」関係の本を提供した。

・利用できる資料の個人差が大きい

子どもの理解力(年齢)を考慮し、資料を提供する必要がある。レファレンスの際の子どもの積極性なども見ながら、その子が理解できる本を提供する。たくさんの資料を渡せばよいわけではなく、基本的な本を1~2冊まず見せてから、もっと詳しいもの、もしくはもっと簡単なものといった子どもの希望を聞き取り、その子が理解できると思える本を手渡していくことが大切。ただし、何かを知りたいという気持ちが強い子どもは、年齢をものともせず、読めない本にも挑戦するので、子どもが「読みたい」という意志を尊重する。

また、2~3歳の子の「なぜ?どうして?」に答えるための本についてのレファレンスは多いが、物の名前を示す図鑑を渡すことはできても、しくみを説明する本を渡し、理解させるのは難しい。目に見えないもの、抽象的な概念を学習するのは小学校中学年からで、それまでは実体験に基づく語彙しか持たないためである。そんな幼児が口にする「どうして?」に対して、科学的に正しい本を渡すことは、必ずしも子どもが求めている答えとは限らない。親や周囲の大人に答えてもらうことそのものを求めている場合もある。物語的な本を勧めてみるのもいい。子どもにとって、自分が納得できる回答をもらえたという成功体験は、わからないことを聞ける、答えをくれる場所だという図書館に対する信頼感を持たせることにつながる。それが、今後成長する中で、図書館の継続的な利用者になっていくための種をまくことになる。

(事例②)くもって何でできてるの?(幼稚園年長)

話す様子で空の雲であることはわかったが、どうして知りたいのか聞くと、「いろんな形なのでなんでかな」と思ったとのこと。一緒に天気の本があるところへ行って、雲のしくみや雲の大研究といったタイトルの本を見てみたが、小学生向きの本で、ふりがなはあるが字も小さく、解説の言葉も未就学児が理解するには難しかった。未就学児も対象として出版されている『そら・てんき:おおきなしゃしんでよくわかる! (はじめてのずかん)』(くぼてんき/監修 岩谷忠幸/監修 高橋書店 2024.3)を見てみたところ、「くもの しょうたいは みずや こおり」「くもの なかの みずの つぶや こおりの つぶ」とあり、説明したが、まだ得心はいかないようだった。そこで、小学生向けの『お天気博士になろう! 2 雲の大研究』(渡辺一夫/文 日本気象協会/監修 ポプラ社 2013.4) に「あたたかな室温のままのコップに、冷たい水をそそぐと、コップの周りに水滴がつく」のが雲つぶ(雲をつくる水や氷のつぶ)と同じであると書かれていたので、家でやってみることを保護者に提案。雲がいろんな形をしていることがそもそもの疑問の発端だったので、一緒に雲の名前がわかる図鑑やリズム感のある文で想像力豊かに雲を紹介する絵本『あのくもなあに?(幼児絵本ふしぎなたねシリーズ)』(富安陽子/ぶん 山村浩二/え 福音館書店 2018.5)を見せるとよろこんでくれた。

・調査時間は限られている

子どもは、大人に比べて「今すぐ」知りたいという思いが強い。好奇心が旺盛で、興味の移り変わりは激しい。後日回答するということは難しく、その時に出せる答えを手渡すことを考える必要がある。子どもと一緒になって本を見て調べる姿勢をもち、求める回答が見つからない場合はそれを理解してもらい、よく似たテーマを提示したり、代替となる本を手渡すなど、子どもを手ぶらで返さないようにする。

◆大人の質問に答える

大人からの質問は、立場や属性などで次のような内容及び対応が考えられる。

①子どもの頃、もしくは以前読んだ本について

タイトルが思い出せない本をもう一度読みたいといったレファレンス。大人にとっての思い出の本から、数か月前に図書館で借りた本まで、読んだ時期は様々。ヒントになる情報を多く引き出す必要がある。

②学校へのサポート:授業のための資料相談

地震や防災の本、お米の本といった調べ学習の資料など。学年や授業で学ぶテーマに合わせて適切な資料を提供する。

③ボランティアの方へのサポート:選書

おはなし会やブックトークのため、テーマに沿った絵本などを選書して提供する。対象とする年齢・学年や、具体的な内容(文字の量、絵の雰囲気、ストーリー展開など)の希望を聞き取る必要がある。

④学生・研究者へのサポート:研究の補助

研究内容に沿って、参考になる資料や情報(データベースや他館の情報など)を幅広く提供する。

⑤保護者へのサポート:読書相談など

子どもの年齢を確認して、その子に適した資料を紹介する。年齢による子どもの発達段階なども考慮して、読書についてのアドバイスをすることもある。

(事例③)孫が『サバイバル』のような学習漫画しか読んでくれません。もっと他の本も読んでほしいのですが。(小学校高学年の子の祖母)

子どもの読書の悩み相談の事例で、どのように説明して保護者に納得してもらうかを考える。「『サバイバル』シリーズのような学習漫画は、文字による情報や視覚的な情報も多いので、それを読む習慣があれば問題ない。そこを起点に興味があることを発見した時に、次の段階の本を紹介すると、文字だけの本も飛躍的に読めるようになる。物語ではないが、これも多様な読書のかたちの一つなので、時々読んでほしい本も渡してみながら見守ってみては。」と、この時はアドバイスした。事前にこどもの発達段階や読書の効用などを学び、自分なりに言語化できるようにしておくことが大切。学習指導要領にある学習の段階(何年生でどんなことを学ぶか)など知っておくといい。

<参考になる資料>

・『子どもの本100問100答:司書、読書ボランティアにも役立つ』

(大阪国際児童文学振興財団/編 創元社 2013.8)

通常のレファレンスへの回答事例のほか、「なぜ子どもは本を読まないといけないのか?」「良い本、悪い本について」といった質問に、専門家が現場の経験や研究に基づいて回答している本。

・年齢別におすすめ本を書いたブックガイドも、年齢に応じた発達の段階などについて解説があることが多く、参考になる。

◆レファレンスインタビュー ~子どものレファレンスを成功させる「鍵」~

レファレンスインタビューは、質問者が本当に知りたいと思っていることを正確に把握するための聞き取りのこと。その目的としては、①曖昧な情報の中から調査対象となる時期や内容を絞り込む、②何を提示すれば回答として適切か、必要な情報量や、回答のレベルなどを明確にする、③質問者がすでに持っている知識や情報を入手し、調査のヒントとなる情報を引き出す、などがある。実際にカウンターで利用者と向き合うと、慌てたり焦ったりして、つい聞くべきことを聞き忘れて、思い込みで調査したという経験がある人は多いのではないだろうか。

適切な調査をするためには、質問の内容を分析し、その中に潜む「5W1H」を聞き出すことが必要となる。

【キーワード】利用者が知りたいことは何≪WHAT≫か。

【ヒント】いつ≪WHEN≫、どこで≪WHERE≫その質問のきっかけとなることを知ったのか。

【目的】なぜ≪WHY≫知りたいのか。どこまで知りたいのか。最終的にその情報を何に使いたいのか。

【事前情報】どのくらい≪HOW MUCH≫知っているのか。今持っている情報は何で得たのか。

これらのポイントを思い浮かべながらインタビューをおこない、その後の調査をどのように実施していくかの調査計画を立てる。手始めの調査をして、さらにその中で不足している情報を再びインタビューで聞き出していくということを繰り返すのがレファレンスの基本である。

特に子どもは、自分の知りたいことが分かっていなかったり、うまく説明できなかったり、恥ずかしくて曖昧な質問をしたりするため、質問の内容を的確に把握することは初手では難しいことが多い。ゆっくり丁寧に、根気よく対応すること、加えてあいさつをする、フロアワークの際に声掛けをするなど、普段から子どもが図書館員に話しかけやすい雰囲気を作っておくことが大切である。また、インタビューの際には、具体的なキーワードを例示するなど、子どもがいくつかの選択肢から答えを選べるようにすることも効果的である。

◆よくある質問

・【行事についての質問】鬼の本ありますか?もうすぐ節分なので。

(鬼が出てくる絵本?おはなし?鬼はいい鬼、悪い鬼?いろんな鬼が載ってる図鑑?)

・【ストーリー・レファレンス】昔、図書館で借りて読んだ本をもう一度見たいんですが。

・【日常の必要性からの質問】中国語について知りたい。クラスに中国から来た子がいるので。

(中国語の簡単な会話が知りたい?ほかに中国の文化に関する本を紹介してみるのも。)

・【〇〇の作り方についての質問】「めがね」の作り方が載っている本ありますか?

(めがね店で自分のめがねを作る方法?めがねの製造の様子?工業?ファッション?目の本?)

・【読書相談】ニンジンが嫌いな子が、食べたくなるような本はありますか?

・【研究に関する質問】作家のいとうみくさんについて書かれた本はありますか?

(存命の作家の情報は本になっていないことも。雑誌記事や本人が発信しているWeb情報はない?)

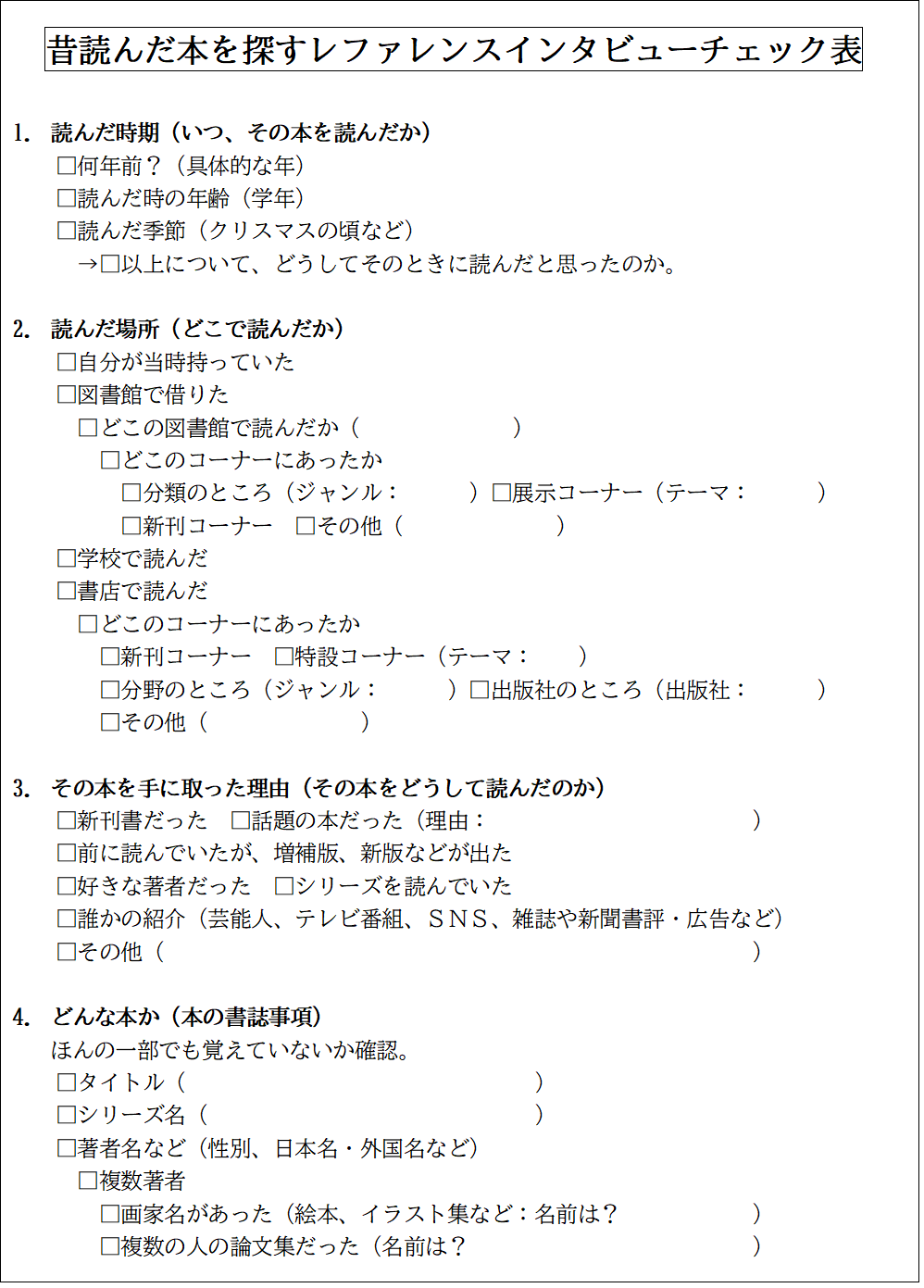

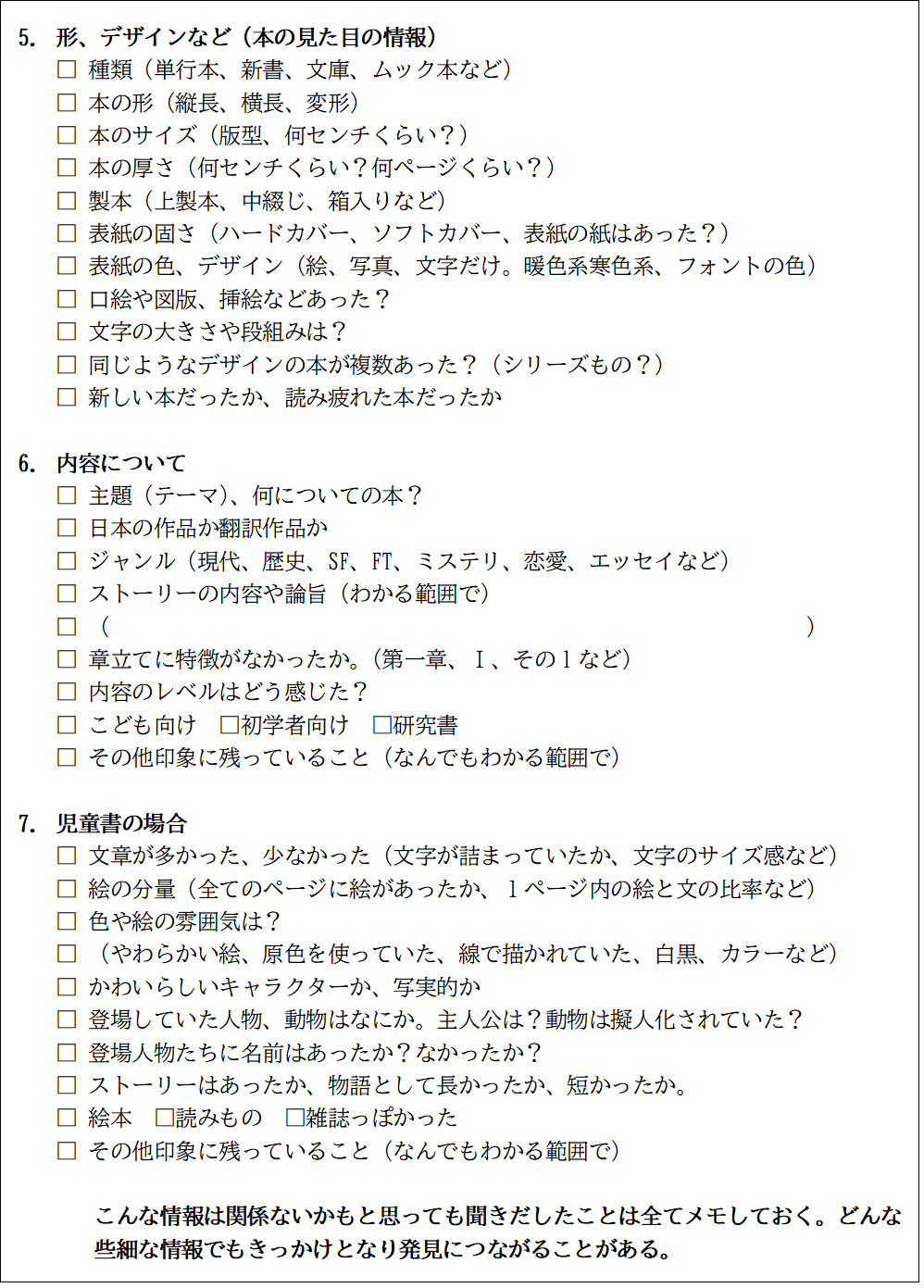

◆過去に読んだ絵本や児童書を探す「ストーリー・レファレンス」

ストーリー・レファレンスとは、「昔(以前、子どもの頃)読んだ本をもう一度見たい」というものが多く、断片的な内容やキーワードを手掛かりに、特定の本を見つけ出すことが目的のレファレンスのこと。児童サービスにおいては、大人から受けることが多い質問で、近年このタイプのレファレンスが非常に増加している。

ストーリー・レファレンスでは、レファレンスインタビューの精度がとりわけ重要で、その聞き取り内容が少ないと、資料を特定することはほぼ不可能である。膨大な書籍の中から、基本的にはたった1冊の本を見つけ出すわけで、一つ一つは断片的なものに過ぎなくても、可能な限り多くの情報(キーワード)を入手することが重要である。そのためには、質問者に対して、答えを引き出すためのヒントとなる情報を、図書館員側から提示する、クローズド・クエスチョン(closed question)を投げかけていくことが最も有効だろう。

1.手がかりをつかむための質問

・いつ(具体的な年代を特定)、何歳の頃(本の難易度を探る)読んだ?

・どこで読んだ?(調査する年代やシリーズなどの推定の参考に)

・どんな本?(絵本、幼年童話、月刊絵本など、ジャンルの調査範囲を定める参考に)

・どんな内容?(できる限り具体的に:登場人物の属性(もし動物なら擬人化の有無)、舞台となる国や時代(架空の国であってもどの国のどの時代に似ているか)、展開や結末、現実にあった出来事が描かれているか、印象的なシーンの描写や絵の印象 など)

・本の形(表紙の色、絵の印象、大きさ、厚さ、版型、形が縦長、横長、正方形か、カバーの硬さ、中綴じではなかったか、縦書き・横書きなど)

ほかにも、読んだ時の本の状態が新しかったか、読み疲れていたかがわかれば、読んだ時点で新刊だったかどうかの参考になる。文字の大きさや、絵と文章の割合、ページ数、複数のお話が入っていたかなどで、出版対象年齢や絵本か読み物かの判断ができる。表紙のイメージもヒントになる。例えば、絵はどんなタッチだったか。色鉛筆のようなふんわりしたタッチ、勢いがある色遣いやタッチ、キャラクターっぽい絵、線画のようだったなどである。また、今活躍する画家の中に似たタッチの画家がいるか尋ねる方法もある。調査対象の年代の代表的な画家の作品をサンプルとしていくつか選んで見せてみるのも有効である。カラーかモノクロか、どのページもカラーだったか、色合いは原色のようなはっきりとしたものか、パステルカラーか。題字の色や並び方を覚えていないか。書名に含まれるキーワードを覚えていないか、例えば主人公の名前や展開における重要なキーワードが含まれていないかなど、探している本を特定するのに無駄な情報はないので、質問者が不要と思って無意識に除外している情報をいかに引き出していくかが調査の鍵となる。

「昔読んだ本を探すレファレンスインタビューチェック表」(p.11-12)を参考に、質問をしてみよう。質問によって引き出された情報に基づき、図書館員が自身の知識と経験、そして想像力を駆使して、さらに具体性のある質問を重ねることで、芋づる式に質問者の記憶がよみがえってくれば、調査の切り口はどんどん増えていく。その中から新たなキーワードを拾い上げ、いろんな方向から調査してみるといい。

2.調査

①書誌データから調べてみる

タイトルの断片や主たるキーワード、登場人物の名前など具体的な情報があれば、蔵書検索の目次や内容詳細、NDLサーチのキーワード欄で検索をして、該当しそうなものがあれば現物を確認。

②内容にかかわるキーワードから調べてみる

テーマから検索できる参考図書やWeb情報を活用して、該当しそうなものの内容を確認。

③月刊絵本など雑誌掲載の可能性を考える

保育園などに直販されている月刊絵本類に掲載されたものの調査は難しい。特集記事などの内容が検索できるデータベース(大阪府立中央図書館国際児童文学館蔵書検索、東京都立図書館蔵書検索など)を調査、月刊絵本を刊行している出版社(フレーベル館、世界文化社など)の年史を調査する(目次が掲載されている資料がある)。のちに図書として刊行されるものもある。

★調査のポイント★

・定番作品以外にも、小学生向けのシリーズや読書感想文の課題図書など、ある時期に人気があった作品を調べること。絵本の歴史の本やブックガイドから時代の流行を把握しておくのも大切。

・絵本や児童書は同じ本が形を変えて何度も刊行されているものが多いことを考慮して調査する。

(時代により、内容が同じでも、大きさや形、色やデザインなどが変更されている可能性がある。名作であってもタイトルが違っている場合もある。)

・人の記憶は曖昧で変わりやすいので、利用者から得た手がかりとなる情報のすべてが当てはまることは非常に少ない。一部が該当していれば、利用者に実際に見てもらうと、実はその本だったということも多い。可能性のある本は全て確認してもらおう。

・Googleなどの検索エンジンでの検索、SNSの情報に手がかりがあることも多い。ブックレビューも、出版社が提供するあらすじからは得られない情報の宝庫。これらを活用しよう。

(事例④)日本の物語で、おばあさんとお店屋さんが出てきた。図書館で見たと思う。(小4女子)

一冊の本に複数の話が入っていたというので、記憶をたどりおばあさんが登場する本を見せた。『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』は、駄菓子屋ではなくいろんなものを売る店で絵が違うという。マンガっぽい絵ではないということで『古道具ほんなら堂』を見せたが、こちらも絵の雰囲気が違うとのこと。茂市久美子さんがお店ものをいろいろ出していたことを思い出して調べると『トチノキ村の雑貨屋さん』があり、表紙を見せたところ、この本だということで手渡した。

(事例⑤)前に府立図書館で見た本がもう一度見たい。多分『きつねものがたり』というタイトルで、新見南吉だったように思う。作者はもしかしたら違うかもしれない。(大人)

府立図書館で見たということで、『きつねものがたり』のタイトル前方一致かつ所蔵ありで蔵書検索したが、フランス中世古典や中世イングランドの動物話がヒット。しかし外国のものではないという。新見南吉の作品『狐』は内容が違うとのこと。六兵衛という狐と牛が話すという内容とのことで、キーワードでGoogle検索したところ青空文庫で林芙美子の『狐物語』がヒット。内容がほぼ合致したのでお話が収録された『読んでおきたい名作 小学5年:朝の10分間読書にぴったり!』(成美堂出版 2011.4)を提供した。

◆地域について調べる

1.資料の収集とコーナーづくり

子ども向けに刊行された地域資料はあまり多くない。そのため、地域についてのレファレンスへの対応は、まず地域にかかわる資料の収集と、その効果的なコーナーづくりが事前準備として必要となる。

収集資料として、出版流通ルートにのる子ども向けの資料では、郷土の偉人や有名人に関する伝記、地域に伝わる昔話などが中心となる。一般向けの資料では、地域の昔の様子がわかる写真集やガイドブックなどが子どもでも参考にしやすいものである。出版流通ルートにのらないものでは、自治体が刊行している児童向け副読本のほか、地域のミニコミ誌、自治体や鉄道会社などが刊行している情報誌などが、記事がわかりやすくコンパクトにまとまっていて、役に立つ。また地元の博物館等の施設が子ども向けに発行しているパンフレットも収集するとよい。これら非売品は、日常生活で見かける駅や施設などのパンフレットコーナーで、無料で入手できるものも多い。継続的に入手したいものは発行元に寄贈依頼してみる方法もある。収集した資料は、資料として登録するのが難しければ、バインダーなどで綴じておくのでもいい。連載記事で地域の歴史などについて書いているものは情報をまとめておくと、レファレンスツールとして役立つ。

収集した資料は地域資料のコーナーを作り、図書、雑誌の区別なくまとめておくと、レファレンスがあった際に案内が容易になる。

2.大阪について調べる

子ども向けに書かれた地域資料には限りがあり、必ずしも子どもたちのニーズに応えられているとはいえない。大人向けに書かれた一般資料の中からも、子どもでも少し頑張れば使えそうなものがないか、日常から気を付けておきたい。写真やイラストが多用されているものや、文字にある程度のルビがふられているものがあれば、情報を記録しておくといざというときに役に立つ。地域についての市販のガイドブックも、思いがけない地元の名所や歴史、アピールポイントを教えてくれる。記事もコンパクトで容易な文章で書かれており、写真やイラストも入っているので、調べ学習などで地域について調べる子どもでも挑戦しやすい資料である。商店街などで発行しているような地元密着型のパンフレットには、流通している資料に載っていない、地元の人だけが知っている通りの名前とか昔の様子などの情報が見つかることもある。活用するには大人の手助けも必要だが、積極的に収集して子どもたちに提供してみたい。

<参考になるWeb情報>

・おおさかポータル(大阪府立図書館)

https://www.library.pref.osaka.jp/site/osakaportal/index.html

図書や雑誌に掲載された大阪に関するキーワードからその内容が書かれた文献を調べることができる。

・錦絵にみる大阪の風景:おおさかeコレクション(大阪府立図書館)

https://www.library.pref.osaka.jp/site/oec/nishikie-index.html

大阪府立中之島図書館所蔵の江戸から明治時代の様子がわかる錦絵を見ることができる。

・大阪市立図書館デジタルアーカイブ(大阪市立図書館)

https://www.oml.city.osaka.lg.jp/index_d.html

大阪市立図書館所蔵の明治時代の絵はがき、近代のちらしである引札の画像などが 閲覧できる。