古書の話

更新日:2022年4月22日

はじめに

中之島図書館はおよそ20万冊にのぼる古書を所蔵しています。古いこれらの資料を利用する人はけっして少ない数ではありません。でも、初めて古書を手にする人には、扱いにくい資料のようです。書庫から出した時に構えてしまう方もいます。

大切な資料ですからぞんざいに扱っていただいては困りますが、人類の英知の蓄積である古書を利用する方は、これからも増えていくでしょう。

はじめて古書を手にする人たちのための入門書をここにご用意しました。

古書とは

古書は「むかしの書物。古い文書」(『広辞苑』第4版)です。「古典籍」という場合は「やや内容形式とともに尊重の意を含む語義がある」(『日本書誌学用語辞典』)とされています。

新刊書でない、古本屋で売られている本を「古書」と考えがちですが、ここでは古典籍としての古書に注目してみたいと思います。

古来から日本では、写本・版本共に和紙を用いて糸綴じ仕立て(線装本)にした旧式装丁が主でしたが、開国に伴い洋紙に銅活字等による印刷、固い表紙、洋綴じ仕立ての西洋伝来の新式装丁と呼ばれる方法が流入、徐々に広がります。明治期前半に多い洋紙刷りに線装仕立ての図書は、旧式装丁から新式装丁への移行の過程を偲ばせます。

通常、旧式装丁の図書を「古書」、西洋伝来の新式装丁の図書を「新書」と区別していますが、前述の明治初期の移行期の図書を「古書」「新書」いずれとみなすかは意見の分かれるところです。

古書の種類

古書は大きく2つに分類することができます。1つは本の造りからわける方法で、これによると「和本」「唐本」「韓本」の3種類があります。また、内容からは「和書(国書)」「漢籍」の種類があり、「洋書」という分け方もこの範疇に入ります。

本の造りによる区別

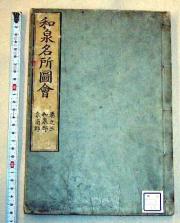

| 「和本」 | 和本は和装書とも言い、和紙を用いた本で表紙が少しかたくなっているのが一般的です。 |  |

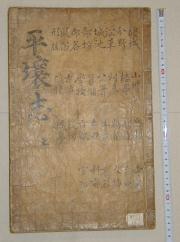

| 「唐本」 | 唐紙を用いた本で、和本に比べてやや縦長になっているのが特徴です。 |  |

| 「韓本」 | 朝鮮本とも言います。朝鮮半島で刊行された古い本のことです。 |  |

本の内容による区別

- 「和書(国書)」=日本人が日本人を相手に日本文で編著した本のことです。なお、日本人の著した漢文・漢詩も和書に入ります。

- 『国書総目録』はこの「和書」を中心に、日本人の編著した書物を収めた総合目録です。

〔和書の所在を調査する〕

- 「漢籍」=中国人が中国語で編著した書物のことです。

古書のことをもっと知りたい人へ

| 『書誌学序説』(岩波全書301) | 山岸徳平 著 岩波書店 1977年 | 018-495# |

| 『日本古典書誌学総説』 | 藤井隆 著 和泉書院 1991年 | 020.2-3N |

| 『書誌学談義 江戸の板本』 | 中野三敏 著 岩波書店 1995年 | 022.3-9N |

| 『日本書誌学を学ぶ人のために』 | 廣庭基介・長友千代治 著 世界思想社 1998年 | 020-5N |

| 『書誌学序説』 | 長澤規矩也 編著 吉川弘文館 1960年 | 018-357# |

| 『日本書誌学概説 増補版』 | 川瀬一馬 著 講談社 1972年 | 018-437# |

| 『古書のはなし-書誌学入門-』 | 長澤規矩也 著 冨山房 1976年 | 018-475# |

| 『図解書誌学入門』 | 長澤規矩也 著 汲古書院 1976年 | 018-479# |

| 『日本書誌学用語辞典』 | 川瀬一馬 著 雄松堂出版 1982年 | 020.2-13N |

| 『日本古典籍書誌学辞典』 | 井上宗雄ほか編 岩波書店 1999年 | 020.2-28N |