茂田井武原画展と関連講演会

更新日:2017年9月18日

*このイベントは終了しました。たくさんの方の御来場ありがとうございました。

茂田井武は1956(昭和31)年に48歳で亡くなるまで多くの子ども向け雑誌や子どもの本に挿絵を描き、装丁も手がけました。

没後60年を数えてなお多くの絵本作家に影響を与えている、茂田井武の色褪せない魅力をご覧ください。

茂田井武(もたい たけし)

1908年生、1956年没。

東京日本橋の大きな旅館に生まれる。

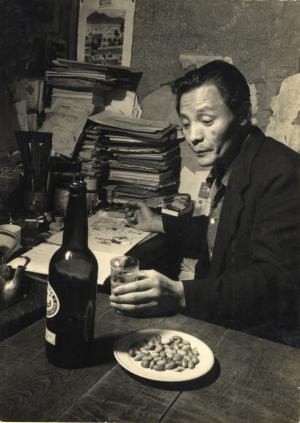

1923年の関東大震災により生家が全焼。翌年母を病気で亡くす。中学卒業後、太平洋画会研究所、川端画学校等で絵を学び、アテネ・フランセでフランス語を学ぶ。1930年シベリア鉄道でパリにおもむき、日本人クラブで働きながら画帳に市井の人々の生活を描きとめた。1933年に帰国。さまざまな職業に従事したのち、1935年から成人向け雑誌「新青年」などに挿絵を描く。1941年にはじめての絵本『ナニナニ繪本』を出版。以後子どもの本や雑誌にかかわるようになる。1946年日本童画会入会。戦後、日本の復興期に続々と創刊された子ども向け雑誌を中心に活躍。1954年小学館絵画賞受賞。1952年頃から持病の気管支喘息と肺結核が悪化し、闘病生活に入るが、1956年11月に48歳で亡くなるまで、病床で描き続けた。

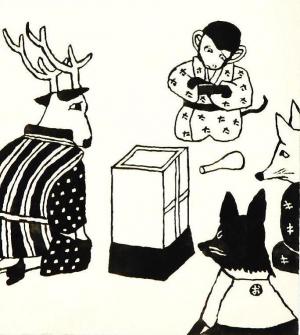

(新美南吉/著 モタイタケシ/絵 福地書店 1948年)

共催:大阪府立中央図書館指定管理者 長谷工・大阪共立・TRCグループ

茂田井武原画展<『きつねのおつかい』にみる物語絵の魅力>

茂田井武は『セロひきのゴーシュ』(宮澤賢治・文 福音館書店)の挿絵でよく知られています。60年前に48歳で亡くなる直前まで、子どもたちにむけて絵を描きつづけました。

本展では、新美南吉幼年童話『きつねのおつかい』の原画と、未刊行の幼年童話集原画をご覧いただきます。

現在でも多くの絵本作家に影響を与えている茂田井武の絵の魅力は、「物語る力」にあるとも言われています。茂田井は、<記憶にひっかかって抜けないもの、過去の印象の鮮明なもの>を<その時のそのま々><月と共に日と共に暖められて次第に朦朧な輪廓から鮮明度を加えていく>まで現出させること―を追い求めました。

茂田井の絵と向き合うと、いつかどこかで見た光景のように感じられることがあります。画家の記憶からつむぎだされた時間の魔法にかかっているのかもしれません。

国際児童文学館所蔵の貴重な刊行当時の絵本や絵雑誌も展示し、その時代に茂田井作品がどのように子どもたちの目を楽しませたかをたどっていただきます。

また、同時代に活躍した絵本作家・小山内龍にもスポットをあて、国際児童文学館内小展示コーナーで資料展示をおこないます。あわせてご覧ください。

会期

平成29年8月22日(火曜日)から9月18日(月曜日・祝日)まで

休館日:月曜日(9月18日は開館)と9月14日

場所(開館時間)

大阪府立中央図書館 展示コーナー(午前9時から午後7時まで) *土日祝は午後5時まで

国際児童文学館内 小展示コーナー(午前9時から午後5時まで)

入館は無料です。

図書館資料展示

展示コーナーでは原画以外にも、大阪府立中央図書館が所蔵する茂田井武関連の資料をあわせて展示しています。

茂田井武が活躍していた1940年代当時の作品や、1950(昭和25)年から亡くなるまで絵を発表し続けた絵雑誌「キンダーブック」(フレーベル館)などをご紹介するほか、貸出可能な資料もありますので、原画とともにご覧ください。

(以下、展示資料一覧)

第1回府民講座「茂田井武の物語絵」(茂田井武原画展 関連講演会)

原画展の関連イベントとして、絵本研究家の広松由希子さんによる講演会を開催します。

茂田井武に関する複数の著書を持つ広松さんに、その物語絵の魅力をお話しいただきます。

開催日時

平成29年8月26日(土曜日) 午後2時~午後3時30分

場所

大阪府立中央図書館 2階大会議室

講師

広松由希子(ひろまつ・ゆきこ)絵本研究家・作家。

1963年ロサンゼルスに生まれ、東京に育つ。

編集者、文庫主宰、ちひろ美術館学芸部長を経て、2000年よりフリーに。

絵本の研究、評論、執筆のほか、展示企画、講座やワークショップを展開している。

茂田井武に関する編著書

『茂田井武美術館 記憶ノカケラ:新装版』(玄光社)

『茂田井武 思い出の名作絵本』(河出書房新社)

『おめでとう』『ton paris』(講談社)など

定員

中学生以上70人(申込先着順)

受講料

500円(講演会当日にお支払いただきます)

申込方法

来館・FAX・往復はがき・インターネットのいずれかの方法でお申込みいただけます。