大阪府立図書館 平成22-24年度 総括評価について

更新日:2014年2月13日

大阪府立図書館では、平成22年度から24年度までの3カ年を対象として、「基本方針と重点目標」を策定し、これに基づく活動計画である「アクション・プラン」を定め、その成果による活動評価に取り組んできました。

「アクション・プラン」は、重点的に取組むべき活動内容と年度ごとの工程をまとめたもので、現状における機能の補完・強化や、今後の発展を企図する事業に重点を置いています。このため、府立図書館による活動のすべてを表現したものではありませんが、さまざまな指標を通じて、可能な限り多角的な視点で府立図書館の活動を把握しようとしています。これにより、現状の課題と図書館活動全体から見た取組みの意義や可能性を意識化し、目標に向かって図書館が活動していく過程を具体化・「見える化」しています。また、3カ年の「基本方針と重点目標」との連動により、この3年間において、特に力を入れて取り組むとした項目について、その達成度を把握し、次への課題を見出すことも目的としています。

活動評価は、各年度の「アクション・プラン」で示した活動の達成度をもとに行いました。まず、府立図書館による自己評価(総合評価)を経て、外部評価組織である大阪府立図書館協議会活動評価部会においてその妥当性を中心に協議いただき、最終的に図書館協議会でご承認いただくという手続きで毎年度実施しました。重点目標ごとの具体的な評価結果については、別紙「活動評価のまとめ(重点目標レベル)」にまとめています。

この「大阪府立図書館 平成22~24年度 総括評価について」は、府立図書館による自己評価の3カ年の総括評価として、5つの基本方針ごとの評価と、今後に向けた課題を取りまとめたものです。

平成25年8月

大阪府立中央図書館

大阪府立中之島図書館

「基本方針1」

大阪府立図書館は,市町村立図書館を支え,大阪府全域の図書館サービスを発展させます。

都道府県立図書館の重要な役割である市町村立図書館への支援サービスについては、3年間を通じ、情報、物流、研修それぞれにおいて、進展が見られました。

都道府県立図書館の重要な役割である市町村立図書館への支援サービスについては、3年間を通じ、情報、物流、研修それぞれにおいて、進展が見られました。

情報の収集や提供については、市町村の実態を把握するためのアンケートを複数回実施し、積極的な情報共有を図りました。また、人的交流では、協力業務や児童サービス、障がい者サービス等の担当別の連絡会等を実施し、さまざまな情報交換の機会を設けました。

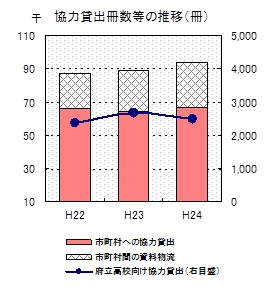

市町村への協力貸出と市町村間の資料搬送を通じた資料提供支援は、着実に推移しています。市町村の現状とニーズ把握を目的として実施した「協力貸出に関する調査」の結果をもとに、一層の拡大に向けた検討を進めています。府立高校への協力貸出(試行)についても、個々の事情に応じてさまざまな資料搬送方法を工夫することにより、対象校数、貸出冊数の拡大を図りました。

市町村支援の柱のひとつである市町村立図書館職員向け研修事業は、市町村のニーズに対応した新たな取組みである「情報検索出前講習」が軌道に乗り、参加者の満足度も高いものとなっています。

今後は、大阪府域の動向とニーズの分析をさらに進めてより効果的な支援を検討していくとともに、府域図書館ネットワークのハブとして、他府県や他館種との連携を推進していく必要があります。

「基本方針2」

大阪府立図書館は,幅広い資料の収集・保存に努め,すべての府民が情報・知識に到達できるようサポートします。

府立図書館の資料提供の大きな柱であるレファレンスサービスについては、府民にその有用性を理解してもらい、利用を促進するための方策に関する検討を進めるとともに、サービスの向上をめざして多様な試みを実施し、一定の成果を得ました。

府立図書館の資料提供の大きな柱であるレファレンスサービスについては、府民にその有用性を理解してもらい、利用を促進するための方策に関する検討を進めるとともに、サービスの向上をめざして多様な試みを実施し、一定の成果を得ました。

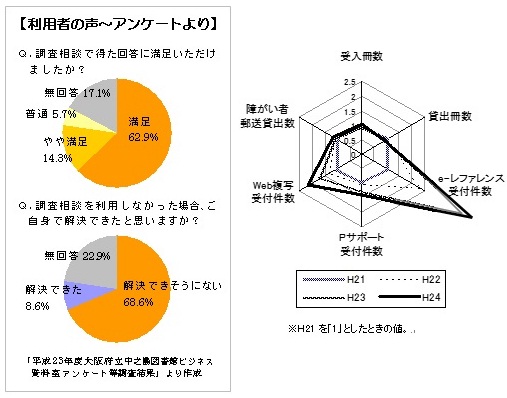

平成22年度にスタートしたe-レファレンスは、利用が大幅に増加しています。また、政策立案支援サービス(Pサポート)による行政部局への資料提供の件数も増加し、利用者の満足度も高いものとなっています。

ビジネス活動を支援するサービスでは、住民生活に光をそそぐ交付金の活用や寄贈依頼により、サービスの基盤となる資料収集を進めました。また、関係機関等と連携しながら多彩なセミナー、研修等を実施するなど情報発信に力を入れるとともに、市町村立図書館との今後の連携に向けて「『ビジネス支援サービス』に関するアンケート調査」を実施しました。

障がい者支援サービスでは、さまざまな障がいのある利用者へのきめ細かなサービスを展開するとともに、平成24年度には、府域図書館における障がい者サービスの状況を把握し、相互の情報交換を目的として、市町村立図書館との情報交換会を開催しました。

資料収集においては、商業的に流通しない資料も含めた多様な資料について積極的な寄贈依頼等を行い、市町村立図書館では十分な蔵書を構築することが難しい資料の収集に努めました。また、入札による資料購入の導入等により、公平性・透明性を確保しつつ、効率的な資料収集にも努めました。

今後も引き続き、利用者の多様なニーズを見極め、そのニーズに応えられる府立図書館ならではの蔵書構築やサービス提供を追求するとともに、府域の「保存図書館」としての役割を果たしていくため、蔵書評価と資料収蔵能力の確保を行っていく必要があります。特に、重要性を増すデジタル資料の収集・提供については、平成25年度に実施を予定している図書館情報システムのリプレイスに向けて検討を進めています。

「基本方針3」

大阪府立図書館は、府域の子どもが豊かに育つ読書環境づくりを進めます。

こども資料室における児童サービスの蓄積と、国際児童文学館の豊かな資料を活用した情報提供、研修事業により、府立図書館の子ども読書活動推進事業は着実に進展しました。「講師派遣事業」や「合同研修」等により、子どもの読書にかかわる大阪府域のさまざまな人たちとのつながりが生まれ、学校支援サービスや体験学習等の学校による利用も伸びています。

児童サービスでは、図書館利用が困難な子どもたちにサービスを届けるためのモデル事業として、乳児院や児童福祉施設の子どもたちに向けたサービスや、多言語によるおはなし会の試み等、新たな取組みが進展しました。

国際児童文学館は、旧施設(大阪府立国際児童文学館)から資料と機能を引き継ぎ、平成22年度から3年間の移行期間に、業務の引き継ぎを鋭意行ってきました。具体的には、引き継いだ資料をさらに充実させ、広く利活用してもらうために、初年度の運用指針類の策定から、コンピュータシステムの更新、資料保存のための保護カバーの装着等の取組みを着実に進め、移転資料の再整備に向けた道筋を整えてきました。

今後は、図書館協議会からご提言いただいた「大阪府立中央図書館国際児童文学館の今後のあり方報告書」の方向性を踏まえ、専門性を確保しつつ公共図書館として幅広い利用につながるよう、取組みを進める必要があります。国際児童文学館とこども資料室のより一体的な取組みを推進し、国際児童文学館の専門的利用の促進、こども資料室における児童サービスの実践の拡充と府域図書館・学校等へのフィードバック等、質の高い、効果的な取組みを進めていきます。。

「基本方針4」

大阪府立図書館は、大阪の歴史と知の蓄積を確実に未来に伝えます。

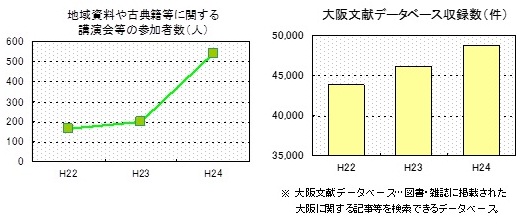

大阪資料・古典籍サービスにおいては、参加型ワークショップや展示資料について職員が解説するギャラリートークの実施等、この3年を通して新たな試みも導入しつつ、若い世代も含め、大阪の文化に関わる情報の発信・大阪の理解を広げる取組みを推進しました。それらの取組みや、所蔵資料の学術調査への協力等を通じ、外部の研究者、関係機関との連携も一層進展しました。

大阪資料・古典籍サービスにおいては、参加型ワークショップや展示資料について職員が解説するギャラリートークの実施等、この3年を通して新たな試みも導入しつつ、若い世代も含め、大阪の文化に関わる情報の発信・大阪の理解を広げる取組みを推進しました。それらの取組みや、所蔵資料の学術調査への協力等を通じ、外部の研究者、関係機関との連携も一層進展しました。

サービスの基礎となる資料収集の面では、地域資料の確実な収集のため、マニュアルやツール類の整備を進め、人材育成も含めた取組みを進めていくことができました。

平成24年度は、大阪関係のレファレンス事例の公開件数の増加を図ったほか、平成25年度に予定している図書館情報システムのリプレイスを見据え、重要性を増すインターネットを通じた情報発信を一層強化していくよう検討を開始しました。引き続き、情報発信の強化に取り組むとともに、デジタル形態で発行される大阪府政資料の収集・提供についても、収集方法の検討を進めていきます。

「基本方針5」

大阪府立図書館は、府民に開かれた図書館として、府民とともにあゆみます。

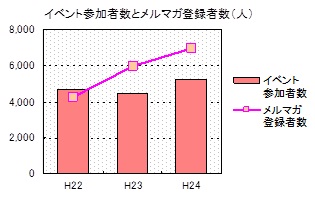

3年間を通じ、ホームページやメールマガジンを活用した情報発信を活発に展開しました。

3年間を通じ、ホームページやメールマガジンを活用した情報発信を活発に展開しました。

年間を通じて多数実施している府民参加の事業も好評です。市場化テスト受託業者との官民協働の取組みのほか、外部関係機関や近隣施設との連携についても、新たな取組みが進展しました。中央図書館のブラウジングコーナーリニューアル等の、施設の有効活用を進める取組みもいくつか実を結びました。

今後は、利用状況の把握・分析を行いながら、より一層効果的な情報発信、事業を推進していく必要があります。

大阪版市場化テストについては、3年間が経過し、事業者と図書館の努力により、概ね円滑に業務を推進できる状態にあります。まだ課題はあるものの、利用者アンケート結果においても、高い満足度がみられます。次期委託に向けては、今期の経験をふまえ、府立図書館にふさわしいサービス水準を維持していくための事業者選定方法等、さらなるサービスの向上を目指して、準備を進めていきます。

国際児童文学館の中央図書館への移転・開館、市場化テストの導入から始まった今期3カ年は、府立図書館にとって大きなチャレンジの期間となりました。

その中で、市町村立図書館支援としての研修事業の強化、レファレンスサービスをはじめとする利用者サービスの充実、外部連携を広げながら実施してきた資料展示・講演会・セミナー等の事業等、アクション・プランに掲げた取組みを推進し、3カ年の目標として掲げた事項は、概ね達成することができました。

その一方、取組みを進め、その活動の評価を行う中で見えてきた課題もあります。例えば、サービスの利用状況に関する変化を経年で把握したことで、e-レファレンス等の遠隔サービスが増加する一方で、個人貸出冊数等の横ばい、または減少傾向にある指標も明らかになっています。その要因等については、より一層の現状分析・ニーズ把握を進めることが必要となっています。

また、各自治体の厳しい財政状況を背景に、住民に身近な市町村立図書館と広域自治体である都道府県立図書館の役割の違いやサービスのあり方に関する議論が活発になっています。このような状況を踏まえ、府立図書館という存在を明確に位置づけ、どのような活動を展開していくのかを府民に示すため、情報発信を強化していく必要があります。また、外部機関との連携強化についても、その必要性が高まっています。

これらの活動を支えるには、多様化する資料・情報に精通しつつ、外部機関とも連携を図り、図書館サービスを企画・運営できる人材の育成が必要となります。あわせて、今後一層の進展が予想されるデジタル化・ネットワーク化に対応した府立図書館のサービスを支える基盤整備を進めることが重要です。

図書館を取り巻く社会情勢は、今後も大きく動いていくと考えられます。状況の変化をつかみ、それに対応する力を高めていきながら、一方で、図書館の変わらない役割を見つめ直し、府民にとって必要なサービスとは何かを問い続け、常に発展への可能性を追求していくことが求められます。