こども向け調査ガイド~人形芝居(改訂)

更新日:2025年3月31日

大阪府立中央図書館こども向け調査ガイド 9

2025年3月

人形芝居 [PDFファイル/309KB]

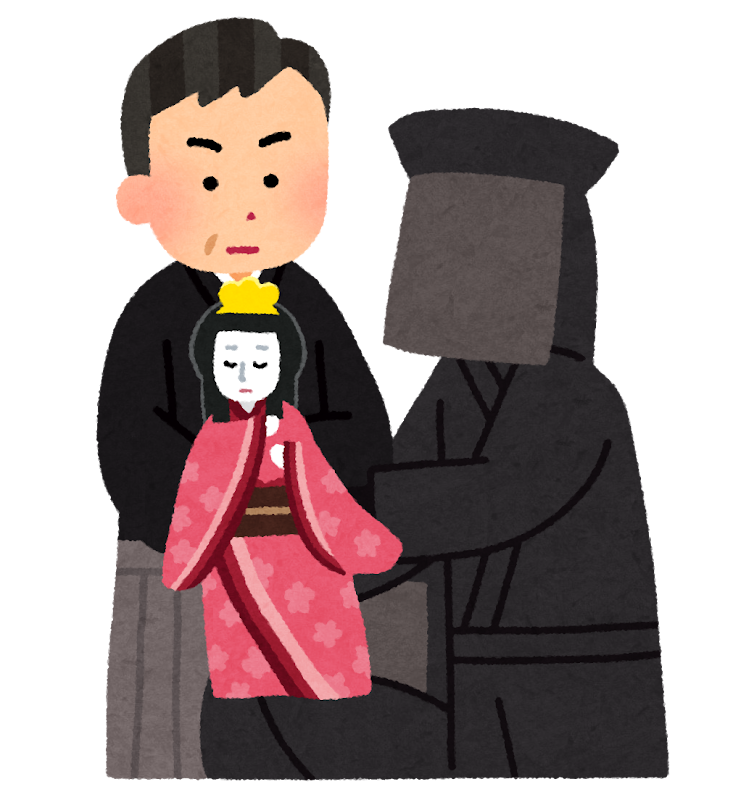

【問題】江戸時代に大阪で生まれ、今も続いている人形芝居ってなあに?

(1)文楽(ぶんらく) (2)歌舞伎(かぶき) (3)からくり人形

答えはこのページの下にあるよ!

調べてみよう!

■『日本の伝統芸能を楽しむ [4] 文楽』

(岩崎和子/著 偕成社 2017.4 【J772/8N/4】)

文楽の基礎(きそ)知識(ちしき)と文楽の舞台(ぶたい)や人形の首、人気の場面を写真やイラストで紹介しています。人形の衣裳(いしょう)や髪(かみ)結(ゆ)い、小道具やお囃子(はやし)など文楽を支えている人たちの仕事についても載(の)っています。(中学年~)

■『桐竹勘十郎と文楽を観よう(新版日本の伝統芸能はおもしろい)』

(小野幸恵/著 桐竹勘十郎/監修 岩崎書店 2015.2 【J777/10N】)

文楽の人形遣(つか)いを代表する桐竹(きりたけ)勘十郎(かんじゅうろう)が案内する文楽の世界。おすすめの演目(えんもく)や人形遣いになった理由もわかります。(高学年~)

■『曽根崎心中(ストーリーで楽しむ文楽・歌舞伎物語 4)』

(近松門左衛門/原作 令丈ヒロ子/著 鈴木淳子/絵 岩崎書店 2019.1 【J 912/3NX/チ】)

江戸時代の劇作家(げきさっか)、近松(ちかまつ)門左衛門(もんざえもん)の半生(はんせい)と彼の代表作で大阪が舞台の「曽根崎(そねぎき)心中(しんじゅう)」のおはなしを紹介しています。歌舞伎と人形浄瑠璃(じょうるり)の違いや文楽の舞台ができるまでについてもわかります。(高学年~)

行ってみよう!

■「国立文楽劇場」

夏休みには、「西遊記(さいゆうき)」などこども向けの作品と出演者によるわかりやすい文楽についての解説を上演する親子劇場があります。

【答え】(1)文楽です。江戸時代に、浄瑠璃(じょうるり)、三味線(しゃみせん)、人形、三つの技(わざ)が出会って生まれました。2003年11月ユネスコ無形(むけい)世界遺産(せかいいさいん)に選ばれました。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)