調査ガイド 日本史を調べる_はじめの一歩

更新日:2025年2月28日

大阪府立中央図書館調査ガイド 12 2025年2月 » [PDFファイル/544KB]

日本史に関する本や文献は非常にたくさんあります。また調査に必要な歴史史料も、現在続々と刊行されています。日本史を調べるには、これらの資料を駆使する必要があります。

【調査ガイド 日本史を調べる_はじめの一歩 目次】

1. まずは辞書から(辞典・事典について)

全体像をつかむには、辞書が大変便利です。まず全体像をつかんでみましょう。

辞書での調査の際には、まず、本文を読んで内容をつかむとともに、使われているキーワードにも注目しましょう。ここで得たキーワードは、後の資料の検索に際におおいに役立つはずです。

また、「をも見よ参照」といって関連する別の項目もあたるとよいでしょう。

参考文献や引用文献が明記されている辞書の場合は、さらにその文献にあたることで調査の次のステップに進むことができます。

【 】は当館資料の請求記号です。

≪歴史≫

■ 『国史大辞典』 全15巻17冊 (吉川弘文館 1979-1997)【210/176】【210.03/3N】

日本歴史全領域を網羅し、さらに考古学、人類学、民俗学、国語学、国文学等の隣接分野にもおよぶ54,000点の項目を50音順に配列した歴史辞典。参考文献が明記されていますので、調査の次のステップへ活かせます。

■ 『日本史大事典』 全7巻 (平凡社 1992-1997)【210.03/19N】

総項目は約25,000点。ルビが多く、初心者でも調べるのに便利な事典です。

☆その他、『日本歴史大辞典』全10巻、別巻2巻(日本歴史大辞典編集委員会/編 河出書房新社 1985.1-1986.1)【210/411】や、『平安時代史事典』上下巻、資料・索引編(古代学協会/編 角川書店 1994.4) 【210.36/16N】『明治時代史大辞典』3巻、4巻(補遺・付録・索引)(宮地正人/[ほか]編 吉川弘文館 2011.11-2013.10)【210.6/628N】など時代別の辞書もあります。

■ 『日本史総覧』 全6冊+補巻3冊(新人物往来社 1983-1986)【210/273】

1巻:考古・古代1、2巻:古代2・中世1、3巻:中世2、4巻:近世1、5巻:近世2、6巻:近代・現 代、補巻:中世3・近世3、補巻2:通史、補巻3:近世4・近代2から成っています。

それぞれ、事項が50音順に並べられているわけはなく、「国造・県主一覧(古代)」や「各藩変遷表(近世)」などが記載されています。「近世貨幣相場一覧」では江戸期各年の江戸・京都・大坂の金一両、銭一貫文の相場が記載されています。

■ 『藩史大事典』 全8巻 (雄山閣出版 1988-1990)【210.5/6N】

1巻:北海道・東北編、2巻:関東編、3巻:中部編1、4巻:中部編2、5巻:近畿編、6巻:中国・四国編、7巻:九州編、8巻:史料・文献総覧・索引から成っています。各地方の藩ごとに概要、藩主一覧(藩主の変遷)や職制や基本史料について記述されています。

≪人名≫

■ 『日本古代中世人名辞典』 (平野邦雄・瀬野精一郎/編 吉川弘文館 2006)【281/917N】

『国史大辞典』から古代と中世の人名3372項目を50音順に抽出した人名事典です。神武天皇から天正17(1589)年までの対象としています。シリーズに『神道史大辞典』(中之島図書館所蔵)、『日本仏教史辞典』【180.3/28N】、『日本近世人名辞典』【281/874N】、『日本近現代人名辞典』【281/578N】があります。

■ 『国書人名辞典』 (市古貞次/[ほか]編 岩波書店 1993-1999)【281/170N】

国初から慶応3(1867)年までに編纂された国書の目録『国書総目録』に収録された本で著作を有する約30,000人の編著者を解説した辞典です。著作一覧の他、参考文献にさまざまな人名辞典が挙げられています。

☆その他、地名辞典(平凡社の『日本歴史地名大系』各都道府県【291/95】には引用文献が多用されており日本史を調べる際に有益です。また角川書店の『角川日本地名大辞典』【291/81】)もよく使う資料です。

2. 大阪府立図書館が所蔵する日本史の本の検索

全体像がつかめたら、大阪府立図書館のOPACで検索してみましょう。

検索の際、書名がわかっていれば「書名」の欄に本の名前を入れて検索してください。

書名が分からない場合は、「書名」の欄にキーワード(例:「大化の改新」「関ヶ原」「太平洋戦争」など)を入れてください。その際に辞書で得たキーワードが効果的です。

※「古代」や「江戸」といった広い概念のキーワードで検索すると非常にたくさんヒットするので要注意。

又は、「分類」欄に数字をいれます。

分類について

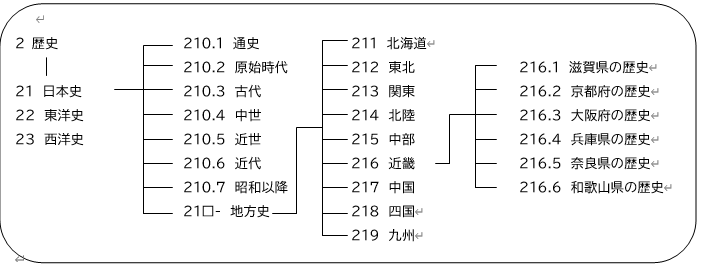

日本十進分類法 本の内容(主題)によって下のように展開します。

例えば、中世なら「210.4」、大阪の歴史は「216.3」という数字を入れると検索できます。

なお、この場合もたくさんヒットするので「書名」にキーワードを入れて掛け合わせ検索してみましょう。

例)分類「216.3(大阪府の歴史)」+書名「戦争」で大阪の歴史における「戦争」とついた本が検索できます。

!この数字のラベルの貼っている棚を見て回るのもけっこう効果的!-「ブラウジング」といいます。

・研究者がわかっていれば「著者」からも検索してみてください。(例:考古学→「森浩一」)

検索結果の見方は「調査ガイドNO.1 大阪府立図書館で本を探すには?」をご覧ください。

なお、分野の特化した資料は日本史(210)以外に収められています。

(例えば) ・美術=美術に関する本の集まっている棚 (平家納経などは4階 人文系資料室 18-21の棚)

・政治=政治に関する本の集まっている棚 (昭和の政治の動きは 3階社会自然系資料室 05の棚)

・法律=法律に関する本の集まっている棚 (延喜式などは 3階社会自然系資料室 07の棚)

・交通=交通に関する本の集まっている棚 (五街道などは 3階社会自然系資料室 46の棚

各階をブラウジングしてみてください。

3. 雑誌記事を調べる

本だけでは満足な情報が得られなかった場合、さらに専門的な領域に調査を進めるために雑誌記事を調べてみましょう。

● 「CiNii Research」(国立情報学研究所)[web] 論文を検索するサイトです。掲載する雑誌について、改めて所蔵を確認する必要があります。なお、機関リポジトリの表示のあるものは、そのままインターネットで閲覧することが可能です。

●「国立国会図書館サーチ」(国立国会図書館)[web]

国立国会図書館および国内の主要な図書館の所蔵を検索できるホームページです。国立国会図書館作成の雑誌記事索引のデータを収録しており、雑誌記事を対象にした検索が可能です。

また、「国立国会図書館デジタルコレクション」を対象にした検索も同時に行うことができ、近世~現代にかけて、学術雑誌を対象にした目次検索・本文検索が可能です。

●雑誌記事索引データベース「ざっさくプラス」(皓星社)[データベース]

※中央図書館3階社会・自然系資料室で利用可能。

明治から現代にかけての雑誌記事索引。「明治・大正・昭和前期雑誌記事索引集成」(皓星社)を基に、独自データや、国立国会図書館の「雑誌記事索引」のデータも収録しており、明治から現在までの全国誌から地方誌までの雑誌記事がシームレスに検索できます。

さらに、以下の雑誌にて、新しい論文情報が目録として掲載されています。

●『史学雑誌』(史学会 月刊) 【P 20/6NX】 ※中之島所蔵。特定号に「史学文献目録」が掲載

●『日本歴史』(吉川弘文館 月刊)【P 21/34NX】 ※毎号「雑誌論文目録」が掲載

4. 一次史料を調べる

「歴史史料」とは、その時期に書かれた文書や記録などの歴史研究の素材そのものとなるもので歴史研究には欠かせない重要な資料となります。日本史のレポートを作成する際にこれらの史料を用いるとオリジナリティは増すでしょう。今日では活字になった史料もあります。以下、主な「歴史史料」を集めた本をご紹介します。

■ 『国書総目録』 (岩波書店)【025.1/96】【025.1/1N】

国初から1867(慶応3)年までに日本人が書いた本、編集した本(国書)の目録。読み、著者、成立年(初版が刊行された年等)が記され、その本を持っている機関や翻刻(活字)情報が載っています。

(所蔵機関は、資料発行当時から変更されている場合があります)

この資料をもとにした「国書データベース」は、書名等のキーワード検索ができるほか、インターネット上で公開されている史料の画像を閲覧することもできます。

■ 『大日本史料』 (東京大学史料編纂所/編 東京大学出版会)【320.8/299/#】【210.08/35N】【210.08/7NX】

六国史の後を受けて、仁和元(887)年から明治維新までの期間の史料を集大成しようとしているもので、現在も刊行中です。この期間全体を16編に分け、諸史料を編年に収めています。

編集の方針は、日本史上の様々な事件について、色々な史料からその記述を抜き出し、集めたものです。収録されている史料は古記録・古文書の両者を含みます。

■ 『大日本古文書』 (東京大学史料編纂所/編 東京大学出版会)【320.8/301/#】【210.08/54N】【210.08/8NX】

古代から近世にわたる古文書が収められています。大宝2(702)年から宝亀11(780)年までの古文書を編年順に集めた「編年」と、正倉院・高野山・伊達家などといった、所蔵者別に編纂された「家分け文書」、嘉永元(1848)年の「米国使節ノ渡来」以降の「幕末外国関係文書」を収めた巻と、その付録との三部制となっています。

なお、『大日本史料』 『大日本古文書』 については、下記に紹介する「東京大学史料編纂所データベース」にて関連データベースが公開されています。

■ 『新訂増補国史大系』 全66巻(黒板勝美・国史大系編集会/編 吉川弘文館)【320.7/197/#】【210.08/18N】

古代から近世までの主に編纂書物を収めています。例えば、編纂物である「延喜式」や「徳川実紀」などといったものはこれを見るとよいでしょう(例えば「延喜式」は、18~20巻、「徳川実紀」は38~47巻)。

また、古代から中世史研究の基本的文献である「尊卑分脈」(58~60巻下、索引別巻2)や、「公卿補任」(53~57巻、索引別巻1)もこれに収められています。この資料集は、頭注にて諸本の異同を詳しく伝えている点が特徴です。

■ 『大阪編年史』 全27巻(大阪市立中央図書館市史編集室)【216.3/894N】

幸田成友が「大阪市史」編纂に際して収集した編年の史料集稿本を元にした史料集です。市史完成後大阪市役所書庫に置かれていたものを1966(昭和41)年より、本庄栄次郎・黒羽兵治郎の監修で新たに手を加えて刊行したものです。神武天皇戊午から慶応3年までの、膨大な史料のうちで大阪に関する部分を抜き出して編年に収めたもので、大阪の歴史研究には欠かせない史料集です。大阪市立図書館ホームページ内の市史編纂所のページにてデータベース(PDF)が公開されています。

その他史料について、詳しくは中之島図書館「歴史資料集のみかた」(ホームページのみ)をご覧ください。

各自治体の発行している都道府県史/市町村史の「資料編」にも多数の「史料」が収められています。

5. インターネットで探す一次史料

●「ジャパンサーチ」[web]

日本国内の幅広い分野のデジタルアーカイブと連携し、横断的に検索できるページです。キーワード検索後、コンテンツの絞り込み条件を「ウェブ公開」と設定することで、インターネット上で閲覧できるものを探すことができます。

●「東京大学史料編纂所データベース」[web] 「大日本史料」や「大日本古文書」、「平安遺文」などのデータベースです。検索が容易な上に画像データで内容を確認できるものもあります。

●「国立公文書館」[web]

国立公文書館が提供する「特定歴史公文書」(歴史的に重要な公文書)のデータベースで、目録情報の検索ができます。資料原本のデジタル画像の閲覧が可能ですので、ご自宅でも利用することができます。

関連ページとしてアジア歴史資料センターのデジタルアーカイブもあります。

6. 大阪について調べる便利なデータベース

● 大阪府立中之島図書館「おおさかポータル」[web]

● 大阪市立図書館「おおさか資料室」[web]

もっと詳しく ⇒ 4階カウンターにお気軽にお問い合わせください!