「はらっぱ」 No.36 「YA!YA!YA!べんりやん図書館」ホームページのリニューアル及び、「大阪府立中央図書館YAチーム公式Instagram」について

更新日:2023年3月31日

YA利用活性化チーム

1. はじめに

「YA!YA!YA!べんりやん図書館」ホームページは2008(平成20)年に開設され、YA(ヤングアダルト)世代向けのページとして長年にわたり機能してきた。しかし、WEB技術やデバイスの急速な進化発展、SNSの普及等ホームページを取り巻く環境は大きく変化し、YA世代向けの広報ツールとしてそぐわなくなってきた。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休館が度々生じると、ますます非来館による利用に向けた広報窓口の重要性が認識されるようになった。

そこで2021(令和3)年度、ホームページのリニューアル及び、チーム独自のSNSを立ち上げ、非来館でのYA世代向け広報窓口を拡大するよう試みた。

2. ホームページのリニューアルについて

「YA!YA!YA!べんりやん図書館」旧サイト

「YA!YA!YA!べんりやん図書館」新サイト

| 旧サイト | 新サイト及びInstagram |

| 〇図書館を使いこなす ・図書館ってこんなところ 図書館やレファレンスについての説明を掲載したページ群 ・読みたい本、さ・が・そ! 当館発行YA向けリーフレットのweb版や文学賞受賞作品を紹介するページ群 〇みんなで楽しむ ・YA!YA!YA!みんなの広場 BBSやblogなど交流を目的としたページ群 〇調べものをする ・情報検索の基礎 資料検索の仕方などを教えるページ群 〇べんりやんサイト集 リンク集 | 〇About YA自体、当館のYAサービスについての説明を掲載 〇図書館紹介 図書館自体、大阪府立図書館についての説明を掲載したページ群 〇本の紹介 旧ページの「読みたい本、さ・が・そ!」 〇調べ方案内 本の探し方などレファレンスに特化した説明を掲載したページ群 〇交流・情報発信 旧ページの「みんなで楽しむ」 BBS機能と展示・イベントや新着図書の紹介等、鮮度が大切な情報の掲載を担う |

2.1 ホームページリニューアルの経緯

リニューアルの検討を始めたのは2018(平成30)年度末であった。

2000年代のWEB環境はホームページを作成し、アクセスしてもらうことが中心であった。しかし2010年代になると、SNSが普及し、より多くの人々がTwitterやFacebookなどのプラットフォーム上にアカウントを作成し、情報発信・交流をするようになった。旧ホームページ上に情報発信・交流機能を全て盛り込んだ形は2010年代以降のWEB環境にそぐわなくなってしまっていた。

また、スマートフォンの普及がきっかけで、WEBページをPC・スマートフォン画面のいずれでも快適に見ることができるよう対応することが必要となった。

2.2 リニューアルの流れ

当館にはYAサービス専任の担当者がないため、各課から参加するYA利用活性化チーム(以下「YAチーム」という)員で分担して作業し、リニューアルまでは約3年かかった。

一年目の2019(令和元)年度は、新ホームページの構想案を作成した。利用者にあまり見られていないと思われるコンテンツ、新しく付け加えたいコンテンツの案をチーム員から出し、まとめた。この時に毎週の本の紹介や、所蔵があるドラマやアニメ作品の原作の紹介を行いたいという、頻繁に更新が必要なコンテンツの追加希望があり、のちのInstagramの活用に繋がっていった。

2020(令和2)年度は、コンテンツ内容を作成した。旧ホームページでも図書館サービスに関する紹介等を掲載していたが、より分かりやすくなるよう文章を再構成し、図などを追加した。

2021(令和3)年度は、実際のホームページ制作及び新規SNS(Instagram)の立ち上げを行った。2019(令和元)年度の構想の中で、更新が頻繁なコンテンツとBBSや問い合わせなどの交流機能はSNS、それ以外をホームページと切り分け、新規SNS立ち上げの傍ら、ホームページ自体の実際のリニューアル作業を行った。

2.3 改装時に気を付けた点

1点目は、モバイルフレンドリー(スマートフォンで見やすい)画面の作成である。YA世代のサイト利用のメインであるスマートフォンやタブレットで見やすいデザインとなるよう、閲覧する画面サイズによってサイトの表示を変更するレスポンシブデザインを採用した。

スマートフォンで表示される画面

2点目は、図・写真を増やすこと(ビジュアル化)である。YA世代は画像や動画で情報を理解することに慣れており、文章ばかりだと読まれないため、出来るだけ画像を使用するよう心掛けた。

3点目は、過去の蓄積を活かすことである。旧サイトには、文学賞受賞作品の掲載ページや、YA向けリーフレットのWEB版など、運営を続ける間に積み重なった情報があった。これらについては新サイトに移行し、バックナンバーも見ることができるようにしている。

YAサービスについての紹介

過去の文学賞受賞作のページ

3. YAチーム独自のSNS「大阪府立中央図書館YAチーム公式Instagram」について

3.1 新規SNS立ち上げの経緯

2.1で述べたWEB環境の変化から、特にYA世代向けの情報発信を行う場合SNS活用の必要性が強まっていた。大阪府立図書館では中央・中之島図書館の両館で1つのTwitterアカウントを利用している。様々な課からこのアカウントを通じ情報発信が行われるため、その中ではYAチームの投稿が埋もれがちであった。

2020(令和2)年度の新型コロナウイルス感染拡大防止のための長期臨時休館を何度か経験する中で、インターネットを通じてYA世代に様々なことを発信していこうと試みた。具体的な発信内容は、ホームページで自宅から無料で楽しめるコンテンツを集めたリンク集の作成や、ブログ及び図書館本体のTwitterでの資料紹介等である。ところが、ホームページでは更新に手間がかかり、即時性に欠けることが欠点であった。

以上の状況が浮かび上がり、ホームページだけではなくTwitter以外の独自SNSをチームで使用する必要性を感じ、他のSNSアカウントの作成を検討することにした。

3.2 専用Instagramアカウント作成までの流れ

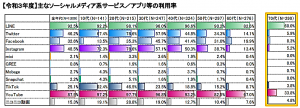

ホームページリニューアルに合わせて2021(令和3)年度での本格実施を目指し、情報収集し、複数のSNSを比較検討した。そのうえで使用するSNSを選定した結果がInstagramである。

Instagramを選択した理由は、以下の3点である。

・若年人口の利用が多いが、図書館で採用している館が少なく競合しない。(選定当時)

・ビジュアルメインのSNSのため良い装丁・デザインの本があれば、人を惹きつけることが可能。

・デジタルネイティブであるYA世代は写真や動画文化に親しんできているので、文字をじっくり読むよりは直感的に良し悪しが分かるメディアに対し親和性が高い。SNSはホームページまで来てもらえない層にアプローチしやすい。

【参考】「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」(総務省)

Instagramは一般向けの情報発信と区別するため、YAチームの専用アカウントとした。チーム内で発信するコンテンツについて検討し、規則や運営方針を整備した。2020(令和2)年度末の3月、1か月を試用期間とし、2021(令和3)年度から本格的に運用を開始した。この時点でYAチームの新ホームページの構想の中にSNSの活用が取り込まれ、それを受けて改装の実作業に取り掛かることとなった。

4. ホームページ及びInstagramの運営と課題

4.1 運営

先にも述べたが、専任のYAサービス担当者がおらずチーム制をとっており、ともすれば事務局に負担が集中しがちになる。そこで、ホームページ・SNSともチーム員の所属課・所属室ごとに管理するコンテンツを振り分け、担当制とした。

年度初の会議時に役割を確認し、前年度の運営に問題が無かったかを確認した上で、必要があれば再振り分けを行っている。

単純な情報発信機能はInstagramが基本的に役割を担う。Instagramは気軽な図書館への窓口と感じてもらえるよう心掛けており、図書館からのSNSへの投稿は硬い文章になることが多いが、YA世代向けにややライトな語り口を目指し、顔文字・絵文字も使用して親しみやすさを感じられるようにしている。文章は短めにし、もっと情報がほしいという人はホームページ等へ誘導するようにして、機能を分けている。

また、新着図書関連の記事のアーカイブをホームページに作るなど、ホームページにはYA関連の情報のストックとしての側面もある。

・ホームページの運営

SNSほどは頻繁ではないが、ブログにあたる「職員の日記帳」等、比較的更新が多いコンテンツは月ごとに担当を決めるなど、チーム員で手分けして維持している。その他、図書館についてのページ等、頻繁に更新しないページについては1年に1、2度確認し、鮮度を保っている。

・Instagramの運営

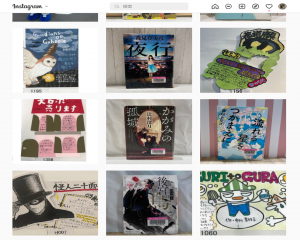

投稿記事作成の担当者を決め、記事を作成している。定期的に投稿があり、動いているアカウントと思われることが大切なので、週に1回以上は何らかの投稿があるようにしている。

写真を撮影する際は装幀に合わせた背景を使用するなど、少しでも目を引くよう工夫している。図書の表紙を写真に撮り投稿する際、出版者への許諾が必要な場合は都度許諾を得ている。

また、特定の話題に関心を持つ人に見てもらいやすいようにハッシュタグを使用している。大阪府立図書館オリジナルのハッシュタグ(例=「#大阪府立中央図書館YA チーム」)も作成し、興味を持った人により多くの投稿を見てもらえるようにしている。

フォロワー数は現在460(2023(令和5)年3月3日現在)である。フォロワーの分析を見ると大阪府民が多いが、ごくわずかに諸外国からのフォローもある。年齢層としては30代40代が多い。学校図書館等のアカウントも散見され、選書等の参考にフォローしていただいていることもあるかと考えている。

実際の投稿写真

4.2 今後の課題

2021(令和3)年4月よりYA世代向けのInstagramを開設し、徐々にフォロワーも増えてきているが、YA世代はあまり多くない。そのため、一番の課題は若年層のフォロワーを増やすことである。

フォロワーを増やすためには、積極的な広報が求められる。アカウントを知ってもらう必要があるため、各学校や若年層が集まるイベント等で積極的にアピールしていく。実際に研修で学校図書館等に関わる方々が来館された際に、広報用のカードやPOPを配布し、Instagramの認知・フォローに繋がったこともある。

また、SNS自体や機能へのより深い理解と活用が必要である。ショート動画の投稿機能や、ストーリー機能などまだまだ活用できていない機能も多い。

最後に、当事者である若者を巻き込んでいくことである。当館で中高生対象に毎年実施している「あなたのおすすめ本のPOP広場」のように、自分や友人、教員など周囲の人々の作成したものや書いたものは関心を集めやすい。同様のイベントの情報や学校現場の図書委員制作物などを投稿する等、YA世代当事者を巻きこむ手段を増やしていきたい。