道頓堀展 ~描かれた なにわの華~(4)

更新日:2003年10月12日

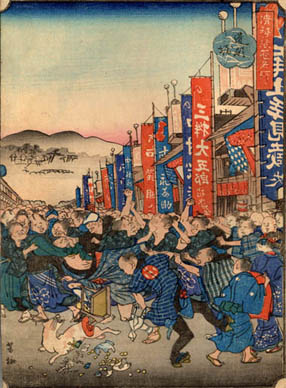

4 芝居町の風俗

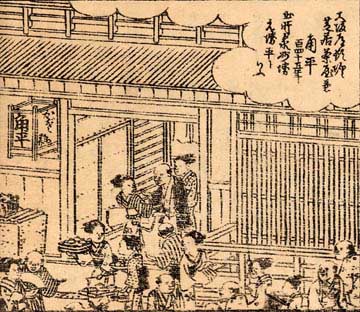

27「(日本唐土)二千年袖鑑」拾遺天

嘉永2(1849)

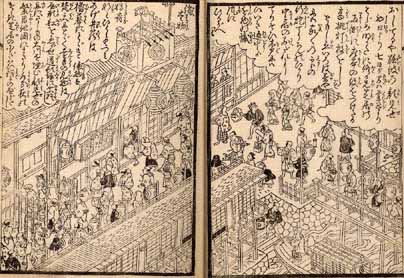

29「(新撰)古今役者大全」三

寛延3(1750)

道頓堀は、通りをはさんで陸側の「芝居側」と、川に面した「浜側」で町が構成されている。官許の芝居小屋が立ち並ぶ芝居側に対して、浜側には、芝居茶屋が立ち並び、町全体が一体として芝居を中心に動く芝居町を形成していた。

芝居茶屋

元禄10年(1697)、46軒の水茶屋が許可されたことにより、それ以前からのものと合わせて58軒のいわゆる「いろは茶屋」が誕生した。初期の小屋には屋根がなかったので、公演の途中で急に降雨となったときなどのため実質的な必要に迫られてできたものであったが、後には長い幕間の休憩や食事の便などの総合的なサービスを提供するものとなった。当時は、劇場で直接客に販売されたのは平土間の席のみで、上等の客は観劇する際には茶屋を通して切符を買い、案内や幕間の休憩、飲食などすべて茶屋を通して行なわれるシステムであった。明治頃までは道頓堀川から茶屋の裏手へ舟で乗りつける客もあり、この場合観劇は前夜から丸一日掛かりの大行楽であった。丸盆、弁当の棚をさげ、赤い前垂れをしてかいがいしく通を行き来する「お茶子はん」の姿は茶屋が近年になって衰勢に向かうまで長らく道頓堀の名物ともなっていた。

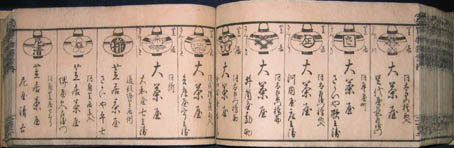

28「商人買物独案内」 文政2(1819)

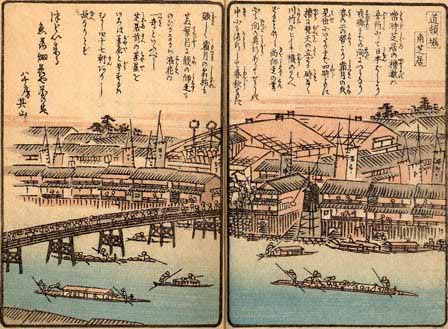

18「浪華の賑ひ」二 安政2(1855)

35「(滑稽五十景)浪花名所」

38「浪花百景」道頓堀角芝居 歌川国員画

47「大阪案内」明治28(1895)

56「美人見立京阪神名所図絵」

明治36(1903)

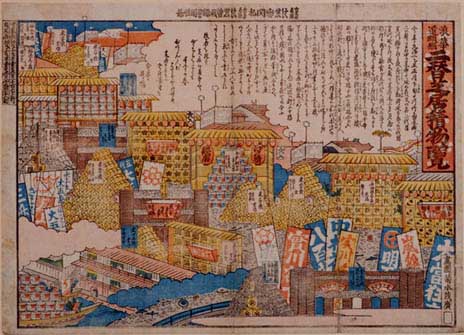

37「浪花道頓堀二替芝居積物一覧」

(「芦の葉風」所収)

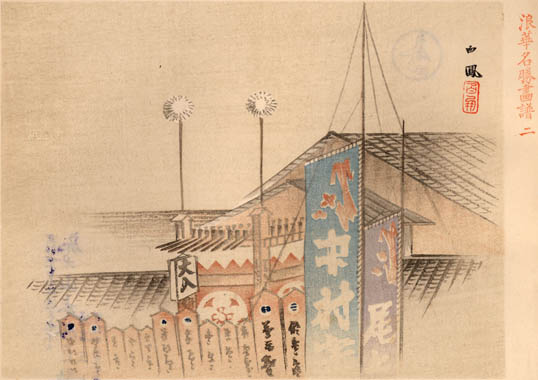

36「浪花名勝画譜」白鳳画

40「浪花名所図会」歌川広重画

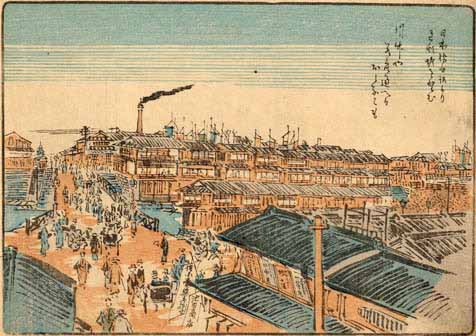

42「浪花道頓堀川作繁栄之図」長谷川小信画

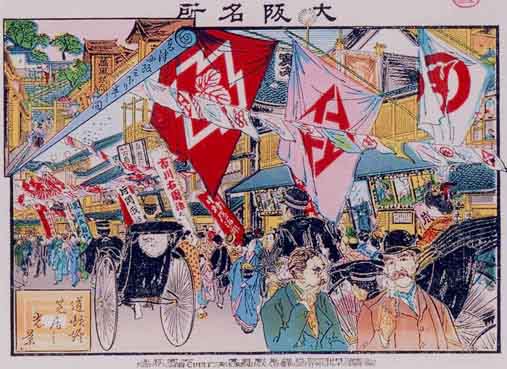

55「大阪名所」明治31(1898)

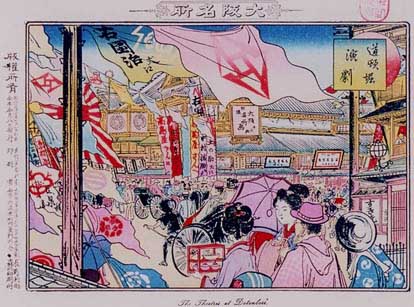

54「大阪名所」明治33(1900)