「はらっぱ」 No.38 国際児童文学館イベント紹介

大阪府立中央図書館 国際児童文学館

令和6年、国際児童文学館では、子どもの本に関するイベントや貴重な所蔵資料を紹介する展示等を開催した。ここでは、令和6(2024)年1月から12月の活動を紹介する。これらの概要や資料リストは国際児童文学館ホームページに掲載しているので、併せてご覧いただきたい。

【大阪府立中央図書館 国際児童文学館 イベント情報】

http://www.library.pref.osaka.jp/site/jibunkan/kiroku.html

資料小展示 日本の子どもの本 珠玉の30選

期間:4月2日(火)から6月27日(木)

場所:室内小展示コーナー

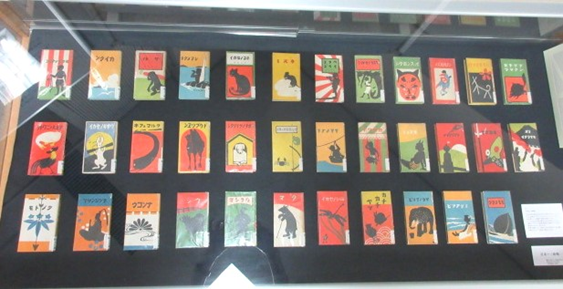

本展示は、平成28(2016)年度より国際児童文学館の定例小展示として企画しているものである。国際児童文学館で所蔵している88万点に及ぶ資料の中より、巖谷小波/著『こがね丸』、呉文総/訳『八ツ山羊』、博文館発行『少年世界』創刊号、雪花山人/著『(真田三勇士忍術之名人)猿飛佐助』(立川文庫)、田河水泡/作『のらくろ上等兵』、江戸川乱歩/著『怪人二十面相』、など、明治・大正・昭和の名作30点を紹介した。とくに稀少な巖谷小波/著・杉浦非水ほか/画『日本一ノ画噺』全35冊は表紙を並べて展示した。会期中のアンケートでは、「古い本の保存がとても良いのに驚いた」「『日本一ノ画噺』の表紙のデザインが、モダンでよかった」「珍しい資料がみられてよかった。今読んでも面白そうだと感じた」「子ども達を夢中にさせた作品を通して小さな読者の様子を想像できた」などの感想が寄せられた。アンケートの回答者には、オリジナル絵葉書をプレゼントした。

「講演と新刊紹介 2023年に出版された子どもの本」

大阪府立中央図書館で毎年開催している「講演と新刊紹介 ○○○○年に出版された子どもの本」は、前年1年間に発行された児童書について解説と紹介を行う講座で、一般財団法人大阪国際児童文学振興財団総括専門員の土居安子さんによる講演と、当館の専門協力員である大阪総合保育大学教授の瀧川(たきがわ)光治(こうじ)さん、当館国際児童文学館及びこども資料室の職員による絵本・読物・知識(自然科学、社会科学)の本の紹介で構成している。令和4年度以降、会場講演会と録画配信で開催している。

5月10日(金)・11日(土)の会場講演会には2日間で112名、YouTube限定公開での録画配信(6月1日(土)~6月30日(日))には809名の参加があり、アンケートでも選書をするうえで大変参考になる貴重な時間だったと非常に好評であった。開催方法については、本を実際に見ることができる来館と、都合に合わせて視聴できる配信のどちらも続けてほしいとの意見が多かった。

今年から自然科学の本の紹介をご担当いただいた瀧川光治さんについても、説明がわかりやすかったという感想がほとんどだった。 また、5月12日(日)から7月2日(火)まで国際児童文学館とこども資料室で紹介資料の展示を行った。

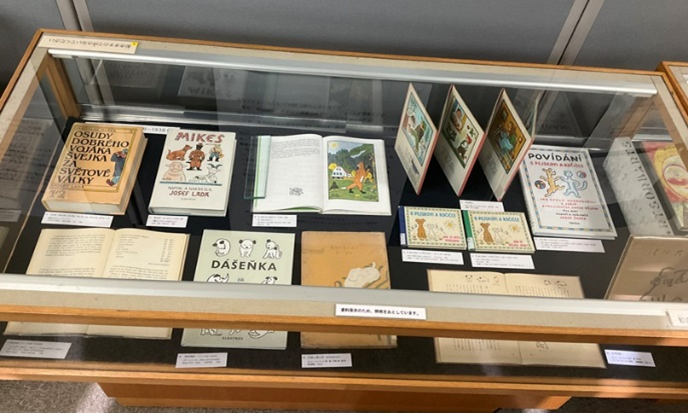

資料小展示「チェコの絵本展」

期間:7月2日(火)から9月11日(水)

場所:室内小展示コーナー

豊かな絵本文化を持つチェコ共和国の絵本を概観する展示を行った。国際児童文学館では、チェコ語の資料を約400冊所蔵しており、その中には絵本も多数含まれる。それらを紹介する機会として企画した。

展示では、「第一共和国以前」「第一共和国時代(1918~1938年)」「第二次世界大戦~共産主義時代(1938~1989年)」「自由化以後~21世紀の子どもの本(1989年~)」といった時代の流れに沿って絵本を紹介した。チェコの国民的画家とされるヨゼフ・ラダや、チャペック兄弟、イジー・トゥルンカ、ズデニェク・ミレルといった日本でも人気の高い作家の作品から、現代の作家の新しく意欲的な作品まで数多く展示した。また合わせて、日本語に訳された絵本も手に取って読めるようにした。

折しも会期中に、大阪府子ども文庫連絡会主催の児童文化講座でチェコ語翻訳家の木村有子氏の講演会が開催されたこともあり、多くの方の観覧があった。

アンケートでは、「チェコの絵本とは知らずに触れていたものもあって新しい発見があった」「歴史の中でこだわりを持って子どもたちの本づくりをしていることが伝わってきた」などの感想があった。

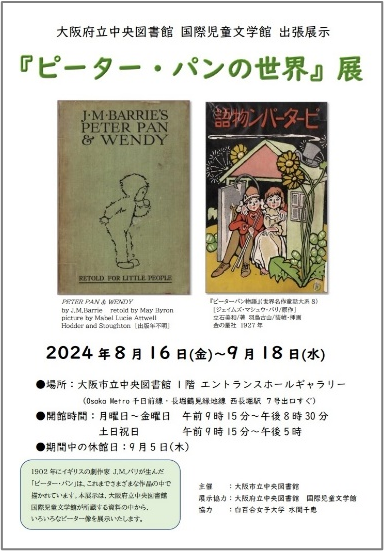

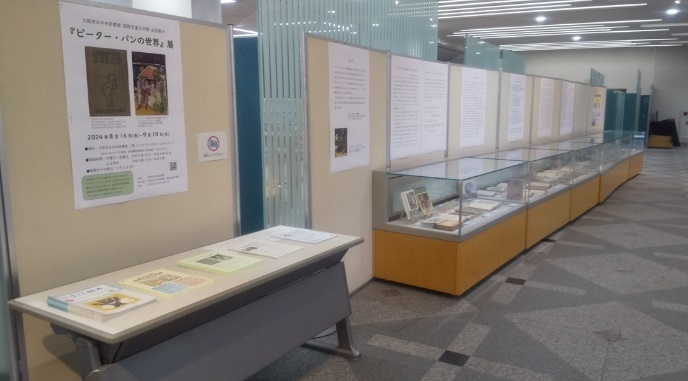

出張資料展示「『ピーター・パンの世界』展」

期間:8月16日(金)から9月18日(水)

場所:大阪市立中央図書館1階 エントランスホールギャラリー

国際児童文学館の資料を広く知ってもらうという趣旨で企画し、大阪市立中央図書館主催(当館協力)で、展示キャプション等をセットにした「国際児童文学館展示用貸出パック」を提供した展示(協力・解説執筆:白百合女子大学 水間千恵氏)。

20世紀初頭にイギリスの小説家・劇作家であるJ・M・バリによって生み出されたキャラクターである「ピーター・パン」は演劇や小説、絵本、映画など様々な作品の中で描かれてきた。今回の展示では当館に所蔵する貴重な初期翻訳作品を始め、さまざまな作品に描かれたピーター像を紹介した。

展示資料は70点で、当館職員が搬送・展示設営を行った。期間中に展示を見た方からは「ピーター・パンが最初は赤ん坊の姿だったなんて知らなかった」という感想があった。

【「国際児童文学館展示用貸出パック」のご案内】

https://www.library.pref.osaka.jp/site/jibunkan/tenjipack.html

「むかしの紙芝居を楽しもう!」実演 および 関連資料展示

11月9日(土)、一般財団法人大阪国際児童文学振興財団と共催で2階多目的室にて開催、のべ32人の参加者があった。人数制限なしで、ゴザを設置し、席数も増やして実施した。

一般社団法人塩崎おとぎ紙芝居博物館(大阪市西成区)から紙芝居師である古橋理絵さん(写真)・古山千賀子さんに街頭紙芝居を実演していただいたほか、紙芝居の下絵・布絵等をお借りし、会場に展示した。紙芝居ができるまでがわかる貴重な資料に、参加者は、イベント開始前から興味深く見入っている様子だった。

紙芝居の導入にはほのぼのとした『チョンちゃん』、続いて迫力ある絵柄の時代ものの怪談『もう半分』が演じられた。その後はクイズに子どもも大人も積極的に参加した。景品として型抜きや手作りのおもちゃ等ご用意いただき、会場が大いに盛り上がった。最後に、いたずらっ子の息子が騒動を巻き起こす『親ばか子ばか』へと続いた。どの演目も臨場感にあふれ、街頭紙芝居の世界を楽しむことができた。子どもたちは太鼓などの鳴り物を鳴らして紙芝居に参加し、会場が一体となる楽しい時間となった。

●資料展示

実演イベントにあわせて、9月13日(金)から11月13日(水)まで、室内小展示コーナーにて街頭紙芝居の展示を行った。

当館では、故・塩崎源一郎氏の設立した三邑会が制作し寄贈された貴重な街頭紙芝居コレクションを所蔵している。この中から、代表的な画家6人の作品を取り上げ、画家の解説とともに展示した。手塚治虫との共作『新宝島』で知られる酒井七馬=左久良五郎の『宇宙少年』や、塩崎氏から日本一の紙芝居画家と称された佐渡(さわたり)正士良『バットマン』、相馬一平『風神雷神』、小寺鳩甫=熱田十茶の『孫悟空』、宇田野武『海の鷹シーホーク』、くつなつとむ『犬神村』などである。

展示用のガラスケースのみでなく、木製の紙芝居架を用いて1巻まとめての展示も行った。なお、当館所蔵の街頭紙芝居約四千巻の絵はデジタル画像をホームページに公開している。

【大阪府立中央図書館国際児童文学館所蔵 街頭紙芝居】

https://www.library.pref.osaka.jp/central/kamishibai/index.html

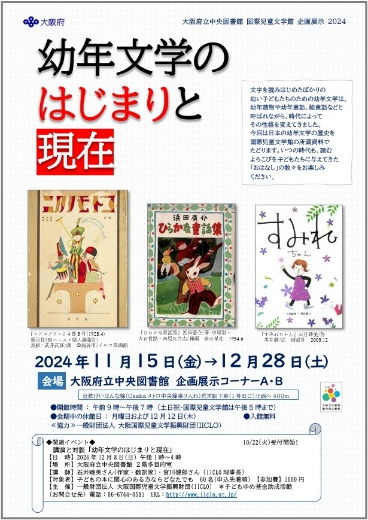

企画展示「幼年文学のはじまりと現在」

期間:11月15日(金)から12月28日(土)

場所:中央図書館1階展示コーナーおよび国際児童文学館

学齢前から小学校2、3年生頃までの幼い子どもを読者とする「幼年文学」の歴史を振り返る展示を開催した。展示作品選択と解説執筆は、一般財団法人大阪国際児童文学振興財団(IICLO)理事長の宮川健郎さんによる。

明治期にはすでに『幼年画報』など「幼年」という語の入った雑誌が刊行され、巖谷小波の作品などが掲載されたものの、日本の幼年文学のはじまりは、大正末から昭和初期にかけて、月刊絵本や学年別雑誌にカタカナ、ひらがなで書かれた幼年向きの作品が掲載されるようになったこととされる。展示では、「お伽仮名」と呼ばれる発音式かなづかいで書かれた巖谷小波の作品や、「カタカナ童話」「ひらがな童話」の書き手である千葉省三、小川未明、浜田廣介などの作品を展示した。

戦後は、1950年代の「童話伝統批判」を経て、「童話」が「現代児童文学」に転換する中で、幼年童話も社会性、散文性を持った「幼年文学」作品が書かれる。その例として、いぬいとみこの『ながいながいペンギンの話』などを展示した。戦前から戦後にかけての与田凖一、坪田譲治、奈街三郎、石井桃子など、多くの作家の幼年文学についての言葉も紹介し、幼年文学のはじまりから現在までの歴史をダイナミックにたどる展示となった。 また、会場の一角では、展示を見た人に思い出の幼年文学の作品を書いてもらう参加型企画も行った。

●関連講演会(主催:大阪国際児童文学振興財団)

12月8日(日)に2階多目的室で、講演と対談「幼年文学のはじまりと現在」が行われた。

最初に宮川健郎さんが、幼年文学とは子どもを言葉の世界に招きいれるものであると同時に、言葉の世界から解放してあげるものでもあると述べられた。続いて作家・翻訳家の石井睦美さんが自作についてご自身の幼い頃の思い出と共に語られた。司会の土居安子さんを交えた対談では、幼年文学とYA作品を書く時の違いや、絵本との違い、「テーマ」と「面白さ」の関係についてなど、会場からのたくさんの質問に答えつつ、話が盛り上がった。

イベント「折りたためる家 海?山?それとも月?君ならどこへ持って行く?」NPO法人子どもと住文化研究センタ-住まいの絵本館

12月7日(土)、「折りたためる家」というテーマで、工作イベントを開催した。

子どもから大人まで14名の参加者があった。会場に講師と絵本館メンバー2名、オンラインでも絵本館メンバー2名が参加した。

「折りたためる家」とは、3つの空間を持つ折りたたみ式の家のペーパークラフト。折りたたんでどこにでも持っていける家というコンセプトで、自分の行きたい場所、置きたい場所を自由に想像して自分の理想の折りたためる家を作るというイベントである。

●講演・工作

最初に、講師の北浦かほるさんより「折りたためる家」と世界のいろいろな家について講演があった。ユニークな家の紹介には、子どもたちからも歓声が上がっていた。

続いて、絵本館メンバーの中村孝之さんより『メイシーちゃんのあたらしいおうち』(ルーシー・カズンズ/作 なぎともこ/訳 偕成社 2008)を題材に、立体的な家の作り方について補足説明があった。

その後、参加者それぞれが思い思いに作りたい家をイメージし、工作に取り組んだ。様々な色・柄の紙や布、色ペン、マスキングテープや綿といった素材を自由に使用し、各自、創意工夫を凝らしたオリジナリティあふれる家を熱心に制作していた。

●発表

最後に、参加者が作った家について、1人ずつ発表。クリスマスのかざりつけがされた家、空に雲がかかった家、お姫様のようなエレガントなベッドのある家、天井までの本棚がある家など、たくさんの個性あふれる素敵な家が発表され、それに対し、会場の講師と絵本館メンバー、オンラインでの参加メンバーがそれぞれコメントし、参加者はお互いの作品と発想を楽しんだ。

参加者からは、「楽しかった」「いろいろな発想があって面白かった」「続きは家で作ります」といった感想があった。