令和6年度大阪府立中之島図書館特別展

「大阪文学の巨星・藤澤桓夫 生誕120年」

―大阪と将棋を愛した作家が遺したもの―

更新日:2024年10月22日

中之島図書館が誕生した明治37(1904)年は、大阪を代表する作家のひとり、藤澤桓夫(ふじさわ たけお)が生まれた年でもあります。

平成元(1989)年にその生涯を閉じるまでの大半を大阪住吉で過ごし、多くの作家や著名人に愛された藤澤桓夫。無類の将棋好きとしても知られる彼は、アマチュア五段の実力をもち、多くの棋士とも交流があったといいます。

今回の展示では、中之島図書館に寄贈された「藤沢文庫」(※)から、彼の著作をはじめ、その人となりや交流、加えて将棋に関連する資料・遺品類を展示します。

また展示に関連して、将棋のまち高槻市のPRコーナーも設置します。

(※「藤沢文庫」は、藤澤桓夫の旧蔵書を夫人の典子氏から寄贈を受けたコレクションで、書籍、書簡、草稿、書画など、約3,500点を収蔵しています。当館では文庫名表記に「沢」の字を用いています。また、書誌事項表記は当館目録に拠ります。)

展示概要

開催期間

令和6年10月22日(火曜日)~令和6年11月16日(土曜日)

月~金:9時~20時/土:9時~17時

休館日:日曜日と祝日(11月4日(月曜日))

※10月27日(日曜日)は展示室のみ開館(10:00-16:00)

会場

大阪府立中之島図書館 3階展示室

展示資料一覧(テーマをクリックすると、展示資料一覧が表示されます)

※【 】は当館所蔵資料の請求記号です。

1.藤澤桓夫が育った大阪

みなさんは、藤澤桓夫という作家をご存知ですか?藤澤桓夫は、「大阪図書館」の開館と同じ明治37(1904)年に生まれました。その人柄や遺した作品の数々は、多くの人々から愛されています。そんな藤澤桓夫が幼少期を過ごした大阪の姿を、地図からも確認できます。大阪のことを綴った自著には、当時の中之島図書館での思い出が綴られています。

| 資料名 | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 『藤澤桓夫遺影』 | 【藤沢文庫-9142】 | |||

| 『実地踏測大阪市街全図』 | 日下伊兵衛 | 1906 | 【378/1303/#】 | |

| 『大阪自叙伝』 | 藤沢桓夫 | 朝日新聞社 | 1974 | 【藤沢文庫-25】 |

| 『私の大阪』 | 藤沢桓夫 | 創元社 | 1982 | 【藤沢文庫-2586】 |

2.作家デビューと代表作

藤澤桓夫は受賞歴をもたない作家ですが、彼の作品は川端康成をはじめ、織田作之助、司馬遼太郎など、様々な作家に影響を与え、高く評価されています。

ここでは、藤澤桓夫が作家としてデビューするきっかけとなった作品や、代表作をご紹介します。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 『龍舫 第1号』 | | 龍舫社 | 1923年10月 | 【藤沢文庫-6033】 |

| 『傾斜市街』 | | 波屋書店 | 1924年7月 | 【藤沢文庫-6014】 |

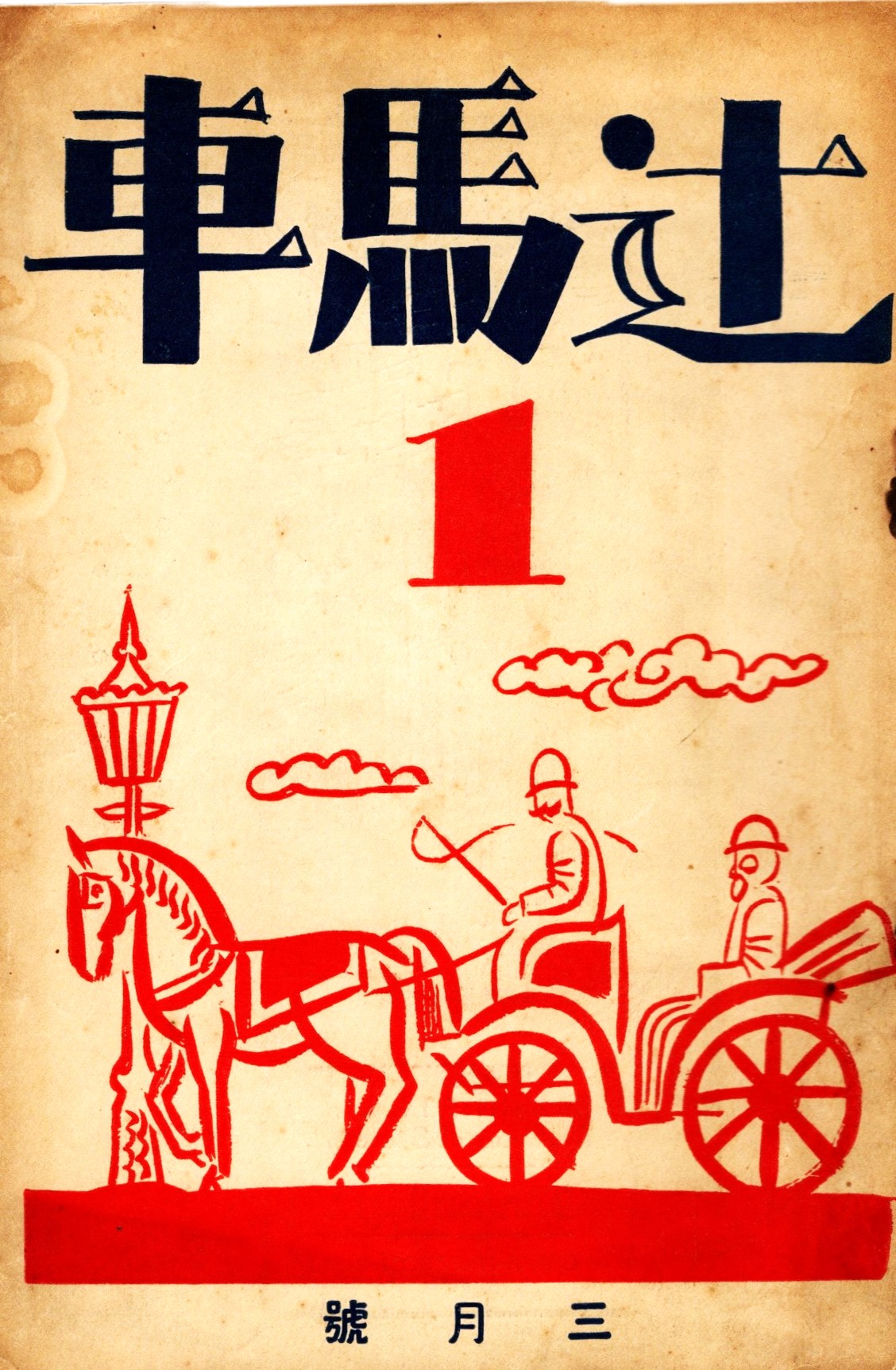

| 『辻馬車 第1号』 | | 波屋書店 | 1925年3月 | 【藤沢文庫-6038】 |

| 『辻馬車 第3号』 | | 波屋書店 | 1925年5月 | 【藤沢文庫-6038】 |

| 『辻馬車時代』 | 藤沢桓夫 | 改造社 | 1930 | 【ア1/164N】 |

| 『傷だらけの歌』 | 藤沢桓夫 | 改造社 | 1930 | 【藤沢文庫-42】 |

| 『街の灯』 | 藤沢桓夫 | 春秋社 | 1933 | 【藤沢文庫-105】 |

| 『花粉』 | 藤沢桓夫 | 新潮社 | 1937 | 【藤沢文庫-39】 |

『辻馬車 第1号』(波屋書店 1925年3月)【藤沢文庫-6038】

1925年3月創刊。表紙絵は、藤澤桓夫の叔父・石濱純太郎

の友人、小出楢重(こいで ならしげ)が担当した。同年5月に刊行された第3号では、藤澤桓夫の代表作「首」が掲載され、川端康成や横光利一らから高く評価された。

3. ドラマ・映画になった藤澤作品

話題の小説が映画やドラマになることは、今や珍しいことではありません。「流行作家」藤澤桓夫が書いた小説も、映画化・ドラマ化され、当時のスクリーンやお茶の間の注目を浴びていたことでしょう。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 「空かける花嫁」ブロマイド (※原作「花粉」) | | 松竹大船撮影所 | 1958.11 | 【藤沢文庫-7473】 |

| 『新雪』 | 藤沢桓夫 | 東方社 | 1966 | 【藤沢文庫-65】 |

| 『天使も夢を見る』 | 藤沢桓夫原作 | 松竹撮影所印刷部 | [1951] | 【藤沢文庫-2668】 |

| 『妖精は花の匂いがする』 | 藤沢桓夫 | 東成社 | 1952 | 【藤沢文庫-119】 |

| 『東京マダムと大阪夫人』ドラマ台本 | 藤沢桓夫原作 | 松竹 | [1953] | 【藤沢文庫-2667】 |

| 『東京マダムと大阪夫人』 | 藤沢桓夫 | 東京文芸社 | 1954 | 【藤沢文庫-81】 |

| 『チコちゃん日記』連続テレビドラマ台本 | 藤沢桓夫原案 | NHK大阪中央放送局 | [1965] | 【藤沢文庫-2661】 |

4. 藤澤桓夫書画コレクション

作家としての顔を持ちながら、趣味人としての顔も持っていた藤澤桓夫は、余技に書・画・俳句等にも親しんでいました。

藤澤桓夫の直筆書画作品の一部を、「藤沢文庫」の中からご紹介します。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 短冊「秋の灯の 水汲む人に とどきゐる] | | | | 【藤沢文庫-9039】 |

| 書画メクリ「秋晴れの 茸の山が 二つ三つ」 | | | | 【藤沢文庫-9074】 |

| 「歌仙 桐の花」 | | | | 【藤沢文庫-9150】 |

| 色紙「郷愁に 似た色の花を 君知るや」 | | | | 【藤沢文庫-9161】 |

| 色紙「法善寺 舞台のやうな 雪降れり」 | 【藤沢文庫-9170】 | |||

| 色紙「泰山木 今日より咲くと 妻のいふ」 | 【藤沢文庫-9172】 | |||

| 色紙「石蹴りの 少女ら去りぬ 桐の花」 | 【藤沢文庫-9173】 |

色紙『石蹴りの少女ら去りぬ桐の花』【藤沢文庫-9173】

藤澤桓夫の提案で始まったリレー形式の歌仙に、藤澤桓夫が寄せた句。この句は、大阪市天王寺区の齢延寺にある藤澤桓夫の墓碑にも刻まれている。

5.小説草稿・アイデア帳

「藤沢文庫」には、藤澤桓夫が遺した出版物だけではなく、草稿やノートも含まれています。書き溜められたノート類、訂正痕の残る草稿を見ると、悩みながら原稿用紙に向かう作家の姿が浮かんできませんか。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 草稿『湯ヶ島の思い出』 | | | | 【藤沢文庫-8018】 |

| 草稿『遊び好き』 | | | | 【藤沢文庫-8037】 |

| 草稿「近頃、心斎橋筋…」 | | | | 【藤沢文庫-8023】 |

| 『藤沢桓夫ノート6(「人生座談」)』 | | | | 【藤沢文庫-8043】 |

| 『藤沢桓夫ノート13(「材料帖」)』 | 【藤沢文庫-8050】 |

6.藤澤桓夫交流録

藤澤桓夫の輝かしい作家人生を彩るのは、その作品だけではありません。

表裏のない彼の人柄は、多くの人々から親しまれ、文学界の内外問わず、交流の幅が広かったといいます。

ここでは、主に作家仲間との関係を示す資料をご紹介します。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 菊池寛差出書簡(藤澤沢桓夫宛) 「将棋の手配と競馬について」(昭和[ ]年3月21日) | | | | 【藤沢文庫-7145】 |

| 横光利一差出書簡(藤沢桓夫宛) 「近況及び川端等仲間のことについて」(昭和4(1929)年7月24日) | | | | 【藤沢文庫-7346】 |

| 「秋田実告別式弔辞」〔草稿〕 (昭和52(1977)年10月29日) | 【藤沢文庫-9132】 | |||

| 藤澤桓夫差出書簡(武田麟太郎宛) (昭和6(1931)年7月18日) | 【甲和-1290-10】 | |||

| 色紙「がたろ忌寄書」 | 【織田文庫-その他II-3】 | |||

| 「住吉神社画」(田村孝之介画) | 【藤沢文庫-9188】 | |||

| 『夫婦善哉』 | 織田作之助 | 創元社 | 1940 | 【藤沢文庫-1806】 |

| 田村孝之介差出書簡(藤沢桓夫宛) 「六甲での『新雪』のロケーションをみてきた感想」 (昭和17(1942)年8月12日) | 【藤沢文庫-7254】 | |||

| 『新雪』 | 藤沢桓夫 | 新潮社 | 1942 | 【藤沢文庫-62】 |

7.藤澤作品が語る将棋

藤澤桓夫の親しんだ余技の中に、「将棋」があります。湯ヶ島での療養中、偶然出会った将棋の本を読み、そこから将棋の魅力に取りつかれました。藤澤桓夫は自身の作品の中でも、将棋をテーマにした作品を多く遺しています。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 『真剣屋』 | 藤沢桓夫 | 東方社 | 1959 | 【藤沢文庫-59】 |

| 『四十一枚目の駒』 | 藤沢桓夫 | 講談社 | 1976 | 【藤沢文庫-122】 |

| 『藤沢桓夫ノート4(材料帳)』 | | | | 【藤沢文庫-8041】 |

| 『将棋童子』 | 藤沢桓夫 | 講談社 | 1979 | 【藤沢文庫-54】 |

| 草稿『強い星の子』 | 【藤沢文庫-8014】 | |||

| 『小説将棋水滸伝』 | 藤沢桓夫 | 文芸春秋 | 1967 | 【藤沢文庫-53】 |

8.将棋関連本

当館で所蔵する「藤沢文庫」の中でも、ひと際資料の数が多いのが「将棋関連」の資料です。愛棋家としての藤澤桓夫は、日々盤面に向かい、片手に本を携えながら、とっておきの次の一手を練っていたのかもしれません。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 『名人天野将棋手鑑講義』 | 阪田三吉 | 久栄堂書店 | 1923 | 【藤沢文庫-1889】 |

| 『王将に迫る 木村、升田決戦譜』 | 坂口安吾[ほか]著 | 神港夕刊新聞社 | 1948 | 【藤沢文庫-1694】 |

| 『振飛車戦法 中飛車・四間飛車・三間飛車』 | 大野源一 | 野口書店 | 1953 | 【藤沢文庫-1724】 |

| 『将棋一刀斉 [正]・続』 | 高野三郎 | 穂高書房 | 1958 | 【藤沢文庫-1757】 |

| 『将棋101話 庶民遊戯四百年の履歴書』 | 天狗太郎 | 光風社書店 | 1976 | 【藤沢文庫-2569】 |

| 『初級用詰将棋250題 5手-13手話』 | 熊谷達人 | 弘文社 | 1977 | 【藤沢文庫-1719】 |

| 『群流 あぶり出し詰将棋作品集』 | 岡田敏 | えい出版社 | 1982 | 【藤沢文庫-1740】 |

| 『升田将棋選集 第2巻』 | 升田幸三 | 朝日新聞社 | 1985 | 【藤沢文庫-1673】 |

9.藤澤桓夫と強豪棋士たち

藤澤桓夫は生前、アマチュア五段の棋力を持っており、その強さは大阪の棋士たちからも一目置かれる存在でした。

藤澤桓夫と親しかった棋士たちとの交流も、「藤沢文庫」には遺されています。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 「大野源一告別式弔辞」〔草稿〕 (昭和54(1979)年1月16日) | 【藤沢文庫-9133】 | |||

| 『勝負の虫』 | 升田幸三 | 朝日新聞社 | 1960 | 【藤沢文庫-1770】 |

| 升田幸三差出葉書「年賀状」 (昭和42(1965)年1月1日) | 【藤沢文庫-7450】 | |||

| 「熊谷達人告別式弔辞」〔草稿〕 (昭和52(1975)年4月14日) | 【藤沢文庫-9131】 | |||

| 藤沢桓夫差出書簡「将棋のこと」(熊谷達人宛) (昭和48(1973)年2月22日) | 【藤沢文庫-7021】 | |||

| 藤沢桓夫差出葉書「王位奪還のお祝い」(内藤国雄宛) (昭和57(1982)年9月23日) | 【藤沢文庫-7039】 |

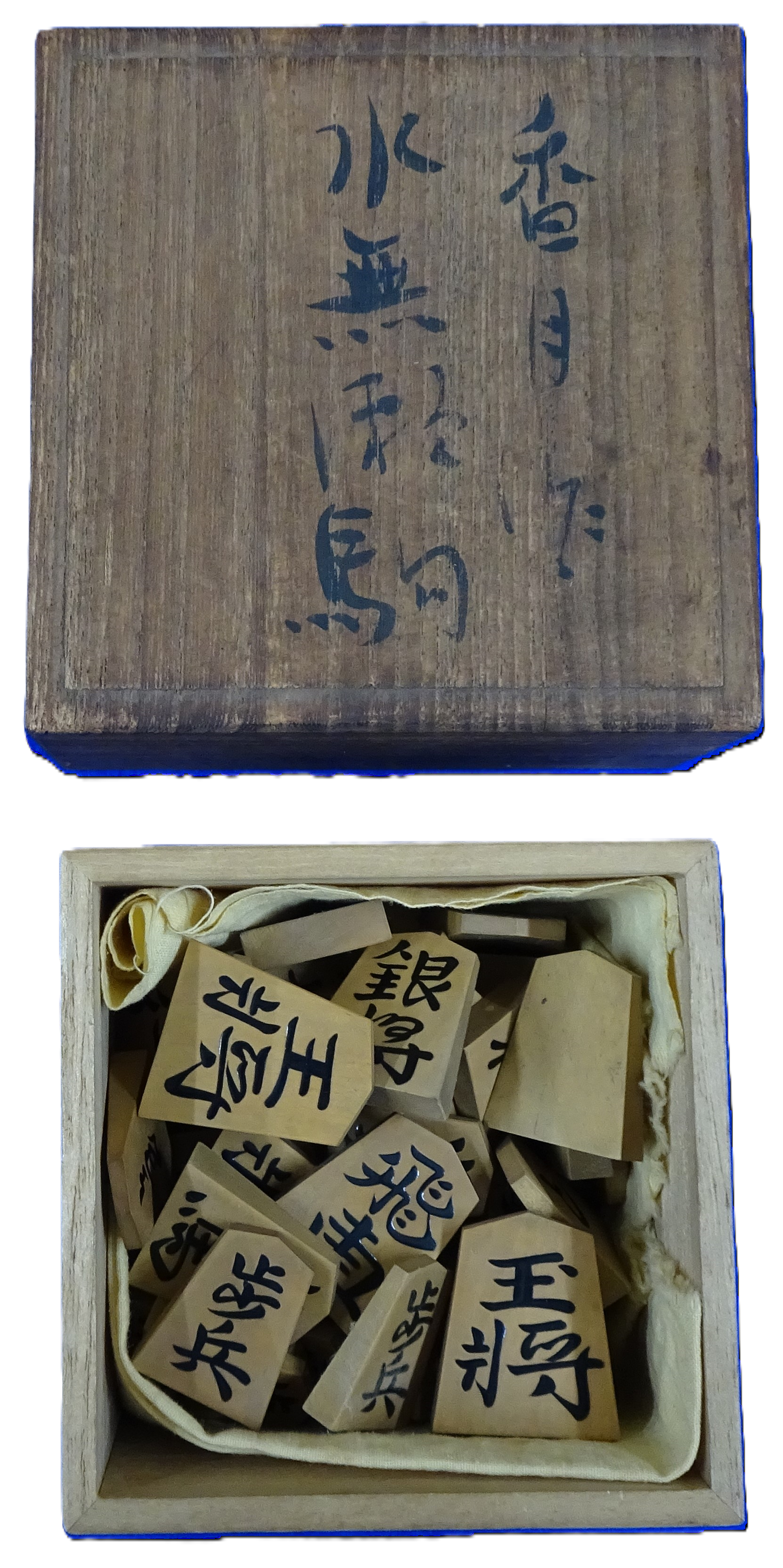

10.棋士 藤澤桓夫Ⅰ(愛用品類)

藤澤桓夫は自著『将棋百話』の中で、「棋力の上達には、自分の指した将棋をもう一度、はじめから盤面に並べてみるとよい」と語っています。彼も腕前を上げるため、一戦ごとに自身の差し手を振り返っていたのかもしれません。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 「[愛用]将棋用具類」 内訳▼ 将棋盤 1面 将棋駒 1組 将棋駒台 1対 将棋駒木型 1個 棋譜作成用ゴム印 1揃 | | | 【藤沢文庫-9144】 | |

| 「藤沢桓夫書色紙(将棋駒)」 | | | | 【藤沢文庫-9150】 |

将棋駒 1組(〔愛用〕将棋用具類より)【藤沢文庫-9144】

藤澤桓夫が使用していた将棋駒。

駒箱の蓋には、「香月作 水無瀬駒」の文字が書かれている。

11.棋士 藤澤桓夫Ⅱ

自他ともに認める藤澤桓夫の「将棋好き」は、公式記録にもしっかり残されています。

展示の最後に、藤澤桓夫の「棋士」としての顔がうかがえる資料をご紹介します。

| 資料タイトル | 著者 | 出版社 | 出版年 | 請求記号 |

| 将棋免状(初段) (昭和18(1943)年4月29日) | | | 【藤沢文庫-9127】 | |

| 『将棋紳士録 1969年版』 (将棋紳士録発行会 1969) | | | | 【藤沢文庫-1672】 |

| 『三百人一局集 古今詰将棋』 | | 詰将棋パラダイス編集部 | 1981 | 【藤沢文庫-2615】 |

| 『白雨』 | 創棋会/編 | 全日本詰将棋連盟 | 1982年2月1日 | 【藤沢文庫-2631】 |

| 将棋免状(七段) (平成元(1989)年6月12日) | | | | 【藤沢文庫-9128】 |

共催

- 大阪府立中之島図書館

- 指定管理者 ShoPro・長谷工・TRC 共同事業体

協力

高槻市 街にぎわい部 将棋のまち推進課

問合せ先

大阪府立中之島図書館 06-6203-0474(図書館代表)

>>特別展『「大阪文学の巨星・藤澤桓夫 生誕120年」 ―大阪と将棋を愛した作家が遺したもの―』チラシ[PDFファイル/2MB]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)