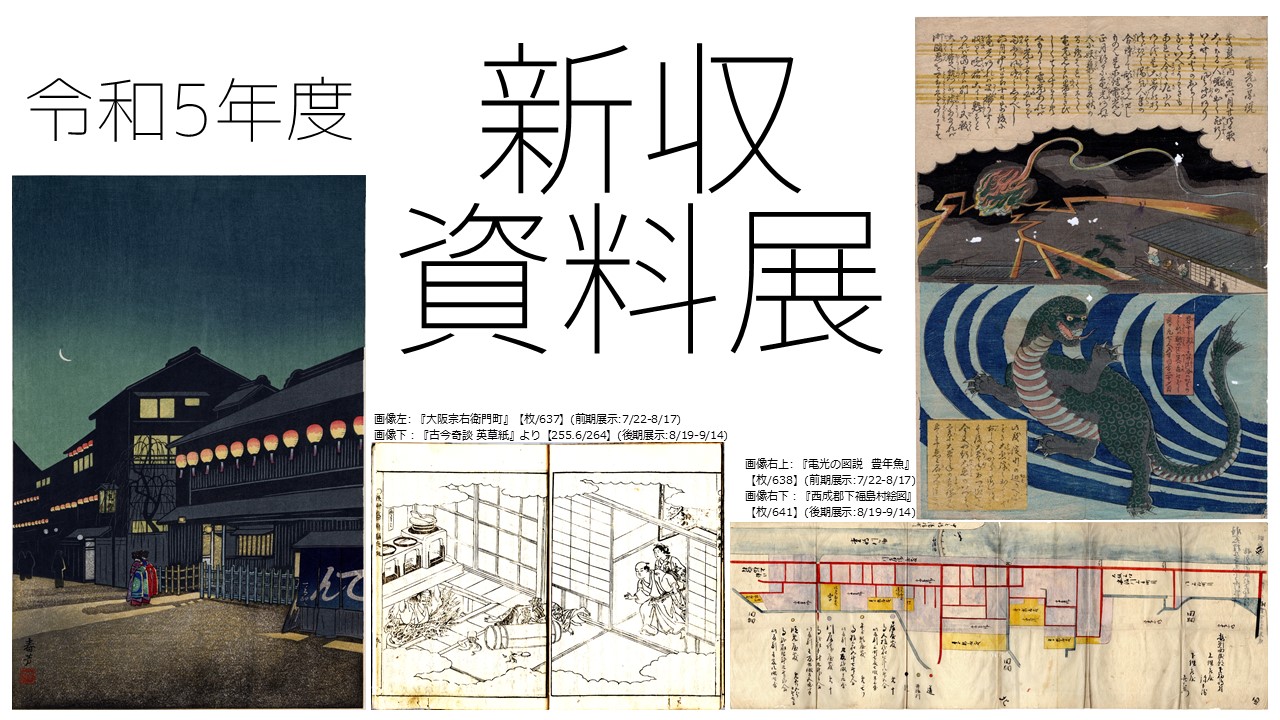

第176回大阪資料・古典籍室小展示「令和5年度 新収資料展」

更新日:2024年7月22日

令和5年度に収集した大阪関連の古典籍・既刊書の一部を展示します。

開催概要

開催期間

令和6年7月22日(月曜日)~9月14日(土曜日)

前期:令和6年7月22日(月曜日)から令和6年8月17日(土曜日)まで

後期:令和6年8月19日(月曜日)から令和6年9月14日(土曜日)まで

※期間内に展示替えを行います。

※平日9時から20時 土曜日9時から17時 入場無料

※期間中の休館日は、毎週日曜日と祝日(8月12日)です。

場所

大阪府立中之島図書館 3階 大阪資料・古典籍室1

展示資料一覧

※タイトルをクリックすると資料の画像サンプルが見られます。データが少し大きいのでご注意ください。

前期展示 (令和6年7月22日(月曜日)~8月17日(土曜日))

- 浪華名所別品揃 初編 前田喜兵衛 【914/566】

大阪市中の名所を美人とともに描いたもの。名所の選択や服装などから明治初期ごろに刊行されたものと考えられる。「初編」とあるが、続巻は刊行が確認できない。

- [堺]新在家町水帳 台帳・絵図各1点 写本 文化8年(1811)・明治3年(1870) 【文書/298】

水帳は江戸時代の土地台帳で、屋敷地の間口等と所有者を記したもの。所有者の変遷は紙を貼り込んで表される。

同資料は堺市中の新在家町(現堺市堺区)の水帳で、江戸後期の文化8年と明治3年のそれぞれ所有者一覧を記した帳面と土地区画を表した絵図とで揃いになっている。

- 大阪宗右衛門町 春芳/画 馬場信彦 昭和12年(1937) 【枚/637】

明治後半以降多く制作されたいわゆる「新版画」の1枚で、宗右衛門町の夜景を明暗をつけて描かれている。絵師春芳については不詳。

- 新大阪ホテル [新大阪ホテル/編] [新大阪ホテル] [19–] 【689.8/53NX】

昭和10年(1935)に中之島で開業した新大阪ホテル(現在のリーガロイヤルホテル大阪)のパンフレット。モダンな内装がイラストで描かれている。

- 雷光の図説 豊年魚 慶応2年(1866) 【枚/639】

上下に分かれていて、上段は慶応2年に人魂のような雷光が出現したというもの。下段は慶応年間に淀川に出現した怪魚を描いたもの。以前にも現れ、その後数年は豊年になったのでまた豊年になるであろうかと書かれている。

- [難波新地生人形(いきにんぎょう)口上] 明治5年(1872) 【枚/640】

明治5年に難波新地にて開催された、安本亀八と後に二代目亀八となる長男亀次郎による生人形の興行の引札。

- 摂海秘牘 写本 【325.7/46】

慶応元年兵庫港の開港を要求して大阪湾にイギリス、オランダ、フランスの軍艦が来航した兵庫港開港要求事件の顛末を記した記録の写し。幕府や朝廷の動きなども詳細に記されている。

後期展示 (令和6年8月19日(月曜日)~9月14日(土曜日))

- 東海道五十三次 2冊 長谷川貞信(初代)/画 【914/564】

初代広重の「東海道五十三次」を元に縮写したものを2冊にまとめたもので、通常とは逆に京よりはじまり最後は江戸日本橋で終わる形となっている。

長谷川貞信(初代)は江戸後期から明治初めにかけて活躍した大坂の浮世絵師。

- 西成郡下福島村絵図 写本 [明暦年間] 【枚/641】

明暦年間(1655-1657)の下福島村(現在の大阪市福島区南部の堂島川に面した地域)の絵図。大坂市中ではなかったが、中之島西端と船津橋で接していたためすでに屋敷地になっていたことがわかる。

- 上福嶋大勉強商店宣傳双六 長谷川櫻邦/編 上福島キネマ花月 大正15年(1926) 【枚/643】

大正15年の正月に浄正橋筋の上の天神(現在の福島天満宮)附近の商店を双六仕立てにしたもの。中心の「上リ」にある「福島キネマ花月」が製作した。

- 安政五年二月下旬より大坂新町中において桜の花くらべ 安政5年(1858) 【枚/645】

新町廓での花見の案内の引札。桜並木が描かれた地図に廓名が記されている。

- 古今奇談 英草紙 5冊 都賀庭鐘/著 称光堂ほか 寛延2年(1749) 【255.6/264】

「古今奇談」シリーズの前編として大坂で刊行されたもので、中国の小説を舞台を日本に置き換えて翻案したもの。

後編(『繁野話』【朝日255.6/12】)・続編(『莠句冊』【朝日255.6/9】)も刊行された。

作者の都賀庭鐘は江戸中期大坂生まれの医師で読本作家。木村蒹葭堂と交流があり上田秋成の師ともされる。

- [堺]両替仲間名前帳 写本 慶応4~明治3年(1868~1870) 【文書/301】

堺の両替商の名簿。幕末慶応4年に作成されたあと、明治3年までの追記修正がなされている。

後に大西銀行(買収・合併などにより現在は三菱UFJ銀行)となる具足屋孫兵衛などが仲間にいたことがわかる。

サイネージ・パネル展示 (全期間 ただし実物の展示はありません)

- 天神丸 松川半山/画 嘉永5年(1852) 【甲雑/189】

天神祭で飾られた船形の山車を描いた錦絵。元禄期に堀川浜の上荷茶船仲間により制作された山車が寛政4年の火災で焼損し、嘉永5年より修復される際に作成されたもので、華麗な装飾や掲げられた幟などが精緻に描かれている。上部には制作や修復の経緯が記されている。

松川半山は江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した大坂の絵師。

- 浪花心斎橋鉄橋賑図 3枚組 長谷川小信/画 綿屋喜兵衛 明治8年(1875) 【甲雑/190】

明治6年にかけられた心斎橋の鉄橋を描いたもの。珍しさもあって多くの人でにぎわう様子が描かれている。

作者の長谷川小信は明治時代から昭和時代にかけての大阪の浮世絵師で初代貞信の長男。明治8年初代が亡くなると2代貞信を継いだ。

- 船場稲荷奉納芝居より三代目嵐吉三郎の岩井風呂治介と団七ノ茂兵衛の初代片岡我當 (長谷川)貞春/画 本屋清七 天保8年(1837) 【甲雑/191】

天保8年船場稲荷(現在の難波神社)での奉納芝居「岩井風呂」に取材したもの。三代目嵐吉三郎、初代片岡我當(のちの8代目片岡仁左衛門)とも大坂の役者。

作者の貞春は初代長谷川貞信の弟子で江戸時代末期に活躍した大坂の絵師。

- 故人富十郎五拾廻忌追善狂言より源左衛門妻白たゑの中村富十郎 長谷川貞信(初代) /画 本屋清七 天保8年(1837) 【甲雑/192】

天保8年9月大坂中座での初代中村富十郎五十回忌公演「会稽雪鉢木」に取材したもの。追善されている初代中村富十郎も、演じている2代中村富十郎も大坂の役者。

- 明星抄 2冊 与謝野晶子/著 金尾文淵堂 大正7年(1918) 【丙初/89】

大正7年に初版刊行された歌集で、二百首を選び1ページに1首ずつ自筆したものをもとに木版刷したもの。

美麗な挿絵は日本画家平福百穂による。

- 平戸廉吉詩集 川路柳虹[ほか]/共編 平戸廉吉詩集刊行會 昭和6年(1931) 【丙初/90】

平戸廉吉は大阪生まれの詩人・美術評論家で未来派(イタリア発祥の文芸・美術運動)の影響を受けた前衛的な詩を発表し現代詩に大きな影響を与えた。

夭折し生前単独の詩集の刊行も成らなかったが、没後9年後師事していた川路柳虹らにより本書がまとめられた。