大阪府立図書館の活動評価~令和4年度のまとめ~

更新日:2024年6月26日

令和元年度から4年間を評価期間として取り組んできた第四期活動評価の最終年度となりました。1年目の2月から新型コロナウイルス感染症対策を続けてきましたが、2年度、3年度とは異なり、4年度は臨時休館することなく、利用者の皆さまのご協力のもとに、開館を継続することができました。

第四期は、長期間におよび感染症対策を講じての運営となったことから、当初設定した目標値等の見直しを余儀なくされた項目もありました。一方で、来館が難しい方へ必要とされる情報を提供するべく、感染症対策の観点もふまえ、新しい取組みとしてオンラインでの研修やSNSによる情報発信等の工夫を重ねてきました。見直し分も含め、第四期の取組目標は概ね達成できたと考えており、詳細は 「重点目標評価シート」「重点取組業務自己点検シート」に記載しています。

続く第五期は、感染症対策下で厳しい局面にたたされたサービスのあり方を検証し、第四期を通じて培った手法を活かしつつ、府立図書館として継続しなければならない事業、新たに検討すべき課題等を整理し、5年度から3年間の活動に取組み、評価いたします。

「基本方針1」

府立図書館は、市町村立図書館を支え、大阪府全域の図書館サービスを一層充実させます。

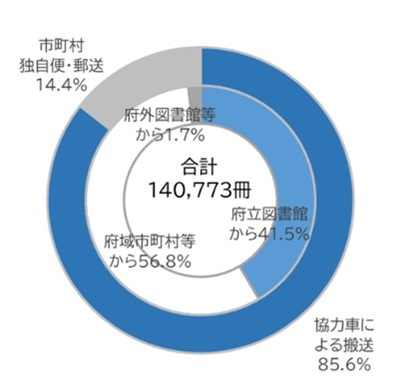

【府域市町村の他館からの借受状況 4年度】

府域図書館間の情報ネットワークの強化・充実を目的として、元年度から準備を進めた大阪府域図書館グループウェア(以下「グループウェア」)は、1年間の試行を経て3年度から本格実施しました。従来FAXで行われていた市町村立図書館と府立図書館との定型の連絡・申請がグループウェアを使ったオンラインに切り替わったほか、簡便なアンケート機能や掲示板機能等を用いた双方向の情報交換にも活用されています。今後、市町村立図書館からの意見もふまえてさらなる利活用を図り、府域全体の図書館サービスの向上につなげていきたいと考えています。

府域図書館職員等を対象とした研修については、リアルタイムに場と時間を共有できる集合形式と動画配信による遠隔形式の両方の利点を活かすため、2年度から実施した録画配信に加え、4年度はウェブ会議システムを利用してリアルタイムに配信するオンライン開催や、集合形式で開催しつつリアルタイムで配信を行うハイブリッド形式での開催にも取り組み、好評でした。感染症対策の観点だけでなく、研修内容に応じた効果的な研修手法の選択という観点からも研修事業の幅を広げることができました。

(次期に向けて)

グループウェアや遠隔研修の取組みを通じ、府域図書館との情報共有を行うツールを整備することができました。第五期では、これらのツールも活用しながら、各図書館におけるサービス事例など、府域図書館の運営に資する、より広範な情報共有を促進することで、府域の図書館振興に努めます。

「基本方針2」

府立図書館は、幅広い資料の収集・保存に努め、すべての府民が正確な情報・知識を得られるようサポートします。

【ビジネス資料展示】

「紙・電子媒体資料統合提供調査チーム」では、電子媒体資料とその提供に関する情報収集を行い、調査報告書を作成しました。

また収蔵スペースの確保のため、複本資料を精査のうえ整理し、他機関へ譲渡の声掛けをしました。

利用者向けのサービスでは、引き続き豊富な参考資料を活用したレファレンスサービスを提供し、当館ホームページやレファレンス協同データベースに掲載しました。

2年度に開始したオンラインによる視覚障がい者への対面朗読サービスは定着し、利用も増加しています。

ビジネス支援サービスでは、募集人数を絞り、会場での感染拡大防止にも努めながら、18回のビジネスセミナーを実施しました。セミナー会場では、テーマに合わせて資料展示を行い、さらに理解を深めていただくための工夫も試みました。

(次期に向けて)

すべての府民が読書活動を通じて文字・活字文化の恵沢を享受できることをめざし、活字による読書や来館が困難な利用者へのサービスの提供を充実させるとともに、電子媒体資料についての情報収集を継続して行います。

また都道府県立図書館の役割である保存図書館として資料を良好な環境で保存するため、書庫の整備を進めます。

令和3年の著作権法改正により、5年度から施行される図書館等公衆送信サービスについて実施可能性を調査し、府域図書館に情報を共有します。

「基本方針3」

府立図書館は、府域の子どもが豊かに育つ読書環境づくりを進めるとともに、国際児童文学館の機能充実に努めます。

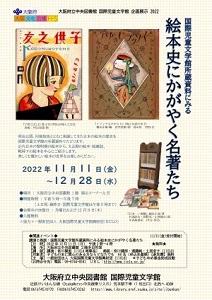

【「国際児童文学館所蔵資料にみる

絵本史にかがやく名著たち」展チラシ】

国際児童文学館とこども資料室が毎年実施している講座「講演と新刊紹介」は会場開催と動画配信により実施しました。3年ぶりに集合形式で開催することができ、好評でした。

「大阪府読書バリアフリー計画」は2年目となり、公立図書館と学校との合同研修「子どもの読書活動をめぐる新たな動きについて~GIGAスクール構想から読書バリアフリーまで~」を開催したほか、研修参加者には「見て、聴いて、さわって楽しむ読書の世界」と題した展示も見学していただきました。

学校支援では、感染症対策の影響で府立学校への協力貸出冊数が落ち込んだ一方で、学習指導要領の改訂を受けた調べ学習や探究の授業を進めるための、図書館活用に関する見学や講座の問合せが増えるなど、学校支援の新たな動きが見られます。

国際児童文学館は、「国際児童文学館所蔵資料にみる 絵本史にかがやく名著たち」として近代日本の黎明期の絵本から、「日本一の画噺」(全35冊。特製本棚は国内で国際児童文学館のみが所蔵)、大正期の絵本・絵雑誌、戦時下の絵本まで、日本の子どもの本の歴史を彩る貴重な本の展示を行いました。アンケートでは「貴重な本がきれいな状態で保存されていることにおどろいた」「授業で話を聞いた本を実際に見られた」「昔読んだ本を見られてうれしかった」等の感想をいただきました。

(次期に向けて)

第四期では、「講演と新刊紹介」講座の動画配信を開始し、今後も継続の希望が多いため会場開催と動画配信のハイブリッドで開催することにしました。また、府立聴覚支援学校との連携も開始することができました。

第五期では、支援学校との連携をさらにすすめるとともに、国際児童文学館が所蔵する貴重な資料の一層の活用と広報に努めます。

「基本方針4」

府立図書館は、大阪の歴史と知の蓄積を確実に未来に伝えます。

【「古文書 はじめの一歩!」第1回】

「おおさかポータル」は、この4年間に、データ登録・編集画面の管理機能の改修を段階的に進め、4年度は約4,000件のデータ作成を行い、累計約80,000件となりました。また、府域図書館、国立国会図書館、大学等、外部機関10件とのデータ連携に取組みました。利用状況としては、4年度は前年度比70%増の約170,000件のアクセスがありました。

電子資料検索システム「おおさかeコレクション」は、4年度には一枚刷り物貼込帖や府指定文化財「オランダ記念貨幣誌」などの貴重図書を追加しました。第四期中に、貴重図書未公開分、特別コレクション「石崎文庫」「三井文庫」「森田文庫」「近世活字本」を追加し、登録数は中央図書館資料とあわせて約52,000点となりました。4年度は全体の検索回数約400,000回、各コンテンツ閲覧回数の合計は約46,000回と広く利用されています。

資料展示、講演会、古文書講座等は、感染拡大防止策を講じつつ取り組みました。また2年度末にYouTubeで公開した「古文書 はじめの一歩!」(全3回)は、計約23,000回視聴されています。

(次期に向けて)

非来館型利用促進の一環として、資料のデジタル化を着実に進め、また行政資料等のデジタル資料の収集を継続し、デジタルコンテンツの拡充と認知度向上に努めます。中でも第五期では、2025年日本国際博覧会関係資料を積極的に収集したいと考えています。

「基本方針5」

府立図書館は、府民に開かれた図書館として、地域の魅力に出会う「場」と機会を提供します。

【講演会関連資料展示】

両館とも感染拡大防止に留意しつつ、中央図書館の生涯学習事業では、多様な外部機関と連携をはかりながら展示や講演会を実施することができました。来場者にとってわかりやすい展示レイアウトや関連図書の見せ方を工夫しながら、じっくりご覧いただけるスペースの提供に努めるとともに、講演会では、魅力あるテーマに沿った内容の充実を図り、参加者の満足度は目標値を上回る結果となりました。

中之島図書館では、指定管理者との共同企画及び自主事業イベントと連動した資料展示の開催や、ビジネス講座会場での資料展示・リスト配布など新たな試みも行い、目標値を上回る参加者満足度となりました。書庫新築の工事も11月に始まり、騒音や振動などの影響も少なからずありますが、最小限に抑えられるよう工夫を重ねています。

(次期に向けて)

外部機関との連携をさらに深め、「利用者にどのような学びを提供することができるか」「未利用者の方にも気軽に利用していただくための工夫」等を検討します。より多くの府民に図書館の魅力や活動を届けられるよう、様々な媒体を活用した情報発信に努めます。