第74回大阪資料・古典籍室小展示「古典籍資料のなかの「外国語」」

更新日:2006年11月10日

第74回大阪資料・古典籍室1小展示

平成18年11月10日(金)~平成19年1月10日(水) (入場無料)

古典籍資料のなかの「外国語」

――文字・活字文化の日にちなんで

「ことば」に注目すると、中之島図書館の所蔵する古典籍資料で最も目にするのは、日本語もしくは中国語(漢文)の文献であるといえます。しかし、現代ほどではないにせよ、当時の資料の中にも、それ以外の言葉や文字によって記された資料が存在しています。今回の展示では、このような古典籍資料のなかに見える「外国語」資料を集めてみました。

近世の東アジアから聞こえてくる「ことば」の多様性をご覧いただければ幸いです。

※ 10月27日は「文字・活字文化の日」です。

(以降の各画像をクリックしますと、拡大画像をご覧いただけます)

■ 「外国語」への関心

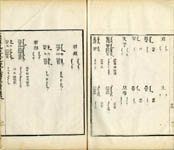

『吾妻鏡』より

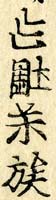

『吾妻鏡』に記された「文字」をめぐって、儒学者林羅山は朝鮮通信使に意見を求めたことがあります。見たこともない文字がいったい何と書かれているのか。かつての日本人にとっても、それは大きな関心事でした。右に掲げた文字について、朝鮮通信使文弘績も興味をもって「王国貴族」と読むのではないかと推論しています。

なお、後になってこの文字は女真文字で、「国之誠」という意味であり、この文字の記されていた銀簡は通行手形のようなものであったことが分かりました。1976年には、当時のソ連で同じ文字が記された実物も発見されているとのことです。

○『吾妻鏡』52巻25冊 杉田良庵 寛永3(1626) 【324.1-2】

○『羅山先生全集』58冊 荒川宗長 寛文2(1662) 【233-88】

○『女真訳語』2冊 (民国)羅福成編 刊 【280-4】

『羅山先生全集』

■ 日本語 ⇔ オランダ語

『訳鍵』

「鎖国」時代、日本で西洋の学術を学ぶためには、オランダ語の資料を通じて行う必要がありました。その研究の成果の1つが、オランダ語辞書の作成だったといえます。またオランダからの様々な情報が翻訳され、それらが当時の人々の目に触れることにより、蘭学(洋学)の発展をみることともなりました。

○『訳鍵』藤林普山編著 1冊 刊 【丙活24】

○『紅毛告密書簡訳文』渋川六蔵和解 1冊 写 【325.7-18】

○『(乙卯)和蘭別段風説』1冊 ドングルキユル記 荒木熊八等解 写 【314.1-2】

『紅毛告密書簡訳文』 『(乙卯)和蘭別段風説』

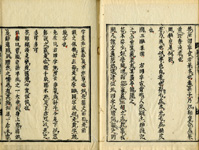

■ 中国語 ⇔ 琉球語(琉球方言)

『中山伝信録』

かつて琉球は、清朝と独自に交流していたため、中国資料の中には「琉球語」を言語として記録したこともありました。その記録のうちの1つである『中山伝信録』では、琉球の文字として「いろは」を紹介していますが、日本の文字かもしれない、とも考えていたようです。

○『中山伝信録』6巻6冊 (清)徐葆光撰 平安 石田治兵衛 天保11(1840) 【371-268】

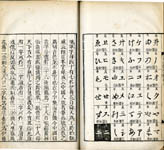

■ 日本語 ⇔ 韓国・朝鮮語

江戸時代には朝鮮通信使の交流を通じて、日本と李氏朝鮮双方の言語を学ぶための資料が作られていました。

○『「交隣須知」本文及び索引』(本文は影印複製) 高橋敬一ほか編 和泉書院 2003 【829.1-104N】

○『朝鮮司訳院日満蒙語学書断簡』1冊 1918 【289.1-4】

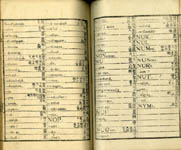

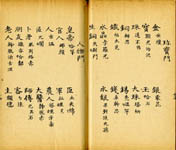

■ 韓国・朝鮮語 ⇔ 中国語

韓国・朝鮮語を著す際の文字ハングル(訓民正音)は、1443年に完成し、1446年に公式頒布された歴史的に新しい文字で、明確な成立年代の分かる珍しい文字でもあります。中之島図書館が所蔵する韓本(朝鮮本)の中には、このハングルによって中国語の学習をするための資料も残されています。

○『重刊老乞大』付諺解3冊 刊 【韓6-42】

○『華音啓蒙諺解』1冊 刊 【韓8-4】

○『華語類抄』1冊 刊 【韓4-10】

○『朴通事新釈』付諺解2冊 刊 【韓13-27】

『重刊老乞大』 『華音啓蒙諺解』 『華語類抄』 『朴通事新釈』

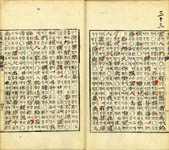

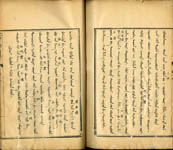

■ 中国語 ⇔ モンゴル語

モンゴル語の文字は、チンギス・カンの時代にウイグル文字が採用され、それをもとに改良されたものです。縦書きですが、日本語とは異なり、左の行から右の行へと進みます。また、清朝時代には準公用語としての扱いを受けました。

○『御製満洲蒙古漢字三合切音清文鑑』31巻32冊 刊 乾隆45(1780)序 【286-96】

○『華夷訳語』1冊 写 【280-6】

『御製満洲蒙古漢字三合切音清文鑑』 『華夷訳語』

■ 満洲語

満洲語は中国の清朝をたてた満洲族の言語。文字については、もともと利用していたモンゴル文字に改良を加えたものです。この満洲語は「国語」として、満洲族の子弟のための教育課目となっていましたが、日常的に使用されることは少なく、ラストエンペラー溥儀も、満洲語は苦手だったといわれています。

○『満文金瓶梅』40冊 (明)笑笑生撰 (清)闕名訳 刊 【朝日258-3】

○(参考資料)『新鐫絵図第一奇書鍾情伝(金瓶梅)』6巻6冊 (明)笑笑生撰 刊 光緒25(1899) 【朝日258-52】

『満文金瓶梅』 『新鐫絵図第一奇書鍾情伝(金瓶梅)』

■ 近代の文字研究-西夏文字の場合

西夏文字は中国にかつて存在した、西夏国(井上靖の小説『敦煌』などで有名)の文字。漢字を模倣して作られましたが、漢字に較べて複雑な形をしています。ここでご紹介する近代の研究書からも、絶えることのない、ヒトがもつ「ことば」への関心をうかがうことができると思います。

○『西夏国書字典音同』1巻1冊 (民国)羅福成写 1935 【289.3-4】

○『西夏国書略説』1冊 (清)羅福萇編 1914序 【289.3-2】

主な参考文献

『日本語学とアルタイ語学』清瀬義三郎則府著 明治書院 1991年

「第20章 契丹女真新資料の言語学的寄与(英文)」 【府立中央 810.2-13N】

『老乞大-朝鮮中世の中国語会話読本』金文京ほか訳 平凡社 2002年 【L7-699N】

女真文字 (ウィキペディア)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E7%9C%9F%E6%96%87%E5%AD%97

PDFファイル PDF版 [古典籍資料のなかの「外国語」 341KB]

※PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。