第62回大阪資料・古典籍室小展示「中国の絵入新聞『点石斎画報』展」

更新日:2004年10月13日

第62回大阪資料・古典籍室1小展示

平成16年10月13日(水)~11月28日(日)

今からちょうど120年前、清末の上海で1つの新聞が産声を上げました。その名を『点石斎画報』と言います。この新聞は「画報」とありますように、見開きいっぱいに描かれた絵と文章とで、市井の話題から世界事情までを紹介したものでした。かの魯迅も愛読者の一人だったのではないか、とも言われています。

当時の中国では、欧米や日本などから入ってくる新知識の波に洗われ、知りたいことも、知らせたいことも山ほどありました。『点石斎画報』の絵師たちも、見たこともないものを空想のままに描いたり、新たな絵画技法に取り組んだりと、あれこれチャレンジを続けています。

今回の展示を通じて、絵師たちの活躍の跡と当時の世相の一端をご紹介できれば、と思います。

1)『点石斎画報』とは

中国語新聞『申報』で有名なイギリス人アーネスト・メイジャーが上海で経営した申報館から、1884年に創刊された旬刊の絵入新聞。各号8葉9図で、約15年間、528号をもって終刊となった。また、12号毎に1集として文字記号が振られ、まとめて販売もされた。

『点石斎画報』の名は、「石を点じて金と成す(点石成金)」という意味をとって名付けられた申報館付設の印刷所「点石斎石印書局」にちなんだもの。

○『点石斎画報』表紙 (朝日336/23)

○上海申報館刊『申報年鑑』表紙 (朝日069/5)

○上海点石斎石印書局印刷『聖諭像解』 (173/28)

2)『点石斎画報』に描かれた「科挙」

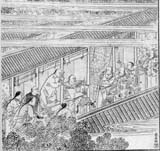

中国では、隋の時代より「科挙」という官吏登用の全国試験が行われた。科挙の合格者は「進士」と呼ばれ、知識人たちの目標であった。

カンニング防止のため、一つひとつ仕切りが設けられた狭い試験場と、悲喜交々の合格発表。さらに『点石斎画報』では、西洋人の中で試験に応ずる者がいたことを伝えている。

○「科挙の試験場の様子」 (『画報』午集十「科場果報」)

○「合格発表の風景」 (『画報』石集二「南闈放榜」)

○「武科挙合格者が練り歩く」 (『画報』未集九「鷹揚誌盛」)

○「西洋人の受験者」 (『画報』石集四「西人赴試」)

3)清末中国の風景

『点石斎画報』はもちろん、当時の市井の話題も描いている。殺伐とした事件の記事が多いが、時には古代の英雄に思いを馳せてみたり、海外からの情報を伝えたりもしている。洋装本が平積みになっているのは、想像で描いた結果だろう。

○「福を告げるコウモリ」 (『画報』楽集十二「万福来朝」)

○「イギリスの書房」 (『画報』土集十二「公家書房」)

○「趙雲墓へお参り」 (『画報』石集一「漢将英霊」)

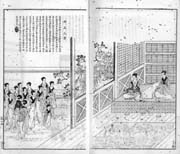

4)試行錯誤の西洋画法導入

西洋から新たに伝わった絵画技法は、伝統的な中国のものとは大きく異なっていた。一点透視による遠近法などを使った西洋画は、『点石斎画報』の絵師たちにも大きな刺激だったようである。

≪ゆがむ遠近法≫

西洋的な遠近法の導入を試みたものと思われるが、まだ十分に理解していなかったとみえ、空間が大きくゆがんでしまっている。

○「逆遠近法でゆがんでしまった家屋」 (『画報』癸集四「亀子横行」)

≪東洋のゾウと西洋のゾウ≫

伝統的な東洋画においては、ゾウはしわの多い姿で描かれることが通常であった。しかし、西洋画のゾウを見たらしい絵師たちは、黒々と陰影をつけたゾウを描いてみせた。よく見ると、ゾウの見物者のうち、西洋人が陰影をつけられているのに対し、東洋人は従来通り平面的に描かれている。

○「西洋画風に描かれたゾウ」 (『画報』巳集十一「馴象索食」)

○「東洋画の中のゾウ」 (『画報』忠集八「白象西来」)

○『三才図会』(024/84)に描かれたゾウ

≪転倒のスタイル≫

事件の一瞬を切り取る絵入新聞では、真に迫るためにどう表現すれば良いかが研究された。ここに見える転倒者の姿は、何かのお手本に習ったものであろうか。このやや不自然な姿勢が、『点石斎画報』の中では転倒する者として何度も描かれているのである。

「転倒する人の姿」

○(『画報』戊集十「一蹶不振」)

○(『画報』庚集十二「及鋒而試」)

○(『画報』壬集十二「因愛成仇」)

○(『画報』戊集十二「五馬斉翻」)

5)空想科学の世界

産業革命を果たした西洋の科学技術は、当時の中国人の科学的知識の範囲を超えるものであった。一方で『点石斎画報』の読者たちは、そうした新しいものを見たいという好奇心旺盛な人々でもあった。そこで絵師たちは、自らも見たことのない事物の数々を、伝聞をもとに想像力を働かせて描いたのである。

○「エレベーター」 (『画報』辰集一「第一高楼」)

○「空飛ぶ船」 (『画報』丑集五「飛舟窮北」)

○「空飛ぶ舟2」 (『画報』元集一「御風行舟」)

○「空飛ぶ車」 (『画報』糸集十「妙製飛車」)

○「巨大な汽車」 (『画報』亨集十二「遊観台」)

6)訂正記事

読者の好奇心を満たすため、ゴシップ的な情報が多かった『点石斎画報』では、「誤報」が掲載されることも日常茶飯事であった。しかし、あまりにも誤りがひどかった場合には、訂正記事が載ることもあった。

○「訂正記事も絵入で描く」 (『画報』巳集二「画報更正」)

7)『点石斎画報』の中の日本

『点石斎画報』の中には、隣国日本や日本人に関する記事も少なくなかった。そこに描かれた日本人の姿に若干の違和感を覚えるかもしれないが、記事は比較的正確詳細で、何よりそれこそが当時の中国人の日本人に対するイメージなのであった。

○「日本は長寿で大家族」 (『画報』申集一「六世同堂」)

○「日本で古書を探す話」 (『画報』子集十「蒐訪古書」)

○「住友吉左衛門夫人と女子大学」 (『画報』信集十二「女立大学」)

○「ヤタガラス」 (『画報』土集十「三足鶏」)

8)参考文献

この展示会の開催にあたっては、以下の文献を参考にさせていただきました。

『世紀末中国のかわら版』中野美代子・武田雅哉編訳、福武書店、1989年 (府立中央所蔵 070-1187)

『「点石斎画報」にみる明治日本』石暁軍、東方書店、2004年 (府立中央所蔵 210.6-411N)

PDFファイル PDF版 [中国の絵入新聞『店石斎画報』展 429KB]

※PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。