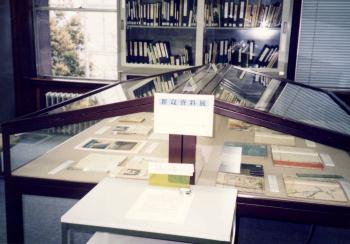

第10回大阪資料・古典籍室小展示「平成8年度新収資料展」

更新日:1997年4月1日

第10回大阪資料・古典籍室1小展示

平成9年4月1日~5月14日

平成8年度新収資料展

― こんな本も入りました。

当中之島図書館は、昨年5月10日、大阪関係の郷土資料と古典籍(近世の和漢書)を中心とした専門図書館として再出発しました。 郷土資料の収集には、明治37年の開館当初から常に力をそそいできましたが、これからは、なお一層、既刊書・新刊書を問わず、大阪関係の資料を幅広く収集していく所存です。

今回の展示では、平成8年度に収集した既刊書の一部を展示しました。 新刊書につきましては、整理が終わり次第、新刊コーナーや書架に並べて、広く利用していただいておりますが、既刊書の場合は,出版年その他を考慮して、直接書庫に入れてしまう事が多いので、皆様のお目に留まる機会が限られております。

今回の展示により、広くご活用いただける事を願っております。

1. 年忘噺角力 5巻5冊

岡山対山・椎本下物編 刊

大阪で安永年間に開催された噺会にさいし、巷の雑俳愛好者が応募した小噺を、編者両人が選んで1冊としたもの。因みに、この会は、新清水観世音奉納の会と銘打って開かれた。口絵に会場の大宮での光景が載る。 (255.9-98)

2. 十府の菅こも 1冊

芳之編 享保2序刊

近江の俳人芳之が選んだ俳書。宝暦・寛政期を代表する俳人乙ニ・大江丸らが句を寄せる。 大阪平野町に住んだ俳人、また琳派の画家で有名な中村芳中の挿し絵がある。 (226.3-52)

3. 殿村茂斎詠草・記録 52冊のうち

殿村茂斎自筆

殿村茂斎 (1755-1870) は、通称米屋平右衛門、手広く両替商を営み、また歌を幕末の歌人村田春門 (1765-1836) に学んだ。長田鶴夫・佐々木春夫とともに、大坂幕末豪商三歌人と称される。展示資料は収集した52冊のうち詠草類の一部である。 (224-182)

4. 大平春海問答書 1冊

本居大平・村田春海著 写

本居大平・村田春海は近世後記の国学者・歌人。歌学についての往復書簡。「国学者伝記集成」等に翻刻が載るが、本書は、堺出身の幕末・明治の国文学者小田清雄(1848-94)が、大阪の書店で手に入れ、明らかな写し間違いを朱で訂正し、友人の堺開口神祠官三上一雄に贈ったもの。 (224-180)

5. 菊と桐 1冊

坪内逍遥著 東京春陽堂刊 明治31

平成8年は、NHK大河ドラマで「豊臣秀吉」がブームになった。が、元々秀吉の出世譚は、江戸時代より庶民の心をとらえ、数多くの作品が生まれた。これは、明治の文豪 坪内逍遥が秀吉と片桐且元の葛藤を描いた小説。彼の代表的戯曲「桐一葉」に続く第2弾。 (あ1-72)

6. 豊太閤 1冊

村上浪六著 東京 民友社刊 明治44

村上浪六(1865-1944) は、堺出身の小説家。明治後期から戦前にかけて活躍した。 (あ1-76)

7. 関西大風水害-美談と悲話 1冊

大阪 朝日新聞社 1934

平成7年1月17日の阪神大震災の記憶はまだ新しい。が、過去の記録では、昭和9年第1次室戸台風が関西を襲い、大阪をはじめ、近畿各地は壊滅的な被害を受けた。各被災地では、教え子を身体の下にかばい、自らは息絶えた豊津小学校吉岡訓導の悲話をはじめ数々の美談・悲話が生まれた。(369.33-10N)

8. カフェ-の営業政策と新興建築 1冊

中田政三著 大阪 新興カフェ-研究会刊 1934

著者は,心斎橋でカフェ-を経営、またラジオの趣味講座で家庭で楽しむカクテルを紹介した大いなる大阪の趣味人。 カフェ-の経営戦略を説いたものだが、カフェ-の興りや、世界の状況など詳細に述べられており、大阪の昭和初期の風俗を知る上でも興味深い。装丁も凝っていて、シティボーイの面目躍如たるものがある。 (673.9-331N)

9. 詩集大阪 1冊

小野十三郎著 東京 赤塚書店 1939

平成8年10月8日93才で鬼籍の人となった関西詩壇の大御所、終生在野の詩人でもあった小野十三郎の代表作。 (あ1-69)

10. 大日本名所写真 1枚

鈴木(樹)年基画 大阪 綿喜刊

明治初期、全国の名所・名跡を、大阪の風俗画家鈴木年基が描いて、刷り物としたもの。 そのいずれもが、夜景や暁方等くすんだ景色を描いている。今回収蔵したのは「大阪道頓堀出火」「勢州二見曙」の図 (枚-189)

11. 和泉吹飯浦 1枚

広重画 刊 錦絵

泉南の深日港を描く。諸国六十八景のうち (枚-188)

12. 劇と其他 1-9

大阪 劇と其他社 1924.1-9

大阪の劇評雑誌。宝塚創始者小林一三をはじめ、坪内士行や木谷蓬吟ら当時京阪で活躍していた劇作家、劇評家が執筆している。 (P77-8N)