大阪府立中之島図書館だより「なにわづ」 No.158

【日本一小さな大名家の頓挫した蔵屋敷経営】

野高 宏之

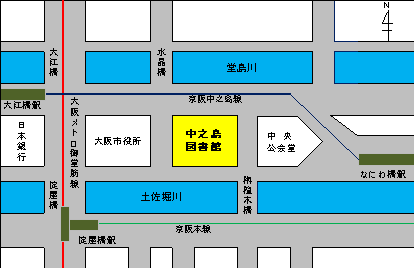

江戸時代、中之島図書館周辺は上中之島町とよばれていた。中之島には全国の大名家の蔵屋敷が集中していた。上中之島町にも仙台藩や福井藩などいくつもの蔵屋敷があった。

その他、大坂城の御蔵米を管理し、幕府公金為替御用を勤め、大坂有数の豪商であった上田(大和屋)三郎左衛門の居宅があった。現在の図書館の敷地の東にあり、間口が二十三間(約44メートル)。蔵屋敷と遜色のない豪邸であった。

しかし五千石の大名の蔵屋敷が、ごく短期間とはいえ、この町内にあったことは知られていない。この大名は足利尊氏直系の子孫で、下野国喜連川(きつれがわ)に五千石の領地をもつ喜連川家である。貴種ゆえに万石以下ながら将軍家の客分として、江戸城では十万石の大名並みの処遇を受けたという。

蔵屋敷をめぐる喜連川藩の戦略は破天荒であった。最終目的は町人から借金することなく資金を調達することであった。これを実現するため、喜連川藩と大坂町人は3つのステージを構想した。

第1は領内に足利尊氏宮社を建立する計画である。これを内外に宣伝することで、源氏や足利家ゆかりの将軍家、関東諸大名からの寄付を期待したのである。

第2は産物廻しである。産物廻しといえば各大名家が領内の特産品を江戸や大坂に回送、販売するものである。ところが喜連川にはこれといった産物がない。そこで東北地方や関東地域の物産を集め、江戸を経由して大坂に送ることを考えた。流通のどの段階かで「喜連川御産物」という名目(ブランド)をつける計画があったと思われる。

ところで第1と第2の局面は、大坂で展開する第3の局面の準備段階である。大坂でこのプロジェクトに参加する商人を物色した。選ばれたのは平野町三丁目で沈香(じんこう)商売を営む島屋与兵衛と島屋幸助らである。彼らは喜連川藩のために蔵屋敷を準備する。そして喜連川藩から「足利尊氏宮社造営寄付金」を貸付金として運用すること、「喜連川」の物産を売り出し、利益金を関東に送金する「御為替御用」の2つを請け負った。前者は江戸時代の後半に見られる名目金の一種と考えれば良い。

名目金も御為替金も、御用を請け負う町人によって「喜連川」のブランドを冠した金融商品となる。この運用が軌道に乗れば、これに投資する大坂町人が現れるはずだ、というのがこの構想の着地点である。

これを成功させるためには、上方では知名度の低い「喜連川」のブランド名を大坂町人に知ってもらう必要がある。産物廻しは「喜連川」の知名度を上げるのが目的であり、決して販売利益を期待したものではない。

この斬新なプロジェクトは文化9年に始まり、大坂・江戸・喜連川で同時並行で体制が整えられていく。ところが翌年、国元の責任者が突然罷免されることによって頓挫してしまうのである。

ここに紹介した喜連川家の構想を机上の空論として切り捨てることはたやすい。しかし19世紀はじめの日本で、経済・金融の世界で自由な発想が生まれていたことは評価してもよいのではないか。

奈良県立大学名誉教授

当館主催:古文書講座(初級・中級) 講師

◆イベントレポート

なにわタイムとらべる2023

中之島図書館では毎年、高校生を対象にした体験イベントとして、

「なにわタイムとらべる」を実施しています。

令和5年度は夏休みの期間中に2回実施し、両日満員御礼となりました。このイベントは、図書館利用の少ない高校生に向け、館内見学や当館所蔵資料を活用した体験を通して、中之島図書館に関心を持ってもらうとともに、古典籍への理解を深め、その利用を促進するねらいがあります。

イベント内容は、館内見学ツアーと和装本製作体験の2部構成です。館内見学ツアーでは、建物を巡り当館の歴史を振り返ります。普段は立ち入れない書庫にも入り、文書や和装本がそびえる書架に興味津々。和装本製作では、当館所蔵の和装書を参考にしながら、綴じ糸と針を使って「四つ目綴」に挑戦!針と糸を使って、和装本作りに向かう視線は真剣そのものでした。

資格セミナー

新型コロナウィルスの感染拡大に伴って、令和2年から第44回、45回と中止していた資格セミナーが、今年ようやく再開いたしました。2月と9月に開催され、テーマはどちらもキャリアコンサルタント。日本産業カウンセラー協会との共催で実施され、40名を超える受講生が参加されました。

第46回の、国家資格「キャリアコンサルタント」を目指そう!『「キャリアコンサルティング」体験講座』はワークを中心とした講習で、受講生からは「実践的で楽しかった」「実際に少し体験ができて、とても良く理解できた」などの感想が寄せられました。

◆令和5年度新収資料紹介 <大阪資料・古典籍課>

令和5年度中に収集した大阪にゆかりのある和古書・既刊書の一部をご紹介します。

※【 】内は当館の請求記号です。

『天神丸』 松川半山/画 嘉永5年(1852) 【甲雑/189】

天神祭で飾られた船形の山車を描いた錦絵です。元禄期に堀川浜の上荷茶船仲間により制作された山車が寛政4年(1792)の火災で焼損し、嘉永5年より修復される際に作成されたもので、華麗な装飾や掲げられた幟などが精緻に描かれています。

上部には制作や修復の経緯が記されています。作者の松川半山は江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した大坂の絵師です。

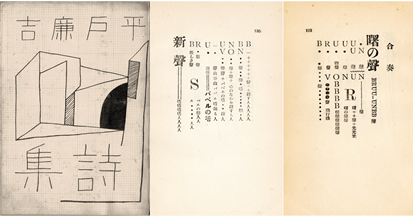

『平戸廉吉詩集』 川路柳虹[ほか]/共編 平戸廉吉詩集刊行會 昭和6年(1931) 【丙初/90】

平戸廉吉は大阪生まれの詩人・美術評論家で未来派(イタリア発祥の文芸・美術運動)の影響を受けた前衛的な詩を発表し現代詩に大きな影響を与えました。

夭折し、生前単独の詩集の刊行もなりませんでしたが、没後9年後に師事していた川路柳虹らにより本書がまとめられました。

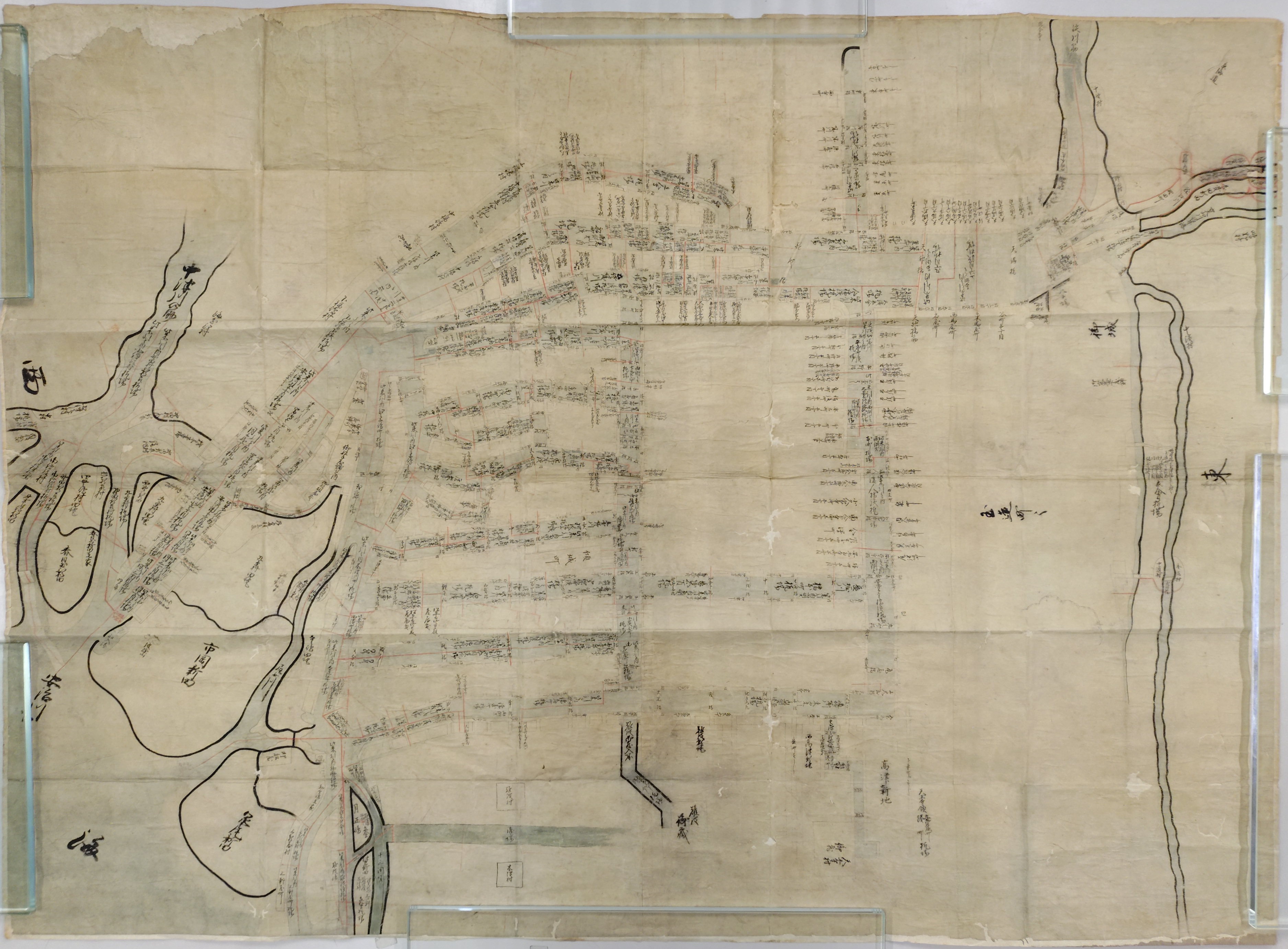

『[大坂町中川筋図]』 1舗 写本 【552/26】

大阪市中と周辺の川や堀、それに伴う橋や渡、杭場(船積の集荷の縄張りを示したもの)を描いたものです。制作年は不明ですが、図下側の道頓堀川から南に分岐した運河(高津入堀川)の終端近くに宝暦5年(1752)に設置され寛政3年(1791)に廃された「天王寺村御蔵」の記載があることなどから、18世紀後半に作成されたと思われます。

◆イベントレポート <ビジネス支援課>

他機関共催セミナー

「学んですぐ実践!仕事力・経営力アップ講座」

ビジネスに役立つ幅広い情報をご提供するため、大阪中小企業診断士会との共催で開催している「学んですぐ実践!仕事力・経営力アップ講座」では、毎回、異なる専門分野の中小企業診断士を講師としてお招きし、仕事や働き方に活かせるテーマをわかりやすくお話しいただいています。令和6年度は、6月から令和7年3月までの10ヶ月間、毎月第3水曜日に開催しており、興味が湧いた回だけでも受講いただけます。

ここでは、第1回の模様を紹介します。

●「セミナー登壇3,000回のプロ講師による「聞く人を惹きつける話し方講座」」

伊澤 要平さん(中小企業診断士、日本研修インストラクチャー 認定プロ講師)

開催日時:令和6年6月19日(水) 18時30分から20時まで

本講座では表情や挨拶の仕方といったすぐに実践できる内容から、「PREP法」という少し難しい話の組み立て方まで、「人とうまく話すためのメソッド」についてのお話がありました。

近くの席の人とのワークもあり、参加者の皆さんは時間が過ぎてもまだ続けているくらい、とても賑やかにお話しされていました。ワーク後には名刺交換をされている方もおり、単にセミナーというだけでなく交流の機会としていただいたようです。この回は定員50名のところ71名の応募があり、大阪中小企業診断士会と相談のうえ定員を拡大したうえで開催しましたが、大好評の講座となりました。

大阪の産業・経済を知る!

大阪産業経済リサーチセンターが取りまとめた調査研究報告書などについて、リサーチセンターの研究員をお招きしてわかりやすく解説いただく本講座。今年度は9月から11月にかけて3回開催しました。こちらも興味の湧いた回だけでも受講いただけます。ここでは第1回の模様を紹介します。

●「外資系製造業の実態調査 ‐事例ケースにより地域性を探る‐」

講師:松下 隆さん(大阪産業経済リサーチセンター主任研究員)

開催日時:令和6年9月13日(水) 18時30分から20時まで

セミナーでは、独自に収取したデータや政府統計、『外資系企業総覧』などの数字をもとに大阪の外資系企業や、大阪の企業と外資系企業とのM&Aについてお話しいただきました。

受講した方からは「外資についてネガティブなイメージを持っていたが客観的に見られるようになった」「大阪での外資系企業の関わりが良くわかった」などのご意見をいただき、講義後も熱心に講師に質問される方もいらっしゃいました。

開館時間 月~金 午前9時~午後8時

土 午前9時~午後5時

休館日 日曜日・国民の祝日及び

休日・年末年始・6月、10月、3月の第2木曜日

発行者 大阪府立中之島図書館

〒530-0005

大阪市北区中之島1-2-10

℡ 06-6203-0474