第175回大阪資料・古典籍室小展示 「大大阪 都市交通の繁栄」

更新日:2024年5月27日

昭和前期-大大阪の時代。大阪は鉄道やバスなどが縦横にはりめぐらされた都市交通の繁栄した時代でした。展示では車両の改良や沿線の名所を宣伝した、自社を売り込んだ当時の都市交通各社のパンフレットを紹介します。

繁栄は同時に、乗客獲得競争激化の弊害を生じさせることになりますが、これを会社の合併を通じて解決をはかった案が記載された資料も併せて紹介します。

開催期間

期間:令和6年5月27日(月曜日)~令和6年7月20日(土曜日)

会場:中之島図書館3階 大阪資料・古典籍室1内 展示ケース

※月曜日から金曜日 9 時から 20 時まで、土曜日:9 時から 17 時まで 入場無料

※休館:日曜日・祝日(7月15日(月曜日、海の日))・館内整理日(6月13日(木曜日))

場所

大阪府立中之島図書館 3階 大阪資料・古典籍室1

展示資料一覧

| 1 沿線御案内(阪神急行電鉄 1938)【291.64/188N】 百貨店のある梅田から、みのお、宝塚、神戸を結ぶ阪急電車の沿線の名所を紹介しています。箕面の滝には紅葉が、夙川から神戸にかけては桜が配されています。六甲山の観光にも力を入れていたことがうかがえ、裏面には「三千尺の秀嶺を登るロープウェイの爽快味」と六甲山などの見どころを紹介しています。 |

| 2 阪神沿線ところどころ(阪神電気鉄道 19–)【291.64/187N】 阪神沿線の見どころを紹介した冊子に沿線案内図が付されています。現在の阪神電車と比べると長い路線図となっていますが、これは廃線となった阪神国道線や甲子園線や北大阪線を有していたからです。冊子の最後のページにはライバルだったバスを自社の補助機関として取り込んでいる記述があります。 |

| 3 京阪電気鉄道株式会社ローマンスカー京阪丸及沿線グラフィック(京阪電気鉄道 19–)【269.6/23NX】 「大礼祈念京都大博覧会会場正門」を冊子の最初に載せており、1928(昭和3)年のものと思われます。沿線の名所の案内よりも前のページに進行方向に二人で座ることのできるロマンスカーの説明があります。書名にある京阪丸は登場間もない琵琶湖観光船のことです。折込の沿線案内図も付されています。 |

| 4 阪和電鉄沿線名所案内(阪和電気鉄道 19–)【291.63/1719N】 阪和電車は、名前の通り大阪と和歌山を結んだ私鉄です。ライバルの南海との合併を経て、1944(昭和19)年に戦時買収で国鉄に編入されました。現在のJR阪和線にあたります。名所案内図では和泉府中までの営業ですので、資料は1929(昭和4)年の開業当初ころのものと思われます。 |

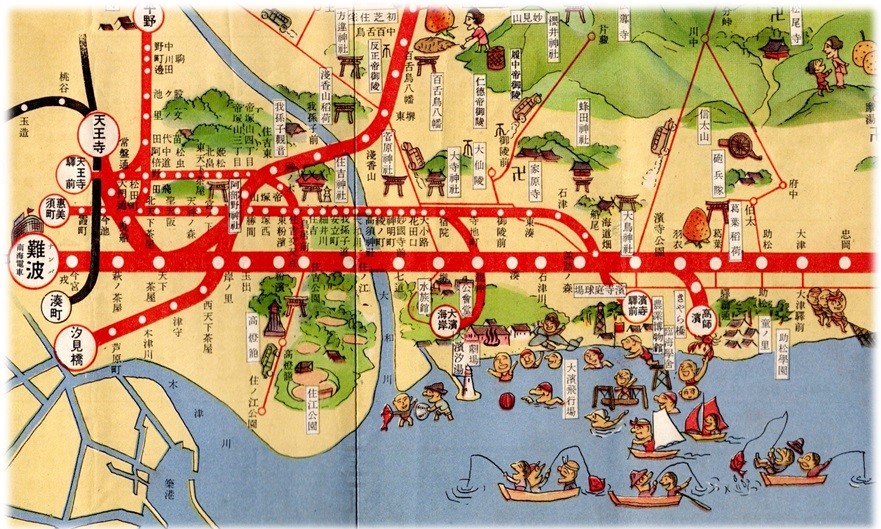

| 5 南海沿線案内(南海電車 193-)【291.63/1865N】 難波から沿線の高野山、和歌山だけでなく、紀伊半島までおよぶ沿線案内図です。海水浴を楽しむ人、魚釣りに興じる人が描かれています。大阪近郊での松茸狩りや高野山でのスキー、岸和田の春木競馬など沿線のイベントが盛りだくさんに描かれています。裏面には月ごとの沿線の年中行事が紹介されています。 |

| 6 [大阪バス系統図](大阪乗合自動車 19–)【685.5/3NX】 市電が主要な交通手段だった大阪市内に1924(大正13)年、民営の大阪乗合自動車(大阪バス、通称青バス)が参入します。さらに1927(昭和2)年には市営バス(通称銀バス)も営業を開始し、激しい競争が始まりました。資料では、大阪バスは最新鋭の飛行船と並ぶ便利さと快適さを誇る、と謳っています。 |

| 7 大阪市営高速電気軌道[絵葉書](出版社不明 19–)【516.7/7NX】 1933(昭和8)年に梅田-心斎橋間で開業した地下鉄です。市電に対して高速鉄道と呼ばれました。おそらく難波延伸直前の難波駅の絵葉書があるので、1935(昭和10)年ころのものと思われます。展示ではほかに心斎橋駅、梅田駅、乗降口(地上風景)を紹介します。 |

| 8 大阪地方交通統制に関する報告書(大阪電鉄連合会 1936)【550/999/#】 交通の繁栄は同時に各社間の競争の激化を招きました。昭和初期の恐慌も重なり乗客獲得合戦はさらに激しさを増し、ついに交通各社で組織する大阪電鉄連合会が大阪における私鉄の合併案を報告するに至ります。ここでの合併案どおりにはなりませんでしたが、戦時中に別の形で交通統制がなされます。 |