【デジタル展示】貴重書怪談巡り

更新日:2025年8月27日

日本では怪談が古くから語り継がれてきました。江戸時代でも怪談はブームとなり、「百物語会」などをはじめ、武士から町民まで、身分を問わず親しまれていました。

本展示では、当館が所蔵する貴重書の中から、「怪談話」や「妖怪」が登場する資料をご紹介します。

1.雨月物語

『雨月物語』上田秋成/著 大坂 野村長兵衛 安永5(1776) 5巻5冊 【甲和/1263/#】≫「おおさかeコレクション」で見る

初稿は明和5(1768)年成か。全9話の怪異小説を収録。「雨月物語」は近路行者の「英草紙」等から影響を受けているとされる。

上田 秋成(1734-1809)

大坂の人。4歳の時に実母の手を離れ、大坂堂島で紙油業商人上田茂助の養子となる。5歳の時に痘瘡を患ってから両手の指に後遺症を抱えることとなった。『雨月物語』での彼の筆名「剪枝畸人」の「剪枝」とは、不揃いな自身の両手のことを言ったものとされる。俳諧にもすぐれ、与謝蕪村などとも交流があった。

参考:『雨月物語の世界 上田秋成の怪異の正体』(井上泰至/著 角川学芸出版 角川グループパブリッシング(発売) 2009.5)【913.56/109N】

「吉備津の釜」:『雨月物語』巻3(2)

吉備の国に住む放蕩息子の正太郎は、神社の娘・磯良(いそら)と結婚するが、妻の磯良を裏切り、愛人と2度も駆け落ちする。夫の度重なる浮気に磯良は心を病んで、ついに命を落としてしまった。その後、妻の死を知ることもなく愛人と暮らす正太郎は次々と災難に襲われ、最後は磯良の怨霊に祟り殺されてしまう。

物語の舞台は吉備国(現在の岡山県)で、結婚の吉凶を占う道具として吉備津(きびつ)神社の大釜が登場する。

吉備津神社は岡山県岡山市にあり、窯を使った神事は「鳴釜(なるかま)神事」として現在も行われている。

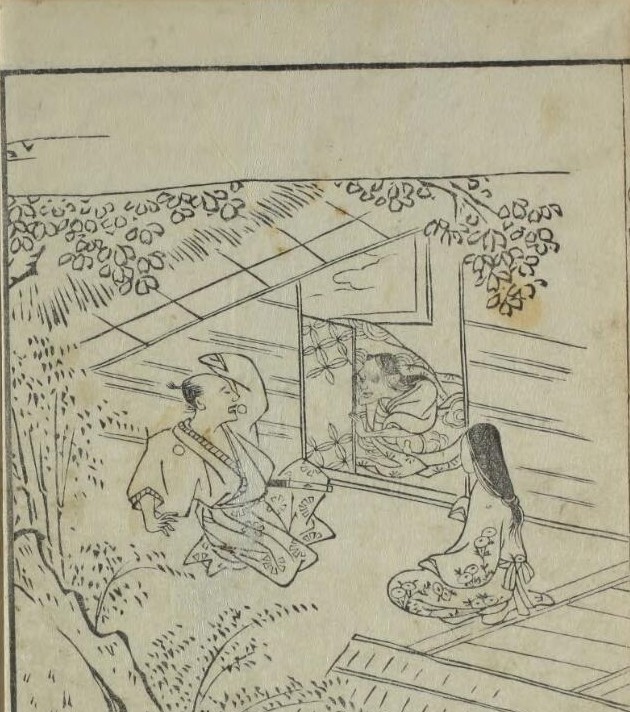

※放蕩息子の正太郎が、屏風から顔をのぞかせた元妻磯良の幻影に怯えている場面。

「おおさかeコレクション」より『雨月物語』巻3 15コマ目【甲和/1263/#】

参考

・『秋成研究資料集成 第9巻 雨月物語精解』(今泉忠義/著 近衛典子/監修・解説 クレス出版 2003.1)【913.56/69N/9】

・『雨月物語 魔道、呪い、愛、救い、そして美の物語集(ストーリーで楽しむ日本の古典 5)』(金原瑞人/著 佐竹美保/絵 岩崎書店 2012.8)【J 913/13507N/カ】

・『週刊日本の神社 第23号』(デアゴスティーニ・ジャパン 2014.7)【175.9/64NX/23】

「青頭巾(あおずきん)」:『雨月物語』巻5(1)

下野の国富田(現在の栃木県下都賀郡富山村)に、名前の知れた高僧がいた。この高僧は、とある少年を大層可愛がっていたが、病気により少年が亡くなってしまう。少年を亡くした高僧は、少年を想うあまりその亡骸を食べてしまい、鬼になって里の人々を襲うのだという。この話を聞いた快庵禅師という名僧が、禅道の教えをもって鬼となった高僧を成仏させる物語。

高僧がいたとされる寺は、富田の里の隣村にある、太平山大中寺とされている。主人公の快庵禅師は、妙慶(みょうけい)という室町時代の高僧で、大中寺を開山したと伝えられている。

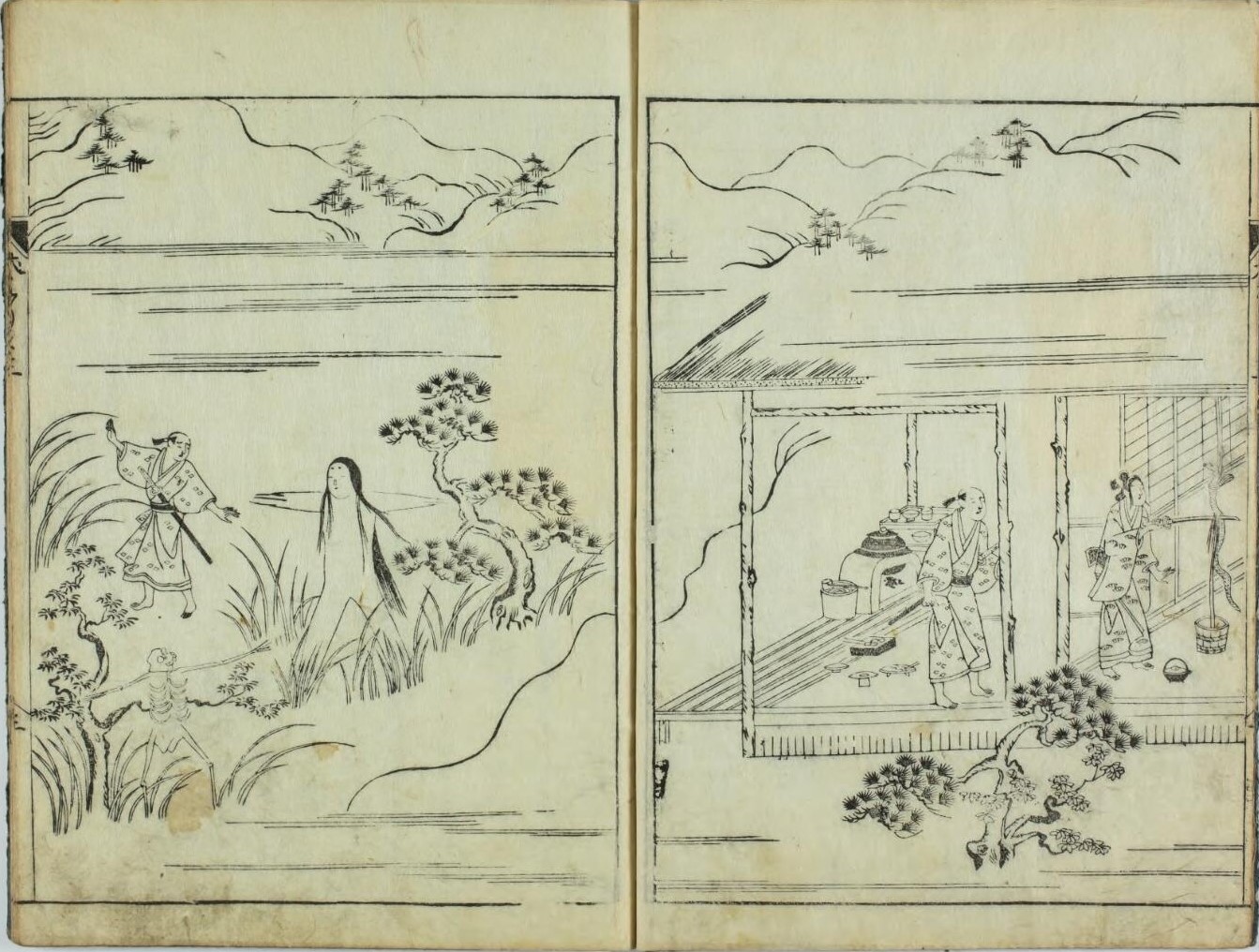

※鬼となった僧から追われる村人 「おおさかeコレクション」より『雨月物語』巻5 5コマ目【甲和/1263/#】

参考

・『秋成研究資料集成 第9巻 雨月物語精解』(今泉忠義/著 近衛典子/監修・解説 クレス出版 2003.1)【913.56/69N/9】

・『雨月物語 魔道、呪い、愛、救い、そして美の物語集(ストーリーで楽しむ日本の古典 5)』(金原瑞人/著 佐竹美保/絵 岩崎書店 2012.8)【J 913/13507N/カ】

2.『狗張子(いぬはりこ)』

『狗張子』浅井了意/著 名古屋 木村利兵ヱ等求版 元禄3(1690) 7巻7冊 【甲和/474/#】≫「おおさかeコレクション」で見る

小説集『伽婢子(おとぎぼうこ)』の続編として書かれた仮名草子。中国の小説を題材に翻案された45話を収録。各話の時代設定にはばらつきがあるが、歴史上の人物なども登場する。

浅井 了意(1610頃-1691)

摂津国三島江(現在の大阪府高槻市)の、浄土真宗本照寺の住職の子として生れる。生前の詳細については不明な点が多いが、『狗張子』のほかにも怪談集『伽婢子』をはじめとする仮名草子を多数手がけた。

参考:『浅井了意怪異小説の研究(新典社研究叢書 35)』(坂巻甲太/著 新典社 1990.6)【913.51/1N】

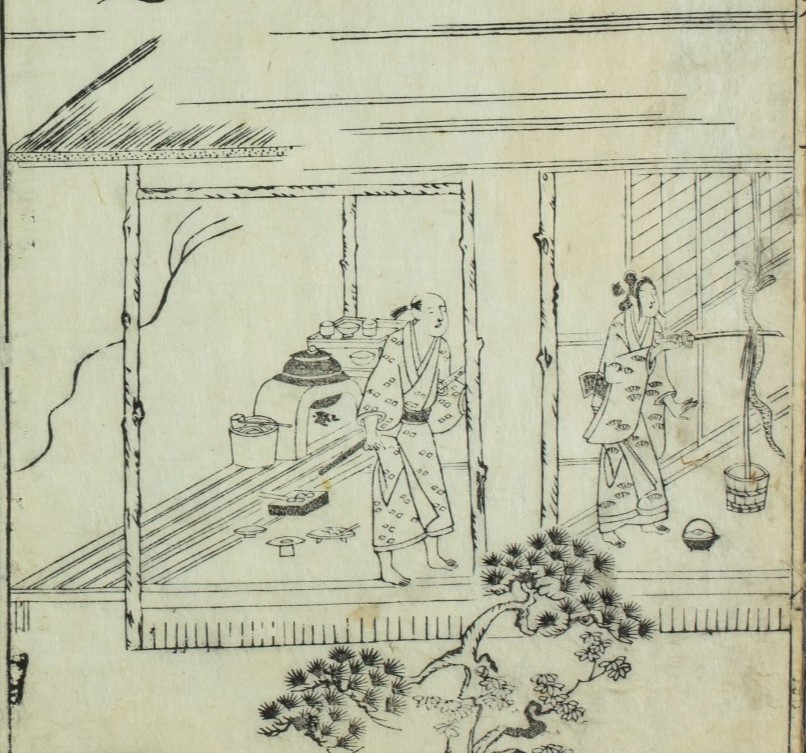

「伊原新三郎蛇酒を飲」:『狗張子』巻3(5)

ある男が「三州味方ヶ原」に出かけた際、林の奥に家を見つける。その家の娘に唆されるまま、男は酒をごちそうになるが、実はその酒は蛇の血で作られていた。その事実を知った男は恐ろしくなり娘の家から逃げ出すが、その後さらに恐ろしい目に遭ってしまう。物語の舞台は三方ヶ原(現在の静岡県浜松市周辺)とされており、徳川家康と武田信玄が合戦を行った場所としても知られている。

※蛇の腹を裂いて酒作る娘と、怯えて逃げ出す主人公。

「おおさかeコレクション」より『狗張子』巻3 4コマ目【甲和/474/#】

参考

・『狗張子(古典文庫5)』(釈了意/著 神郡周/校注 現代思潮社 1980.10)【255.6/81/#】

・浅井了意 作 ほか『伽婢子・狗張子 : 怪談』,河出書房新社,1977.9. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12468176 (参照 2025-07-31)

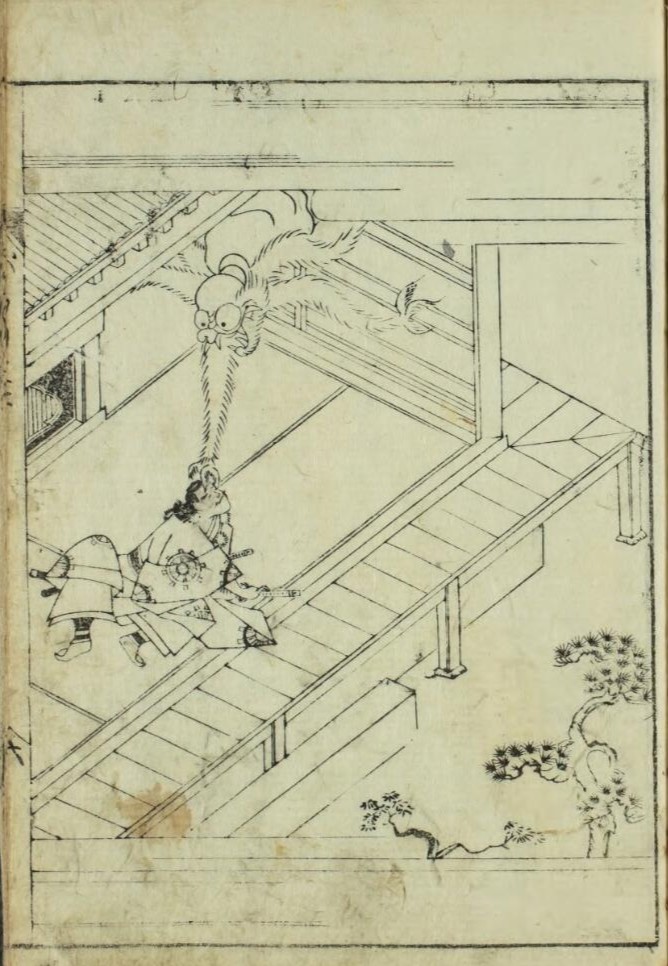

「蜘蛛塚の事」:『狗張子』巻7(2)

諸国行脚の山伏・覚円が、京都の大善院に棲みつく大蜘蛛を退治する物語。物語の舞台である大善院は、京都府下京区大政所町に実在した寺院。この寺院は明治維新によって廃止され、現在は残っていない。

※天井から腕を伸ばして、覚円に触れる大蜘蛛。

「おおさかeコレクション」より『狗張子』巻7 7コマ目【甲和/474/#】

参考

・『狗張子(古典文庫5)』(釈了意/著 神郡周/校注 現代思潮社 1980.10)【255.6/81/#】

・浅井了意 作 ほか『伽婢子・狗張子 : 怪談』,河出書房新社,1977.9. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12468176 (参照 2025-07-30)

・「京都にある蜘蛛塚について知りたい」(京都市図書館)(レファレンス協同データベース)

(https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000261770)

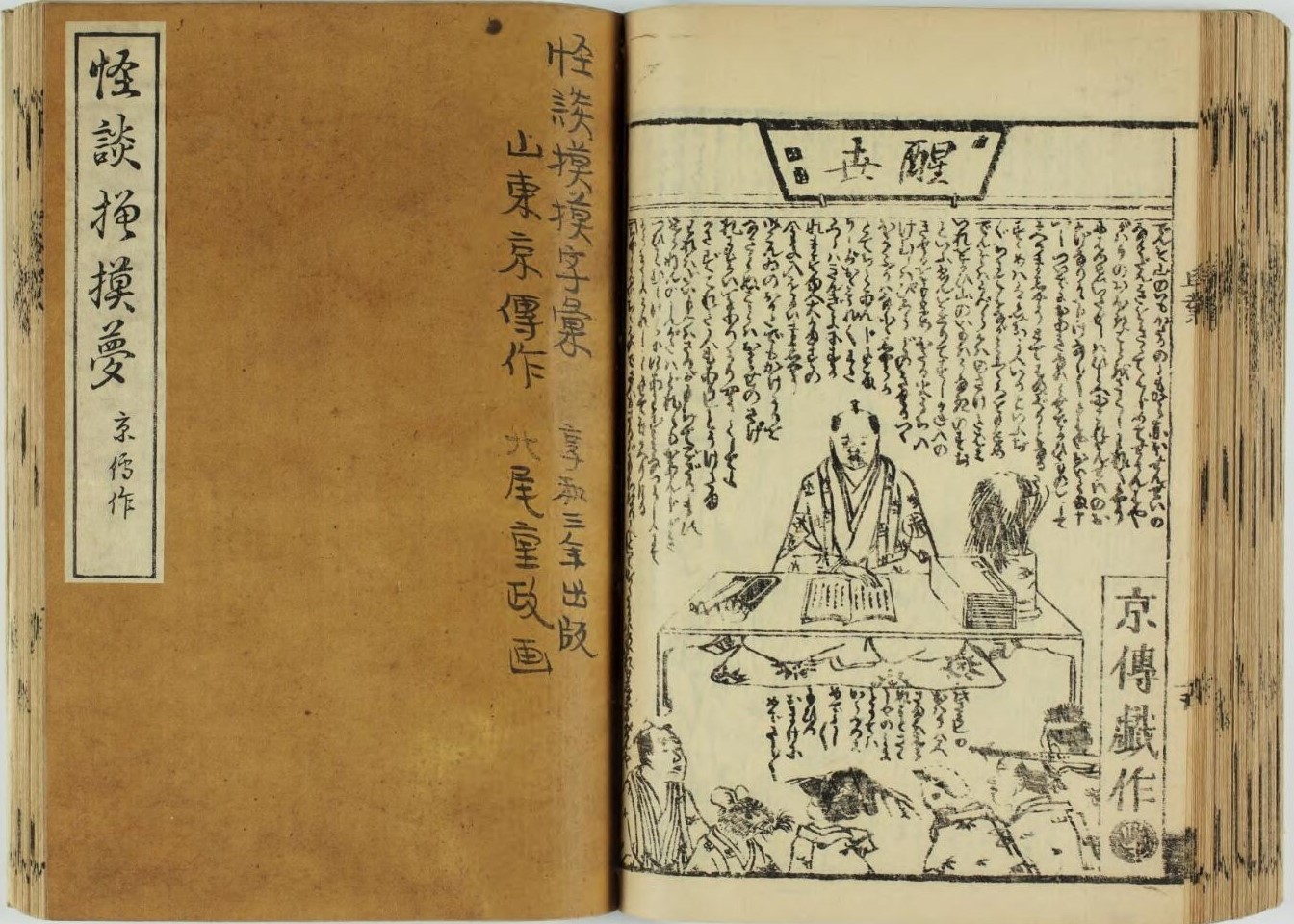

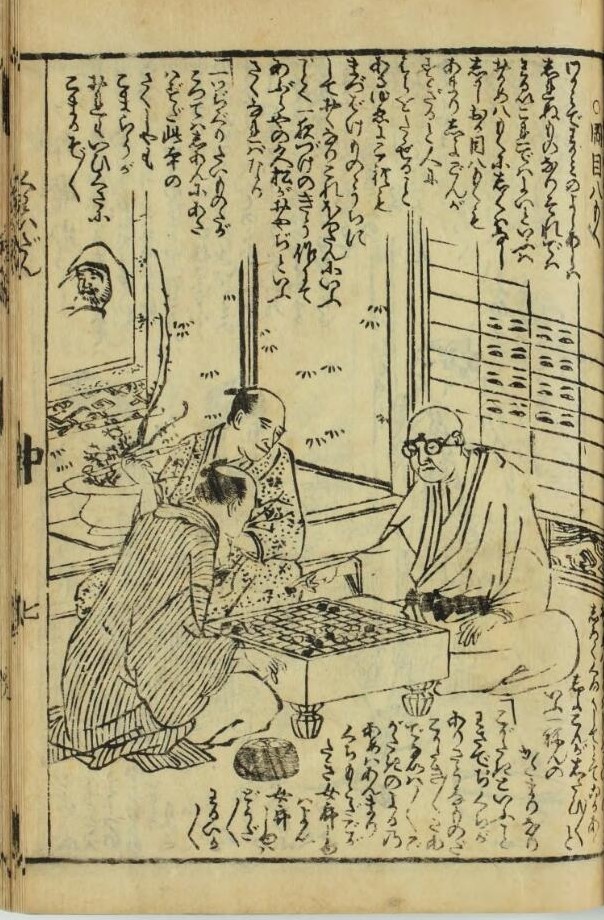

3.『黄表紙四十種 5』より「怪談模模夢字彙」

「怪談模模夢字彙」『黄表紙四十種 5』収録 山東京伝/著 享和・寛政年間(今摺)1冊【乙/426/#】

書名の読みは、「怪談模模夢字彙(かいだんももんじい)」。書名は想像上の妖怪「ももんじい」と『訓蒙図彙』のもじり。享和3(1803)年刊。版元から催促されて、原稿に制作に窮していた山東京伝が、一夜の夢に出てきた化け物の数々を再現させて急作したとする。様々な日用器材などを妖怪に見立てて紹介されており、ことわざ「岡目八目」のパロディ妖怪などが紹介されている。

山東 京伝(1761-1816)

江戸の人。質屋を営む岩瀬伝左衛門信明の子として生れる。15歳で浮世絵師の北尾重政に入門。画名を北尾政演(まさのぶ)とする。「山東京伝」という名前を始めて黄表紙で出したのは20歳の時。「怪談模模夢字彙」は京伝43歳の時の作品。京伝はこの他にも多数の黄表紙を執筆し、同時に挿絵も手掛けている。

参考:『山東京伝年譜稿』(水野稔/著 ぺりかん社 1991.3)【913.53/1N】

※上中央:「怪談模模夢字彙」表紙(116コマ目) 左:「こんにゃくの幽霊」(121コマ目)

右:「岡目八目」(右の男性の背後、障子に目のようなものが8つあり、部屋の中を覗いている)(123コマ目)

「おおさかeコレクション」より「怪談模模夢字彙」『黄表紙四十種』巻5【乙/426/#】

参考

・『日本書誌学大系 48-3 黄表紙総覧 後篇』(棚橋正博/著 青裳堂書店 1989)【255.5/39/#】

・『山東京傳全集 第5巻 黄表紙 5』(山東京傳/[著] 山東京傳全集編集委員会/編 ペリカン社 2009.7)【918.5/5N/5】