手話を使った行事「楽しい手話」について

大阪府立中央図書館 こども資料室

<こども資料室の概要>

大阪府立図書館は蔵書数約255万冊の大規模図書館であり、主題別閲覧制をとっている。児童資料を専門に扱うこども資料室は、独立した貸出返却窓口を持ち、正規職員3名と1名の嘱託職員で、資料整理部門以外の児童サービス全般を担当している。

<開催までの経緯>

平成20年4月に手話通訳者が館に配置されたことにより、秋には各室から委員を選出したデフサービスチームが発足。職員向け手話研修を開始。カウンター職員がよく使う問答集をまとめた手話ハンドブックの作成と各カウンターへの配置、主要な館内サインの手話イラスト併記等を行った。また、防災訓練時には、全職員対象に聴覚障がい者を誘導する際の注意点について説明し、危機対応時の基本的な手話を練習した。

▲館内サインに併記した手話イラスト例

平成21年夏、こどもを対象とした「手話教室」がスタート。その後、“教室”という語の持つ堅苦しいイメージを払拭するため、平成22年1月より、名称を「楽しい手話」と変更した。手話の習得よりも、こども達に手話に親しんでもらうこと、楽しみながら手話に興味を持ってもらうこと、そして何より、手話がコミュニケーションの一つであることを知ってもらうことが目的である。

<行事概要>

開催日と時間の設定は、子ども達が来館しやすい休日で、手話通訳者の出勤日である土曜日、こども向け行事の定例おはなし会(14時から14時半)後の、土曜日15時から30分間、月2回とした。他の図書館行事がある日や、こども資料室で特別行事を行う夏休み期間は除外した。

平成21年度は、月ごとに開催日を設定し、その日勤務にあたったこども資料室職員が交代で担当していた。 平成22年度からは担当者を固定、学期ごとに実施計画を策定し、第一・第三週を基本としたが、第二・第四週となった月もある。 参加者は未就学・未就園児が中心で、小学生はたまに参加する程度である。こども対象行事であるが、たまに手話を勉強している成人やおはなしボランティアの参加も見られる。

事前申し込みは不要。会場である「おはなしのへや」(約28平方メートル)に収容可能な限り受け付ける。 継続参加を促す目的で、出席カードを配布したり、参加者に親近感を持ってもらうため、名札を作成し、名前を呼んで会を進めた時期もあったが、リピーターが少ないので中止した。

<プログラムの変遷>

図書館行事なので、テーマや季節に関連した絵本を使用し、図書館利用につなげている。また、バリアフリー資料を集めた特設書架や手話関連資料の案内も行う。

【平成21年度】

第1回は8月、夏休みおたのしみ会の1つとして始まった。「サザエさん」(林春生作詩 筒美京平作曲)の手話ソング等のプログラムを開催。

その後、12月から翌3月にかけて月2回ペースで定例化した。全員で参加できるゲームをしながら、単語を手話で表現する形式からスタート。取り上げる単語は子ども達になじみの深いものから選んだ。自己紹介や自分の名前をテーマにした回もあったが、小さい子には少し難しすぎた。

春休みにはおたのしみ会の一環として、ミニ手話教室を実施。あいさつの単語と手話ソング「春がきた」(高野辰之作詩 岡野貞一作曲)を練習した。

| 絵本『くだものなんだ』(きうちかつさく・え 福音館書店 2007.4)を読み聞かせしながら、クイズ形式でくだものの手話を練習する |

| ゲーム”おちた おちた” 参加者:全員で「おーちた おちた なあにがおちた」と手拍子をして歌う 講師 :“いちご”(例)の絵札を出す 参加者:“いちご”(例)を手話で表現する |

【平成22年度】

学期ごとにテーマを策定し、4-7月期はこども達にとって身近な「あいさつ」「のりもの」「くだもの」「天気」「動物」「人(家族)」「ジャンケン」とした。連続講座を想定していたため、手話ソング「ゲゲゲの鬼太郎」(水木しげる作詩 いずみたく作曲)を少しずつ練習し、夏休みおたのしみ会で発表会を予定していたが、リピーターが少なく、毎回1番からおさらいをする必要があった。最終回もリピーターは数名で、初めての人も加わり、閲覧フロアで来室者に披露、行事を広く知ってもらう機会となった。

| 挨拶の単語をみんなで練習する 「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」 「ありがとう」「ごめんなさい」 「はじめまして」 |

| 参加者が輪になって座り、6つの単語を各面に貼り付けた布製サイコロを「チューリップ」の歌を歌いながら回す |

| 歌が止まった時にサイコロを持っている人がサイコロをふる。出た目の単語をみんなで手話で表現する |

年度途中に、手話通訳者の交代があり、10月から開始。当日の参加年齢を見て臨機応変に単語数を減らしたり、プログラムを変更する等、参加者の実態に沿うようにした。 継続参加者が少ないため、1回完結のプログラムとしたが、子ども達になじみのあるテーマがすでに出尽くしていたため、10-12月期は前期テーマを再度取り上げ、ゲームを一部変更して実施した。

1-3月期は手話ソングを実施。導入に「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」が歌詞に入っている手話ソング「あいさつのうた」(新沢としひこ作詩 中川ひろたか作曲)を使った。

| ・どんないろがすき(坂田修作詩・作曲) ・しあわせなら手をたたこう(きむらりひと訳詩) ・さんぽ(「となりのトトロ」より)(中川李枝子作詩 久石譲作曲) ・あんぱんマンのマーチ(やなせたかし作詩 三木たかし作曲) ・春がきた(高野辰之作詩 岡野貞一作曲) |

【平成23年度】

4-7月期は大型絵本を使ったプログラムを実施。大型絵本を普通に読み聞かせし、その後、みんなで絵本に出てきた単語や場面を手話で表現してみた。導入には手話ソング「あいさつのうた」を使用。絵本でイメージがつかめているので、次の展開につなげやすく、絵本のページを開いてそのまま使えて、絵札等の作成が不要というメリットがあった。

| 『ねずみくんのチョッキ』(なかえよしを作 上野紀子絵 ポプラ社 2004.4) 『はらぺこあおむし』(エリック・カールさく もりひさしやく 偕成社 1994.5) 『おきなかぶ』(A.トルストイ再話 内田莉莎子訳 佐藤忠良画 福音館書店 1998.3) 『しりとりのだいすきなおうさま』(中村翔子作 はたこうしろう絵 鈴木出版 2004.3) 『ぐりとぐら』(なかがわりえこ[さく] おおむらゆりこ[え] 福音館書店 1998.3 |

| 『おおきなかぶ』の読み聞かせ |

| 絵本に出てきた単語の練習 「おじいさん」「おばあさん」「まご」 「いぬ」「ねこ」「ねずみ」「かぶ」「甘い」 「白い」、関連単語「辛い」「うさぎ」 |

| 手話の強弱や表情についての説明 「なかなか抜けない」「すぽんと抜ける」等、手話表現の特徴を体験する |

9-12月期は絵本の手話つき読み聞かせを実施。これは、枚方市立中央図書館の手話つきおはなし会をモデルにしたものである。司書が短めの絵本、講師が長めの絵本に、各自で手話をつけて読み聞かせし、最後に司書の読み聞かせに講師が手話をつけた。繰り返し部分や簡単な単語などは、一緒に手を動かしながら聞いてくれた。その後、絵本に出てきた単語をいくつかピックアップし、みんなで一緒に手話で表現した。

| 『なにしてるなにしてる』(多田ヒロシ著 こぐま社 1979) 『サンドイッチサンドイッチ』(小西英子さく 福音館書店 2008.9) 『しってるねん』(いちかわけいこ文 長谷川義史絵 アリス館 2006.3)※ |

| 『おひさまあはは』(前川かずお作・絵 こぐま社 1989.7) 『なかよし』(さとうわきこ作・絵 PHP研究所 2003.11) 『パパ、お月さまとって!』(エリック・カールさく もりひさしやく 偕成社 1990.7) |

| 『だれかしら』(多田ヒロシさく文化出版局 1972)※ 『ねえ、ほんよんで!』(レイン・マーロウ作・絵 福本友美子訳 徳間書店 2009.1) 『ろうそくいっぽん』(市居みか作 小峰書店 2008.10) |

| 『やさいのおなか』(きうちかつさく・え 福音館書店 1997.1) 『ぼくのにんじん』(ルース・クラウスさく クロケット・ジョンソンえ ペンギン社 1982) 『とってもとってもあいたいの!』(シムズ・タバック作 木坂涼訳 フレーベル館 2009.4) |

| 『おつかい』(さとうわきこさく 福音館書店 1993.5)※ 『ワニぼうのゆきだるま』(内田麟太郎文 高畠純絵 文渓堂 2005.2) 『まどから★おくりもの』(五味太郎作・絵 偕成社 1983.11) |

※印は枚方市立図書館で使用されていた絵本

読んで楽しく、なおかつ手話表現に適した絵本の選定にかなり苦労したので、長くなるがリストアップする。各々の担当者は掲載順に司書、講師、司書+講師である。

| 『おつかい』 司書が手話つき読み聞かせ 単語練習 「おつかい」「雨」「傘をさす」「ぼうし」 |

| 『ワニぼうのゆきだるま』 講師が手話つき読み聞かせ 単語練習 「雪」「ワニ」 |

| 大型絵本『まどから★おくりもの』 司書が読み聞かせ、講師が手話をつける 単語練習 「おくりもの」「うさぎ」「うま」「ねこ」 「いぬ」「くま」「家」「留守」 |

この時期より、聴覚障がい児とその家族がリピーターとして参加してくれるようになったため、健聴児と一緒に楽しめるように、全ての説明に手話通訳をつけた。他にも、聴覚障がいを持つ親と子ども、元聴覚支援学校教員など、手話を使う人の参加が増え始めている。担当者が館内の職員向け手話講習会に参加して、手話つき読み聞かせに挑戦したところ、手話を勉強している成人から「自分も頑張ろうという気持ちになった」という発言が出た。

平成24年1-3月期は、日本の昔話を手話で表現するプログラム―司書が絵を見せずに絵本を音読し、講師が同時に手話をつけた後、絵を見せながら、出てきた単語やストーリーの一部を一緒に手話で表現する―を、全5回予定で実施している。テキストは、昔話絵本としての評価は別にして、小さい子ども達がイメージする話型になるべく近いもの、現在の言葉に近いものを選んだ。

現在、春休みおたのしみ会に特別プログラムとして、職員向け手話講習会参加者による手話劇と手話クイズを検討している。研修成果の発表の場として、また、「職員が手話による対応を目指して努力している」という、館から利用者へのアピールも兼ねる。

<これまでの実施回数・のべ参加人数>

| 回数 | こども | 大人 | 合計(人) | |

| H21 | 9 | 101 | 39 | 140 |

| H22 | 18 | 247 | 25 | 272 |

| H23 | 10 | 133 | 64 | 197 |

H21:4-11月は実施せず。

夏休み・春休みおたのしみ会を含む。

H22:8・9月休み。夏休みおたのしみ会を含む。

H23:8月休み。9月3日台風による臨時休館。

図書館へ行こうDAY、夏休みおたのしみ会を含む。集計は12月末まで。

<オリジナルキャラクターの起用> 館内サインに使用している手話イラストは、当館のオリジナルキャラクター”しゅわちゃん”である。平成22年10月より、この“しゅわちゃん”が呼び込みや、導入のあいさつでも活躍している。

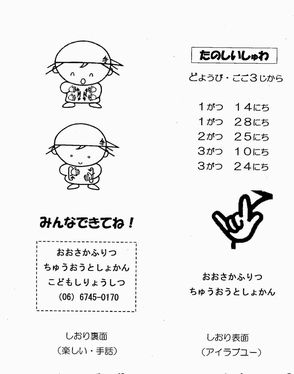

また、行事終了後に館内にある”しゅわちゃん”を探すよう案内し、当館のサービスを知ってもらうきっかけ作りへとつなげた。 継続参加を促す目的で、行事開催日を記入したしおり(A4の6分の1サイズ)に手話イラストを入れ、全回参加すると「は・る・が・き・た」「た・の・し・い・手話」になるようにして、配布したが、リピーターが少ないので2期間で中止、一種類(下図参照)に変更した。 子ども達にとって参加記念に何かもらえることは楽しみのようで、しおりを身近に置いて次の開催日を知ってもらうというねらいもある。

<広報>

A4カラー上質紙のちらしを学期ごとに作成、館内および当館主催の各種図書館職員向け研修、図書館見学に来た小学校・支援学校等に配布している。

当館ホームページのこども資料室行事案内に掲載し、障がい者サービスページからもリンクを貼っている。また、当館発行のメールマガジンでも常時開催日の告知を行っている。最近、ホームページが参加のきっかけという人が増えている。

○アドレス

→http://www.library.pref.osaka.jp/site/kodomo/index.html

開催日当日は、おはなしのへや入口に開催案内の看板を掲示する。また、見学で来館する小学生や支援学校のおはなし会に、「楽しい手話」で実施した手話ソングを取り入れ、行事のPRにつなげている。

今後、近隣の小学校や聴覚支援学校へのチラシ配布を考えている。また、聴覚障がい者の協力も打診中で、今後行事に参加してもらえるようになれば、さらに内容が深まるだろう。

<特別なプログラム例>

夏休みなどのおたのしみ会では、拡大版として45分間で企画し、パネルシアターなど、いつもと少し違ったプログラムを実施している。以下に例を挙げる。

| 絵本『はじめまして』 (新沢としひこ作 大和田美鈴絵 鈴木出版 2003.3)の読み聞かせ 単語練習 「はじめまして」「よろしくおねがいします」 |

| 手話ソング「あいさつの歌」 |

| パネルシアター「ねてるのだあれ」 布団から見える体の一部から、動物を当てるクイズ 単語練習 「うさぎ」「ぶた」「ねずみ」「へび」 「かえる」「きつね」「きりん」「ぞう」 |

| 手話ソング「世界中のこどもたちが」 (新沢としひこ作詩 中川ひろたか作曲) |

| 絵本『にじ』 (新沢としひこ詩 あべ弘士絵 アスク・ミュージック 1996.11)の読み聞かせ 単語練習 |

| ブラックパネルシアター「おばけなんてないさ」 (まきみのり作詩 峯陽作曲) |

| 手話ソング「にじ」 (新沢としひこ作詩 中川ひろたか作曲) |

| 手話ソング「小さな世界」より2番 (Words and Music by Richard M. Sherman and Robert B. Sherman 若谷和子訳詞) |

| あいさつの手話を練習 「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」 |

<課題>

最大の課題は、行事の定例化についてである。現在は手話通訳者やこども資料室担当者の勤務状況に開催日が左右されている。その結果、年間行事一覧への掲載もできず、他のおはなし会よりも認知度が低く、集客率の低下につながっている。また、他行事に左右されない全館的な協力体制も必要である。

次に行事の日程についてである。土曜日の来室者のピークは14時から14時半の定例おはなし会であり、幼い子が立て続けに二つの行事に参加する負担を考えると、開催日の設定にも検討の余地がある。

最後に府立図書館の役割として、これまで培ってきた約2年間のノウハウを府内市町村立図書館へ伝達することも重要な責務であると考えている。実施プログラムの公開など、何らかの形で還元していきたい。本稿も手話を使った行事が少しでも広がればという思いで書いている。何かの参考にしていただければ幸いである。

まだまだ試行錯誤の段階であるが、他の図書館からの見学もあり、利用者からの問い合わせも多い行事となっているので、今後も大事に育てていきたいと思う。