としょかんせんなりびょうたん

(資料紹介のページ)

2008年5月掲載 |

| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |

| |

| 端午の節句 |

名残の桜を見上げていた空も、風薫る5月へと移ろい、こいのぼりが泳ぐ季節になりました。

今回は「端午の節句」にちなんだ資料をご紹介致します。

|

| |

| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |

| |

| 大名家の甲冑 決定版 |

| 歴史群像シリーズ 藤本巖 監修 学研 2007年3月刊 |

|

端午の節句に、こんな「よろいかぶと」の本はいかがでしょうか。

この本では、江戸時代の大名家甲冑が、藩主と藩士の甲冑、珍しい女性用甲冑のほか、具足櫃や軍旗など関連の道具や、甲冑の制作図などの資料とあわせて、美しいカラー写真と詳しい解説で紹介されています。

このほか、2007年3月17日から5月6日まで、大阪城天守閣で開催されたテーマ展の図録『武装 大阪城天守閣収蔵武具展』 には、美術工芸品の域に達したよろいかぶとや刀槍弓矢のほか、太鼓や軍旗などの陣中道具や馬具などが、カラー写真で掲載されています。

|

| |

| 金太郎伝説 謎ときと全国の伝承地ガイド |

| 金太郎・山姥伝説地調査グループ編集 夢工房 2000年8月刊 |

|

5月人形の題材としてよく登場する「金太郎」。金太郎といえば童謡や昔話の足柄山や、モデルとなったとされる大江山の酒呑童子退治の坂田金時が有名ですが、金太郎(坂田金時)に関する伝説や伝承は実は全国各地に見られます。

本書は、足柄山をはじめ、各地にある金太郎に関する伝説やそれに関係した場所を紹介しています。

あまりに有名な金太郎ですが、その広がりと深さを知ることができる本です。

|

| |

| 六代目笑福亭松鶴 4巻 (ビクター落語 上方篇) (CD) |

| 六代目笑福亭松鶴口演 ビクター伝統文化振興財団 2002年5月 |

|

このCDの3つ目の演目「人形買い」は、五月の節句の頃のお話です。

この演目ではまず、松鶴さんのうまさが存分に味わえます。太閤さんか神功皇后さんか、どちらの人形を買うか迷って、主人公の2人は八卦見、講釈師、祓い給え屋とお伺いを立てに回るのですが、三者三様の、いかにも勿体振った説明をきっちり話し分けるところは、さすがと言う他ありません。

また、長屋の住人に子供ができたからみんなでお金を集めて何かお祝いしようという始まりも、どこか懐かしく、引き寄せられます。

別の噺家で『三代目笑福亭仁鶴 3巻』(三代目笑福亭仁鶴 ビクターエンタテインメント 1994刊)、

『初代桂春団治 9巻』(初代桂春団治口演 日本クラウン 1999年10月刊)

のCDもありますので、聴き比べをしても楽しいかもしれません。ご一聴ください。

|

| |

| 花菖蒲 花と木の文化 |

| 富野耕治ほか著 家の光協会 1980年7月刊 |

|

アヤメ、カキツバタ、ハナショウブ、一見、区別がつかないこれらの植物の違いをご存知でしょうか? 五月の節句にお風呂に入れるサトイモ科のショウブとアヤメ科のハナショウブは、形態は比較にならないほど違うそうです。ショウブとアヤメは共通の漢字(菖蒲)を使うほどですから、花に詳しくなければ、識別するのは難しいかもしれません。

名称起源の他に、端午の節句、美術工芸など、花菖蒲についての事柄が多岐にわたって記されています。絶版本ですので、図書館で借りて読んでください。

花の写真や育て方についてはこちらをどうぞ。

『色分け花図鑑花菖蒲 名前の由来と品種がわかる』(永田敏弘著 学研 2007年3月刊)

『城北公園の花菖蒲』(登野城弘写真 東方出版 2004年6月刊)

|

| |

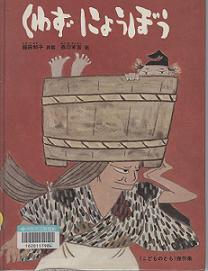

| くわずにょうぼう |

| 稲田 和子(再話) 赤羽 末吉絵 福音館書店 1977年3月刊 |

|

よく働いて、飯をくわない女房がほしい―そんな欲ばり男の所へ、本当に飯をくわない嫁がきましたが……。力強い語り口と見事に構成された画面が、読者を昔話の世界にひきこみます。

おはなしのクライマックスで、主人公が菖蒲の花々に助けられます。美しい菖蒲の花ですが、この絵本では大変力強く、頼もしくみえてきます。

菖蒲の花が咲く端午の節句の頃、こんな昔話はいかがでしょうか・・・

|

| |

|

|

|

|

中央図書館のページへ]

中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]

大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]

中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]

大阪府立図書館のページへ]