としょかんせんなりびょうたん

(資料紹介のページ)

2008年2月掲載 |

| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |

| |

| 豆(まめ)と鰯(いわし)と柊(ひいらぎ)と |

| |

今回のテーマは「節分」です。節分は「季節を分ける」と書きます。

季節の変わり目は体も心も弱って、鬼が跋扈(ばっこ)しやすくなるそうです。

本を読んだりビデオを見たりしてくつろいで、鬼と仲良く元気でお過ごし下さい。 |

| |

| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |

| |

| おうちで楽しむにほんの行事 |

| 広田千悦子 著 技術評論社 2006年12月刊 |

|

環境への関心が高まる中で、土地と季節に合った暮らしかたとして、旧暦や和暦、伝統行事を見直す本が近頃多く出版されています。

この本では、日本の伝統的な四季のありようと行事が、季節の写真とカレンダー、やさしいイラストで紹介されています。二月の項には、もちろん節分も掲載されています。

ほかにも、西洋ヒイラギと違って、黒く熟す実をつける日本のヒイラギを如月の木として紹介している『今日から暦暮らし 毎日季節を感じたい』(平野恵理子 著 山海堂 2007年5月刊)など、分かりやすい入門書があります。

また『イラスト版子どもの伝統行事 子どもとマスターする40の行事 その由来とやりかた』(谷田貝公昭 監修 合同出版 2006年10月刊)では、バレンタインデーのような西洋の行事も、イラストと由来や解説つきで紹介されています。

仕事やプライベートで、子どもといっしょに楽しむための種本としては、こちらがお勧めです。

|

| |

| おにのめん(落語絵本5) |

| 川端誠 作 クレヨンハウス 2001年4月刊 |

|

人気の落語絵本シリーズの5作目は、落語ではめずらしい、女の子が主人公です。

舞台は関西。親元を離れ荒物問屋で奉公しているお春は、箪笥の引き出しにしまった母にそっくりのお面を見ては、寂しさをまぎらわせていました。

ある日、いつものようにお面を見に行くと、そのお面にはおそろしいことが!!

関西弁の味わいと川端誠さんの迫力のあるイラストが、上方落語の雰囲気をさらに盛り上げ、楽しませてくれます。親思いのお春がいじらしく、そのまわりの大人達の温かさも人情味を感じさせます。

ほのぼのとして、後味の良いお噺です。さあ、寄席の特等席に座った気分でどうぞ。

|

| |

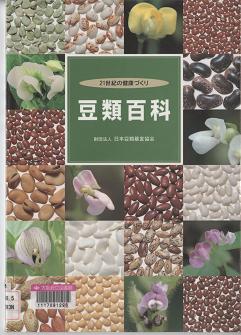

| 豆類百科 21世紀の健康づくり |

| 日本豆類基金協会 200- 年刊 |

|

節分の主役はなんといっても豆!この本の表紙を飾っている豆や花をどれだけ知っていますか?

穀物の霊魂が宿っている豆を食べれば健康になるという言い伝えがある通り、豆には食物繊維が多く含まれているので、生活習慣病の予防に効果もあると言われています。

本書には、このような健康に欠かせない話のほか、豆の成分や特徴、豆の加工製品について豊富なカラー写真とわかりやすい解説で、学校の自由研究としても使えます。

豆料理のレシピと成分表を参考に調理をすれば健康増進に役立つかもしれません。

同協会発行の豆を使って作るスープ、オムレツ、デザートなどのレシピを紹介した本も所蔵しています。

『ヘルシー/うれしい豆料理』(日本豆類基金協会 [2000]年刊)

豆や豆腐に関する外国語の新刊も入っています。関心のある方はご覧ください。

“Soja und Tofu” (ドイツ語) (Neuer Umschau Buchverlag 2007年刊)

“Tofu et soja”(フランス語)(La Plage 2007年刊)

|

| |

| イワシが高級魚になった? ふしぎな海の生態系 |

| 中村幸昭著 PHP研究所 2007年3月刊 |

|

大衆魚だった「海の米」イワシの数が減っている…。三重県鳥羽水族館の名誉館長が、イワシをはじめ、身近な魚や海の生き物の生態、海洋汚染について、言葉の遊び満載の語り口で読者を笑わせながら楽しく解説する、大人向けの本です。

また、12年前、前回の子年には、水産技師によってこんな本が出されていました。

『イワシの自然誌「海の米」の生存戦略(中公新書)』( 平本紀久雄著 中央公論社 1996年7月刊)

水産技師としての経験談や、イワシの料理法など、専門外の人にも親しみやすい話題を交えながら、イワシの漁獲の増減に関する情報が、図表やイラスト入りでわかりやすく、コンパクトにまとめられており、すでにこの頃、イワシの漁獲量が減っていたことが書かれています。

|

| |

| 大系日本 歴史と芸能 音と映像と文字による 第7巻 宮座と村(ビデオ) |

| 網野善彦ほか編集 平凡社 1990年6月刊 |

|

このビデオでは黒川能という能が紹介されています。

山形県櫛引(くしびき)町黒川では、節分のころ、鎮守の春日大社で王祇祭(おうぎさい)というお祭りが行われ、黒川能はそこで奉納されます。

黒川能は中央にはない舞の原型が残ることで知られており、また、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。

映像からは祭りと能が、黒川の集落の人々の生活に深く根付いていることが伝わってきます。

ビデオを見て、古い伝承を追体験してみませんか。 |

| |

| 樹木の冬芽図鑑 |

| 菱山忠三郎著 主婦の友社(発売) 1997年1月刊 |

|

節分の翌日は「立春」。

暦の上では春になりますが、まだまだ寒い日が続きます。

木々も葉を落とした寒々しい姿になっていますが、その一方で、よく見ると枝の先や付け根には小さな芽「冬芽」がつき、春に向けた準備もはじめていることが分かります。

本書は、さまざまな樹木の冬芽をその付き方や形、春になってどう伸びていくのかを紹介しています。

本書をみてひと足早い春を感じ、また、近くの木々に春を探してみてはいかがでしょうか?

|

中央図書館のページへ]

中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]

大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]

中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]

大阪府立図書館のページへ]