ここから本文です。

平成23年度 大阪府立中央図書館主催 府民講座ステージ1

| 日本がまだ「倭」と呼ばれていたころ、河内地方を

中心に巨大古墳が造営されました。本講座では河内王朝とも呼ぶべき王権の存在と、「倭」国が「日本」国として、東アジア諸国に認知される中で、古代天皇制

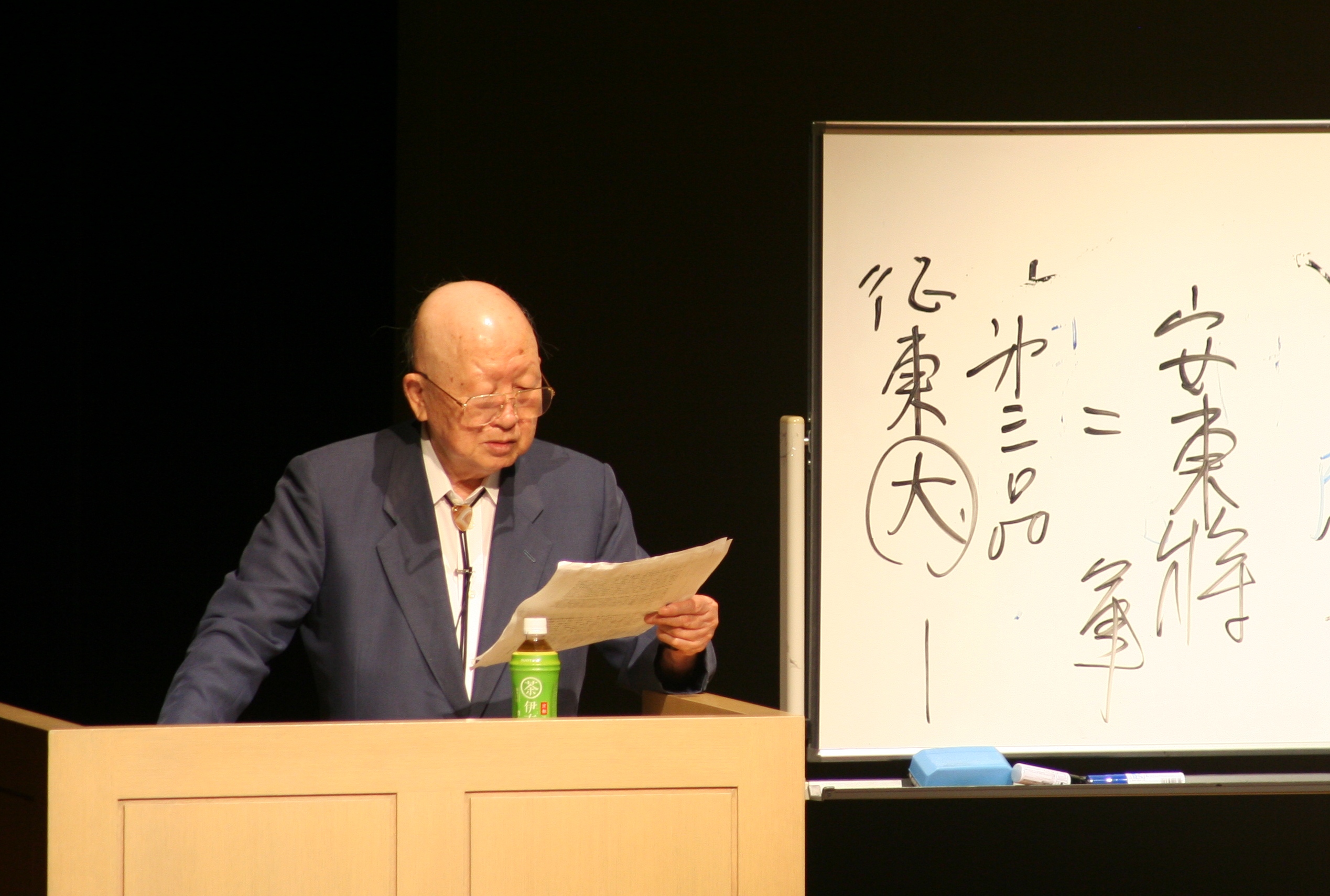

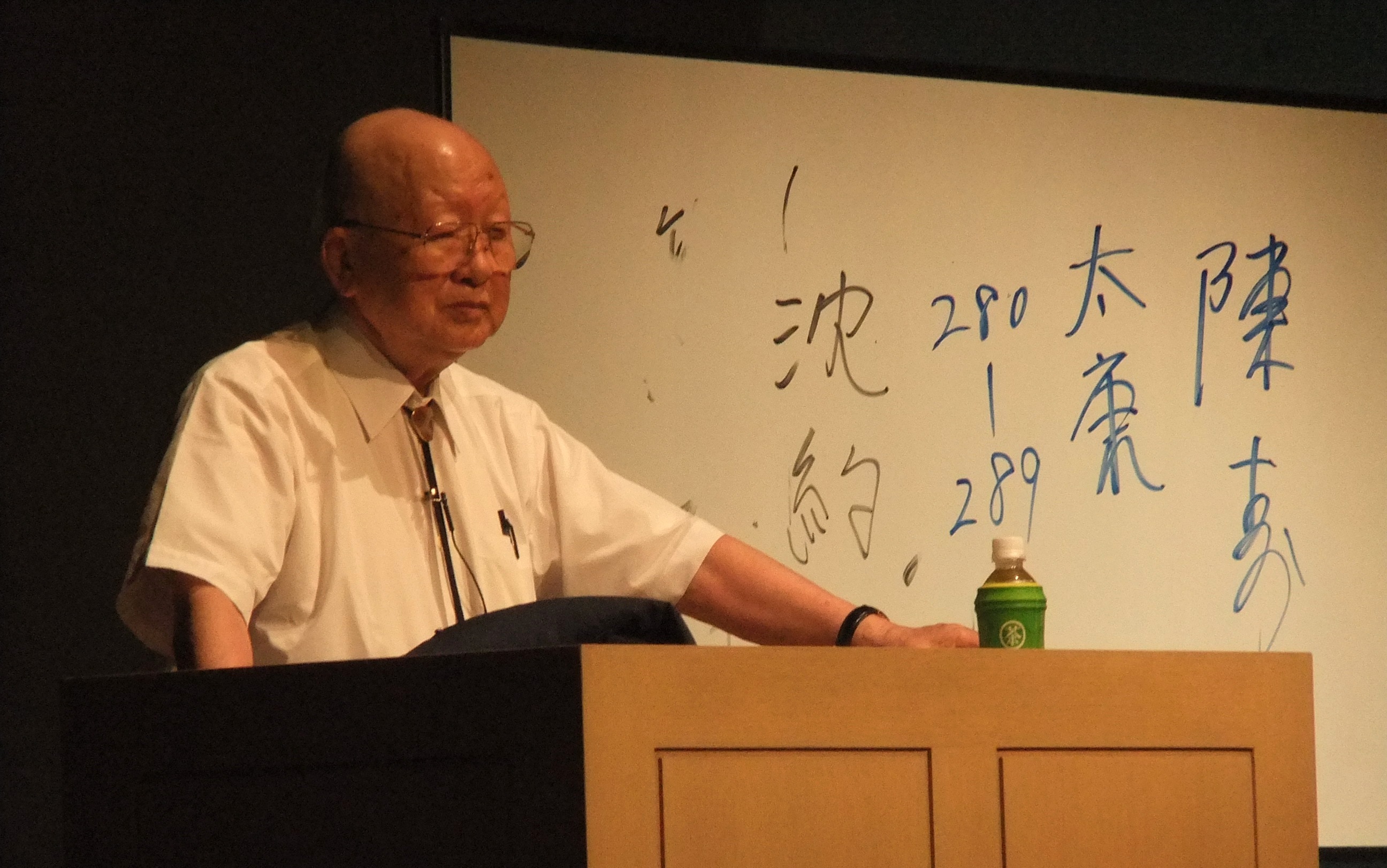

が成立する過程を、上田正昭 府立中央図書館名誉館長(京都大学名誉教授)にお話いただきました。 第1回 6月26 日(土) 午後2時30分~午後4時 テーマ 「河内王朝と倭の五王」

第2回 7月8日(金) 午後2時30分~午後4時 テーマ 「古代天皇制成立の謎~倭国から日本国へ~」

講師:両回とも 上田 正昭 大阪府立中央図書館名誉館 長(京都大学名誉教授) 会場:当館ライティーホール |

| <受講者のみなさんの感想です>(抜粋) ■第1回 ・初めて上田先生の講演を聴きました。本では、先生の五王の説を知っていましたが、今回、実際お話を伺って、なるほどと思いました。大阪で生まれたものが、この巨大な大山古墳を誇りとしないわけにはいかなくなりました。世界遺産目指して、皆んなで頑張ろう。 ・河内に強力な王朝が存在したことに、大変よくわかりましたが、王権をささえた生産力についても解説していただければ、よりわかりやすかったと思います。 ・河内地域の巨大古墳集中になぜと考えている者にとって興味深く拝聴いたしました。 今後、いろいろと考えさせて頂きます。 ・朝廷の意味するものが初めてわかりました。外朝と内廷という言葉を聞いて朝廷というばくぜんと今まで思っていた事から一歩進んだ思いです。 一つ一つの言葉の意味の重要性がいつもながら先生の講演をお聞きしていて感じます。 毎回とても楽しく勉強になります。 ありがとうございました。 ・宋書や鉄剣での記述を通して倭の五王の系図、河内王朝、また朝廷の意味するところ、「治天下」の意味するところを解説いただいた。五世紀の河内王朝の東アジアでの位置づけについては学会では異論があるようですが、内容としてはとてもおもしろいものがあります。 ・40年前、京大で初めて先生の講義をお聞きしてから、全く情熱がおとろえていないことに驚いております。私が聞いた「河内王朝」説。今や定説に。心より敬意を表します。 ・お話の内容:とにかく現在の日本に対して大きな激励となります。 ・どうかお元気で。いつまでも執筆と講演を。 ・河内王朝で王権といわず何故王朝というか、大阪という地域に大きな権力基盤が存在したことを数々の事例を挙げてわかり易く説明いただいた。特に治天下と いうことばや大きな古墳が6ヶも河内に存在し、大阪の歴史を再発見し、大阪人に大きな誇りと自信を与えるご講演であった。東京に権力が集中している今日、 私達は歴史的事実を見直し、地域から誇りを持って日本の活性化をはかるべき時期に来ていると思う。 ・遠い昔、南大阪にどのような王権が栄えていたのか。少ない資料の中、大いに興味を呼び起こされました。 ・河内王朝説、大変興味深く強く共感しました。雄略天皇に始まる「治天下」の伝統が聖徳太子の国書につながって、すっきりと理解できました。文献に残っていない歴史を追い求めるのは難しいですが、とてもおもしろいですね。 ・先生の古代史のお話は単に文献上や考古学上からのお説ではなく、両者を加味したお説で、説得力があり、とても我々に理解し易いお話でした。 ・大阪人の大阪知らずを返上できるようによく勉強したいと痛感。上田先生には大学の教養時代以来50年振り拝聴して感銘した。 ・上田正昭先生のご高説は、他の歴史学者の方とは特異な存在であると思っていました。そのちがいは何であるか、まだよく分かりません。日本書紀の歴史的意義もようやく、明らかになりつつあるようです。(発掘調査の結果、証明されて来ているように思われました)。 ・日本の始まりは、飛鳥というイメージが強くあり、今まで河内についてはあまり考えたことがありませんでした。今日のお話を聞き、先生の河内王朝という説に目からうろこがおちたような感覚でした。大阪人として、河内や倭の五王を新たに見直していこうと思いました。 歴史はつながっているんですもの・・・ね。 ・上田先生、ご高齢にかかわらず、はっきりしたことばで、地方というのはだめで、地域と呼ばなくてはいけないとか、とっつきやすい内容であった。 ・河内王朝というのがあって、しかるべしとのこと。現在、堺に住んでいるものにとっては、頼もしい限りである。奈良王朝というと山を越えた所で、私には、なじみが薄くなる。 ・文献を読み解くとともに考古学の発掘資料も参照しながら、倭国から日本国への移り変わりを語られました。また、古代天皇制の成立の文献と史実からの読み解きには上田先生の学問研究に対する真摯な姿勢に感銘を受けました。すばらしい講演でありました。 ・豪族の連合政権としての倭国から白村江の戦い、壬申の乱を経て、集権化・中央・地方の行政機構の整備が進み、独自の文化を形成していく古代国家の姿に感銘を受けました。 ・672年壬申の乱:皇位が天武天皇に。白村江の敗北(663)百済滅亡(660)高句麗滅亡(668)で天智→天武への時代の移り変わりとともに古代天皇制の確立が非常に重大な問題であった。 古事記を書いて(天皇詔語)壬申の乱の正統性(118字)を示していること。大王 →天皇、倭国→日本で統一性を最重要としたことがよく理解できた。天皇制(中世、近世では成立していない)という言葉の意味もよく考える必要がある。この 講座で角度を変え、歴史をよく理解する必要があることがよくわかった。 ・興味のある話でしたのでとても楽しみにしていました。ていねいに教えていただきありがとうございました。 ・上田先生のお話は、理路整然としてとってもわかりやすい。学校ではかけ足で通り過ぎた歴史の中味をもっと教えて頂きたいと思う。 ・「日 本」・「天皇」という言葉がいつ頃から使われ始めたのかは大変興味深いことです。どこに書いてあるのかを具体的に資料で見ることができて理解が深まりまし た。更に、なぜ使われ始めたのかという話をもっと詳しく聞きたかったです。東アジアで日本の立場の危機を前にして国家意識が高まったというのは、なるほど と思いました。当時の状況が目に浮かんでくるようなご講演を今後も期待しております。 ・60年間の歴史学者としての重みは、お話の中で伝わってきます。「天皇制」については、一般には語られることは少ないと思います。今日は、あらためて考えるきっかけとなりました。 |

生涯学習

のページへ

生涯学習

のページへ ここまで本文です。